I. 導入:和風建築とは何か

1.1 定義と特徴:風土に根ざした「生きた建築」の哲学

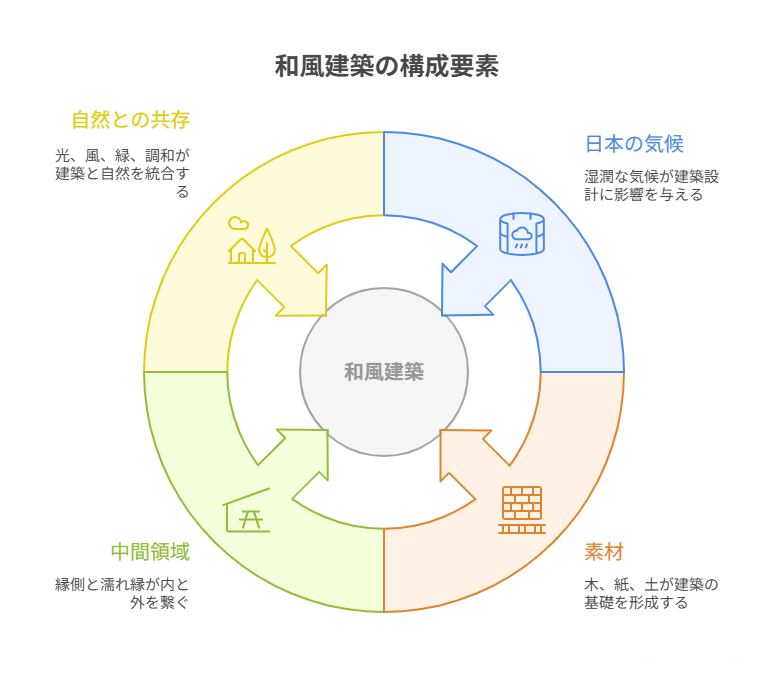

和風建築とは、日本の地理的・気候的特徴、特に高温多湿な夏と、四季の移ろいが顕著な風土に適応するために、千数百年をかけて独自の進化を遂げてきた建築様式群の総称である。その本質は、単なる構造物ではなく、自然と共存し、環境変化を生活に取り込むという、日本人の深い精神性に根ざした哲学の具現化に他ならない。

自然素材と調湿機能

和風建築の根幹を成すのは、木材、紙、土、石、畳といった自然素材の徹底した使用である。これらの素材は、それぞれが優れた機能性を持ち、特に日本の多湿な環境下で重要な役割を果たす。

- 木材(構造体・内装材): ヒノキ、スギ、ケヤキなど、地域ごとに豊富に産出される木材を主要構造材として用いる。木材は「生きた素材」と呼ばれ、室内の湿度が高くなると水分を吸収し、乾燥すると放出する天然の調湿作用(吸放湿性)を持つ。これにより、梅雨や夏の蒸し暑さを和らげ、冬の乾燥を防ぐ、快適な微気候を室内に創出する。

- 土壁(左官壁): 竹小舞に藁や砂を混ぜた土を塗り固めた土壁もまた、優れた調湿機能を持つ。厚みのある土壁は断熱性にも寄与し、外部の急激な温度変化から室内を守る。

- 畳: イ草を用いた畳は、独特の香りによるリラックス効果に加え、極めて高い吸湿性を持つ。これにより、床面からの湿気の侵入を抑え、座の文化を支える快適な床面を提供する。

中間領域の美学:内と外の曖昧な繋がり

和風建築の最大の特徴の一つは、建物内部と外部を明確に分断しない「中間領域(バッファゾーン)」の存在である。これは、西洋建築が壁によって外の世界を遮断し、内部の独立性を高めるのに対し、和風建築が自然との連続性を重視する姿勢を示している。

- 縁側(えんがわ): 建物本体の外周に沿って設けられた縁側は、屋外でありながら屋根の下にある、半屋内的な空間である。ここでは、訪問者との軽い交流、洗濯物の手入れ、涼み、そして何よりも庭の景色の鑑賞といった多目的な機能を持つ。縁側は、内と外を繋ぐ架け橋として、人々の行動様式と深く結びついている。

- 土間: 特に古民家において見られる土間は、地面がそのまま床となった空間であり、調理や農作業、来客対応など、多様な「ハレとケ」の境界活動を許容する。

これらの空間は、自然の要素(柔らかな光、涼風、植物の香り、雨の音)を生活空間へと優しく引き込み、住む人に四季の変化を五感で感じ取らせる。内と外が曖昧につながることで、物理的な空間以上の広がりと奥行きが生まれるのである。

歴史的変遷としての視点:様式の進化と精神性の深化

和風建築の様式は、日本の社会構造や文化の発展に伴い、古代から近世にかけて劇的な変遷を遂げてきた。現代の「和風」のイメージは、これらの様式が融合した結果である。

- 寝殿造(しんでんづくり):

- 時代: 平安時代(貴族の住居)。

- 特徴: 広大な敷地の中央に主屋(寝殿)を配置し、周囲に渡殿(わたどの)で繋がれた対の屋(たいのや)が配される左右対称の非固定的な構成。内部は柱と襖で仕切られた大空間であり、貴族の身分や儀式に応じて調度品で空間を区切る非固定的な間仕切り(屏風、衝立)が主流だった。開放的で、自然と庭園を一体化させた豪奢な様式。

- 書院造(しょいんづくり):

- 時代: 室町時代から安土桃山時代(武家・寺院の住居)。

- 特徴: 畳を敷き詰めた固定的な間取りが確立し、現代の和室の原型が形成された。接客のための格式を重視し、床の間、違い棚、付書院(つけしょいん)といった座敷飾り(座敷飾りの三点セット)が成立。これは、主人と客人の上下関係、そして権威を示す機能美が追求された様式である。

- 数寄屋造(すきやづくり):

- 時代: 安土桃山時代以降(茶の湯の精神に基づく)。

- 特徴: 書院造の形式的な豪華さを否定し、侘び・寂びの精神を反映した簡素で洗練された様式。自然素材をそのまま活かし、人工的な加工を極力抑える。天井高を低く抑え、窓の位置や大きさを緻密に計算し、光と影の演出を極める。現代に受け継がれる繊細な美意識と、自由で内面的な空間構成の源流となった。

現代の和風建築は、書院造が確立した機能的な基本要素(畳、襖、床の間)と、数寄屋造が追求した簡素で洗練された内面的な美意識が融合した形として継承されている。

1.2 現代における価値:サステナビリティとウェルビーイング

高度経済成長期に西洋的な合理性や機能性(特に気密性、断熱性)が追求された結果、日本の住宅は一時的に伝統から乖離した。しかし、21世紀に入り、地球規模の環境問題や健康志向の高まりを背景に、和風建築の持つ価値が改めて見直されている。

健康増進とウェルビーイングの空間

和風建築がもたらす「癒し」の空間は、現代人が直面するストレスや健康問題に対して、具体的な解決策を提示する。

- 自然素材による空気質改善: 木材やイ草、土壁といった自然素材は、室内の化学物質(VOC:揮発性有機化合物)の吸着や、ホルムアルデヒド等の放散を防ぐ効果が報告されている。これにより、シックハウス症候群や化学物質過敏症のリスクを低減し、健康的な室内環境(インドア・エア・クオリティ)を維持する。

- 五感への訴求: イ草の香り(フィトンチッド)や、木材の持つ温かい質感、障子を透した柔らかな拡散光は、人間の五感に働きかけ、心身をリラックスさせるアロマテラピー効果をもたらす。静謐で落ち着いた空間は、マインドフルネスや心の安らぎを深めるための基盤となる。

SDGs時代に求められる持続可能性(サステナビリティ)

和風建築の設計思想は、現代のサステナブル建築の理念と驚くほど合致している。

- 長寿命化と修理の容易性: 基礎構造材は頑丈な木組みを用い、仕上げ材や建具は容易に交換・修理できることを前提としている。部材の寿命を個別に延ばすことで、建物全体を長期間維持する長寿命化の思想が組み込まれている(例:畳や障子の定期的な張り替え)。

- 地産地消と低炭素化: 地元の山から調達した木材や土を用いる地産地消(ローカル・アンド・サステナブル)は、輸送エネルギーを最小限に抑え、森林資源の適切な管理を促す。これは、現代建築が追求するライフサイクル・アセスメント(LCA)における炭素排出量削減に大きく貢献する。

- パッシブデザインの極致: 深い軒、通風路、調湿機能といった伝統的な設計は、冷暖房機器に頼らず、自然のエネルギー(太陽光、風)を最大限に活用するパッシブデザインの思想そのものである。これにより、建物の運用段階におけるエネルギー負荷を大幅に低減する。

II. 和の空間美を決定づける基本要素

2.1 「寸法」と「間(ま)」の設計:モジュールが生む秩序と調和

和風建築における空間設計は、「間(ま)」という概念と、それを具現化する「寸法」によって厳密に規定される。この統一されたモジュールシステムこそが、和の空間に特有の静かで秩序だった美しさ、そして無限の拡張性をもたらす源泉である。

尺貫法とモジュールの体系

日本の伝統的な建築は、尺貫法(しゃっかんほう:尺、間、丈を基本単位とする)に基づいて設計されてきた。

- 尺(しゃく):約30.3cm。人間の手のひらの幅を基本単位とする。

- 間(けん):6尺、すなわち約1.818メートル。これは、伝統的に大人一人が横になれる、あるいは柱と柱の間の標準的な距離として設定された基本単位である。

- 畳: 畳の寸法がそのまま部屋の面積を示す単位(〇畳)となり、建築設計のモジュール(基準寸法)となった。

- 京間(きょうま): 畳の大きさは約1.91m×0.955m(6尺3寸×3尺1寸5分)。西日本で主に使用され、柱と柱の間に畳を敷き詰める畳割りという方式が採用されたため、部屋全体が広く設計される。

- 江戸間(えどま): 畳の大きさは約1.76m×0.88m(5尺8寸×2尺9寸)。柱の中心を基準に柱間の距離を一定にする柱割りが採用されたため、京間よりも畳が小さくなる。

この統一されたモジュールシステムは、建具や家具の製作を標準化し、空間の再編成や修理を極めて容易にした。均整の取れた寸法の反復は、視覚的な安定感と秩序を生み出し、和風建築特有の「静謐なリズム」を作り出す。

座の文化と天井高の設計

和の空間の質を左右するもう一つの重要な要素が、天井高である。日本の伝統的な生活は畳の上での「座の文化」(正座、胡坐、寝そべる)を基本としており、西洋のような立位の文化とは空間スケールが根本的に異なる。

- 適度なスケール感: 天井を極端に高く設計しないことで、空間に包容力と落ち着き(プロテクション)が生まれる。天井高を抑えることにより、空間はより親密で、落ち着いた感覚を居住者に与える。

- 茶室の極限: 特に数寄屋造りの茶室では、天井高が極端に低く設計される(例えば、高さ7尺=約2.1m以下)。これは、空間の物理的な制限を通じて、人々の精神を日常の雑念から解放し、内面的な静けさへと導く「結界」の役割を果たす。この謙譲と内省を促すスケール感が、和の空間美の核心である。

2.2 構造が意匠となる「真壁造り」:木組みの美学と職人の手技

和風建築の視覚的な特徴を最も強く決定づけるのが、真壁造り(しんかべづくり)という構造形式である。これは、構造体である柱や梁を壁材(土壁など)で覆い隠さず、あえて室内に露出させる工法である。

真壁造りの技術的・美的な優位性

- 構造即意匠: 構造体がそのまま内装の意匠(デザイン)となるため、木材の力強い質感、年月の経過と共に深まる木肌の色合い、そして大工による丁寧な手仕事の跡が、そのまま空間の豊かな表情となる。これにより、空間全体にリズムと奥行き、そして「木の生きた温もり」が生まれる。

- 通気性とメンテナンス性: 真壁造りは、壁の内部に湿気がこもりにくく、木材が呼吸しやすい構造となっている。これにより、木材の腐食を防ぎ、建物の耐久性が向上する。また、構造部材が露出しているため、必要に応じたメンテナンスや補修が比較的容易に行える。

- 地震への適応性: 伝統的な真壁造りは、柱と梁を強固な木組み(継手・仕口)で接合し、地震の揺れを構造体の粘りによって吸収・分散させる。

職人技の結晶:継手・仕口の詳細

真壁造りの美しさと強度を支えるのは、高度な継手(つぎて)や仕口(しぐち)といった伝統的な木組みの技術である。これらは、釘や金物を使わずに木材同士を強固に接合するための技法であり、職人の技術と経験が凝縮されている。

- 継手: 材を長手方向に繋ぎ合わせる技術。

- 例: 蟻継ぎ(ありつぎ)(構造のズレを防ぐ)、鎌継ぎ(かまつぎ)(引き抜きに強い)、追掛け大栓継ぎ(大規模な梁に用いられる)。

- 仕口: 材を直角または斜めに交差させて組み合う技術。

- 例: ほぞ差し(ほぞさし)(柱と桁の接合)、込栓(こみせん)(接合部を貫通させて固定)。

これらの木組みは、構造的な強度を確保しながらも、露出する部分の意匠性を損なわないよう緻密に設計され、それ自体が鑑賞に値する芸術作品として空間を彩る。

2.3 伝統的な屋根の役割:環境適応の知恵としての軒

屋根は、和風建築において単なる覆いではなく、建物の景観を決定づける「顔」であり、日本の気候環境への適応を象徴するパッシブデザインの要である。

深い軒の多機能性

和風建築の屋根は、共通して深い軒(のき)を持つことが特徴である。この軒の深さには、科学的な裏付けがある。

- 日射遮蔽(夏の涼しさ): 夏至近くの太陽は日射角度が高いため、深く張り出した軒は、室内への直射日光を遮り、冷房機器に頼らない涼しい環境を作り出す。この「日影曲線」に基づいた設計は、現代の省エネルギー建築においても模範とされる。

- 日射導入(冬の暖かさ): 一方、冬至近くの太陽は日射角度が低いため、軒下を通り抜けた光が部屋の奥まで届き、冬の暖房負荷を軽減する。

- 建物の長寿命化: 深い軒は、外壁を雨風や湿気から守る雨除けの役割を果たす。特に土壁や木材といった自然素材は湿気に弱いため、軒が壁の表面を守ることで、建物の腐食や劣化を防ぎ、長寿命化に大きく貢献する。

多様な屋根材の選択

伝統的な屋根材は、地域や建物の格によって使い分けられ、それぞれに独自の機能と美しさを持つ。

- 瓦屋根:

- 特徴: 重厚な美しさ、高い耐久性、そして不燃性を持つ。

- 構造: 瓦の下に空気層を作ることで断熱効果を発揮し、夏の暑さ対策に優れる。瓦の曲面や重なりが独特の陰影を生み出し、建物の表情を豊かにする。

- 茅葺き屋根(かやぶき):

- 特徴: 厚い茅の層による優れた断熱性・保温性を持つ。

- 機能: 湿気の多い夏は茅が湿気を吸い、冬は乾燥した空気層が断熱材となる。ただし、定期的な葺き替えが必要なため、メンテナンスには手間がかかる。

- 檜皮葺き(ひわだぶき):

- 特徴: ヒノキの樹皮を重ねて葺く、優雅で格式高い屋根。寺社仏閣などに多く用いられる。

III. 和の美意識:光と影の設計

3.1 陰翳礼讃の美学:闇の中の情緒と色彩

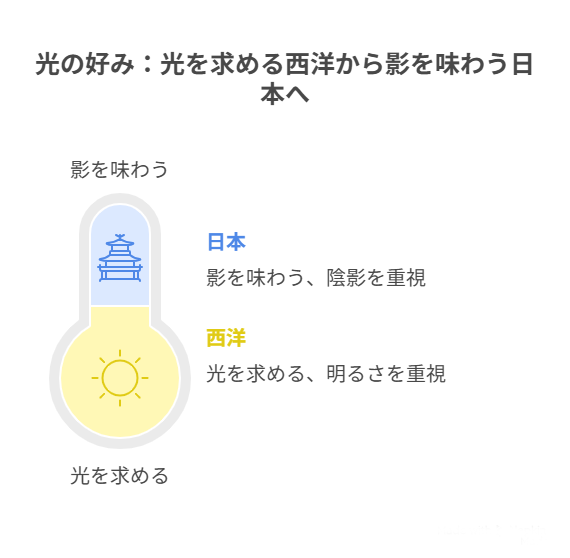

和風建築の核心的な美意識を理解するためには、谷崎潤一郎の随筆『陰翳礼讃(いんえいらいさん)』を避けて通ることはできない。谷崎は、西洋が光と明るさを絶対的な善として追求するのに対し、日本建築は影の存在を尊重し、その濃淡と変化を味わうことに美の真髄を見出すとした。

影を味わう感性

「美は物体そのものよりも、『物体と物体とのつくりだす陰翳のあや』、明暗にある」という谷崎の洞察は、和の空間設計の思想を明確に示している。

- 光の拒否と反射: 和風建築は、直接的な強い光を避け、間接的・反射的な光を好む。深い軒によって遮られた光が、庭の植栽や濡れ縁に反射し、障子を通して室内に拡散することで、柔らかな光のグラデーションを生み出す。

- 闇の中の色彩: 漆器や金箔の装飾は、明るい場所では派手に見えるが、伝統的な暗い和室(特に床の間)のわずかな光を受けてこそ、鈍く深みのある光沢を放つ。この「闇の中に沈む色彩」を愛でる感性こそが、日本的な美意識の極致とされる。

- 情緒的な深み: 闇は恐怖や不安ではなく、静けさ、安らぎ、そして精神的な深みをもたらす空間と捉えられた。影の中にこそ、日本人の繊細な情緒や、侘び寂びの精神が宿ると考えられたのである。

3.2 光を制御する仕掛け:拡散光と光の文様

この陰影の美学を実現するために、和風建築には光の質と量を巧みに制御するための、洗練された「仕掛け」が組み込まれている。

障子による拡散光の創造

障子(しょうじ)は、光を制御するための最も象徴的な装置である。

- 拡散機能: 障子に張られた和紙(楮、三椏など)は、外部からの強い直射日光を均一に拡散する天然のディフューザーとして機能する。これにより、室内にムラのない、色温度の穏やかな柔らかな明るさがもたらされる。

- 影の曖昧化: 障子越しの光は、物体が落とす影の輪郭を曖昧にし、空間全体を穏やかな雰囲気で満たす。これにより、均質で静謐な空間が実現し、時間の移ろいとともに変化する光の表情を静かに楽しむことができる。

- 通風機能: 障子の一部を上げ下げできる猫間障子(ねこましょうじ)などもあり、閉めた状態でも通風を確保する機能も持つ。

格子と簾による光のパターン

- 格子(こうし): 窓や建具に用いられる細い木材の格子(組子細工)は、外からの光を水平または垂直の細い線に刻み、床や壁に美しい影のパターンを落とす。この光と影の規則的な文様は、空間に秩序だったリズムと視覚的な涼しさをもたらす。

- 簾(すだれ): 夏の強い日差しを遮るために外部に吊るされる簾は、風を通しながらも光を細かく分割し、室内に縞模様の陰影(ブラインド効果)を生み出す。この視覚的な効果が、体感温度を下げ、涼感を演出する日本の知恵である。

これらの仕掛けはすべて、光を均一にすることを目的とせず、光と影のコントラストと変化を通じて、空間に情緒的な深みと視覚的な豊かさを与える役割を果たしている。

IV. 和の風情を醸し出すディテール

4.1 内部の可変性と機能性:多様な建具の工夫

和風建築の内部空間が持つ柔軟性、すなわち「可変性」は、精緻なディテールを持つ建具(たてぐ)によって実現されている。これらの建具は、空間を仕切るだけでなく、光、風、視線をコントロールする多機能な役割を担う。

襖・障子の構造と機能

襖と障子は、引違い構造を持つことで、開放時には開口部を完全に解放し、部屋を一体化させることができる。この構造は、空間の用途を自在に変えることを可能にする。

- 鴨居(かもい)と敷居(しきい): 建具が滑らかに開閉するために、上部に鴨居(溝)、下部に敷居(溝)が設けられる。特に敷居は、建具の動きをスムーズにするために丁寧に加工され、しばしば硬質の木材が用いられる。

- 雪見障子(ゆきみしょうじ): 障子の下部がガラスまたは透明なアクリル板になっており、下部の障子をスライドさせると外部の景色を座ったまま鑑賞できる。これは、冬でも暖かく景色を楽しみたいという生活の工夫から生まれたディテールである。

- 源氏障子(げんじしょうじ): 障子の紙が、組子の間すべてではなく、中央や上下の一部のみに貼られている形式。光と視線の制御を部分的に行う。

欄間と組子細工の装飾性

欄間(らんま)は、鴨居と天井の間にある装飾的な開口部であり、部屋の格式を高める意匠であるとともに、実用的な機能も兼ね備えている。

- 機能: 部屋が襖や障子で閉め切られた状態でも、光(採光)と風(通風)を確保する。

- 意匠: 欄間の装飾には、組子細工、透かし彫り、書、彫刻など様々な種類があり、客間や仏間など、それぞれの部屋の格やテーマに合わせて選ばれる。特に組子細工は、釘を一切使わずに細い木材を組み合わせて、麻の葉、亀甲、菱など数多くの幾何学模様を創り出す、高度な職人技の結晶である。

4.2 外部の風情と工夫:水音と動線の演出

和風建築の美しさは、内部空間だけでなく、外部の庭園やアプローチとの連携によって完成される。外部のディテールは、自然の要素(雨、水、石)を生活の中に美しく取り込む工夫に満ちている。

鎖樋と水音の風情

**鎖樋(くさりどい)**は、雨水を屋根から地面に導くための装置として、縦樋(たてどい)の代わりに用いられる。

- 美しさ: 鎖状の金属を伝って雨水が流れ落ちる様子は、視覚的に美しい。

- 音の演出: 雨の日には、水が鎖を叩きながら流れる音が心地よいBGMとなり、雨の日さえも風流な情緒を演出する。この水音は、最終的に水鉢や玉砂利といった庭園要素へと導かれ、外部空間全体が「水の楽しみ」を提供する場となる。

- 配置: 鎖樋の終点は、水鉢(みずばち)や蹲踞(つくばい)、あるいは排水性の高い玉砂利(たまじゃり)の領域に導かれ、水の処理と意匠的な演出が両立される。

飛び石と玉砂利による動線の制御

庭園における飛び石(とびいし)や玉砂利の配置は、単なる通路ではなく、歩く人の動きや心理状態を意識的に制御する役割を持つ。

- 動線の制御: 飛び石は歩幅に合わせて不均一に配置され、歩く人に注意を促す。これにより、歩行速度が自然と落ち、庭の静けさや風情をゆっくりと感じるよう誘導される。

- 水はけと防犯: 玉砂利は水はけを良くする機能を持つが、同時にその上を歩くと音が鳴るため、防犯上の役割も果たした。

- 美の追求: 苔や植栽との組み合わせによって、自然な風合いと時の流れを感じさせるデザインが生まれる。石灯籠(いしどうろう)や手水鉢(ちょうずばち)が配置されることで、外部空間に焦点が生まれ、陰影のある風情を醸し出す。

V. 和の空間を支える文化的要素

5.1 精神的中心としての「床の間」:格式と美意識の凝縮

床の間(とこのま)は、和風建築の座敷空間(客間)において、最も格式の高い場所であり、空間全体の精神的中心としての役割を担う。

床の間の構成要素と格式

床の間は、書院造の時代に確立された座敷飾りの核であり、いくつかの特定部材によって構成される。これらの素材や納め方によって、部屋の格が決まる。

- 床柱(とこばしら): 床の間の横に立つ柱で、最も重要な部材。欅(けやき)、松、黒檀などの銘木や、皮を剥いた丸太(面皮柱)など、意匠性の高い木材が選ばれ、空間の表情を決定づける。

- 床框(とこがまち): 床の間の正面、床板の端に取り付けられる横材。この高さによって床の間の格式が決まる。

- 落とし掛け(おとしがかけ): 天井と床の間を区切る水平材。

- 違い棚(ちがいだな): 床の間の横に設けられる、段違いの棚と小棚。文房具や装飾品を飾るための機能を持つ。

床の間には、掛け軸、生け花、季節の調度品(香炉、水石など)が飾られ、その家の文化や精神性を客人に伝える場所となる。客人は床の間を背にして座るのが上座であり、その配置は日本における礼儀作法ともてなしの精神が凝縮された空間構成となっている。

5.2 庭との関係性:露地、水、そして精神的な浄化

和風建築、特に茶室建築(数寄屋造)においては、建物と庭園は不可分一体の関係にある。庭園は単なる景色のためのものではなく、精神的な準備空間としての役割を担う。

露地(ろじ)の「結界」としての役割

露地は、茶室に至るまでの庭の道筋全体を指す。この道筋は、客人が日常の俗世間から離れ、清らかな気持ちで茶会に臨むための精神的な準備空間(結界)である。

- 空間の構成: 露地は通常、内露地(茶室に近い側)と外露地(待合に近い側)に分けられ、あえて暗く、簡素に造られることが多い。石や苔、植栽の配置は、静寂と自然の移ろいを感じさせるように計算されている。

- 躙口(にじりぐち): 茶室の入口は、大人が頭を下げて身をかがめなければ入れないほどの小さな躙口(約80cm四方)を持つ。これは、身分や階級を問わず、誰もが頭を下げて入ることで、外の権威を脱ぎ捨て、平等で謙虚な心で茶会に参加するという侘び茶の精神を体現している。

蹲踞と手水鉢

露地や庭園に設けられた蹲踞(つくばい)は、茶道から派生した手水場である。低い位置に設けられた水鉢であり、客人はここで手を清める。

- 機能と美学: 水を湛えた水鉢は、清浄な空間を象徴し、その静かな水面は空間に落ち着きをもたらすディテールである。夜間は石灯籠に照らされ、光と水の演出が静謐な美しさを醸し出す。

5.3 畳の役割:生活文化と空間モジュールの中心

畳(たたみ)は、日本の生活文化を最も象徴し、和の空間の質を根本的に決定づけている要素である。

畳の多機能性と構造

畳は、単なる床材ではなく、多機能を持つ「文化の基盤」である。

- 空間モジュール: 前述の通り、畳の寸法が部屋の広さを示す単位となり、建築全体が一貫した寸法で計画される。

- 五感への訴求:

- 触覚: 畳は適度な弾力性、柔らかな肌触りを持つため、「座る」「寝る」「歩く」という日本の座の文化を支える。

- 嗅覚: イ草の香りは、天然のアロマテラピー効果を持ち、心を落ち着かせる。

- 調湿: 優れた吸放湿作用により、室内の湿度調整に貢献する。

- 構造: 畳は、畳床(たたみどこ)(内部の芯材)、畳表(たたみおもて)(イ草を織った表面)、畳縁(たたみべり)(外周の布)から構成される。この構造により、畳表を定期的に交換することで畳全体を長寿命化できる。

畳の敷き方と文化的意味

畳の敷き方にも、文化的・慣習的な意味が込められている。

- 祝儀敷き(しゅうぎじき): 畳の合わせ目が四隅で交わらないように敷く方法。縁起が良いとされ、普段使いの部屋や改まった場所で用いられる。

- 不祝儀敷き(ぶしゅうぎじき): 畳の合わせ目が十字に交わるように敷く方法。縁起が悪いとされ、葬儀や特定の儀式でのみ用いられる。

VI. 現代的な和風建築(和モダン)への展開

6.1 現代工法と伝統の融合:機能性の向上

現代の和風建築(和モダン)は、伝統的な意匠と精神性を維持しつつ、現代の高度な建築技術(特に断熱性、気密性、耐震性)を積極的に取り入れることで、快適性と省エネルギー性を両立させている。

高性能化への挑戦

- 耐震性の確保: 伝統的な木造軸組工法を基本としながらも、筋交いや構造用合板を多用した耐力壁の導入、あるいは制震ダンパーや免震装置といった現代の技術を応用し、高い耐震性能を実現している。これにより、伝統的な「木組みの粘り」に「現代の剛性」を加えるハイブリッドな構造となっている。

- 高断熱・高気密化: 伝統的な木造住宅の弱点である断熱・気密性能を改善するため、内断熱(柱間に断熱材を充填)や外張り断熱(建物の外側全体を断熱材で覆う)などの工法が用いられる。これにより、冬の寒さを防ぎ、暖房エネルギーの消費を大幅に削減する。

- 開口部の工夫: 伝統的な障子や襖の代わりに、高性能な断熱サッシ(樹脂サッシなど)と複層ガラスを用いる。このサッシの内側に、光の拡散と視線制御のために、障子や木製ルーバー(格子)を配置することで、伝統の光の質を維持しつつ、現代の省エネ性能を確保する。

6.2 伝統的な「外し」のデザイン:ミニマリズムとの対話

和モダンは、伝統的な要素をそのまま踏襲するのではなく、意図的に「外す」こと、すなわちミニマリズムの視点を取り入れることで、新鮮で洗練された印象を生み出す。

素材の再解釈とハイブリッド化

- 素材のコントラスト: 伝統的な素材(木、土、和紙)と、現代的なシャープな素材(コンクリート打ちっ放し、大判ガラス、金属)を組み合わせる。例えば、コンクリートの壁に繊細な組子窓を配置したり、黒いガルバリウム鋼板の外壁に温かみのある木材の格子を組み合わせたりする手法は、現代の和モダンの象徴的なデザインである。

- 伝統色の応用: 伝統色(墨色、生成り、群青など)を基調としつつ、彩度を落としたモダンなグレーや、自然の緑を際立たせるアクセントカラーを加えることで、「古さ」を感じさせない洗練された空間を表現する。

現代作家の「間」の表現

現代の建築家たちは、伝統的な「間(ま)」の概念を、自由な大空間や多様な生活様式に適用している。

- 自由な平面計画: 伝統的な田の字型間取りから離れ、壁を極力減らしたオープンプランを採用する。代わりに、可動式の建具や、高さの変化、素材の切り替えによって、ゆるやかに空間を仕切る。

- 余白の強調: 飾りを徹底的に排除し、壁面や空間の「余白」を強調することで、禅的な静けさと、そこに住む人の個性が際立つデザインを追求する。これは、数寄屋造が追求した簡素の美学の現代的な表現である。

6.3 ライフスタイルへの適応:LDKと和の融和

現代的な和風建築は、日本のライフスタイルの変化、特に家族のコミュニケーションを重視するLDK(リビング・ダイニング・キッチン)中心の生活に柔軟に対応している。

和の要素の統合

- 小上がりの畳スペース: 開放的なLDKの一角に、床面を一段上げた小上がりの畳スペースを設ける手法は、現代の和モダン住宅の定番となっている。

- 機能: 座ってくつろぐ、子供の遊び場、客用の寝室など、多様な用途を持つ。

- 空間の区切り: 床面の高低差が、LDKの賑やかな空間と、和の静謐な空間をゆるやかに区切る「間」の役割を果たす。

- バリアフリー化: 伝統的な段差(敷居、上がり框)を極力解消し、車椅子や高齢者にも優しいバリアフリー設計を基本とする。特に敷居をなくした建具(上吊り戸など)の採用により、和の雰囲気を保ちつつ、安全で快適な移動を可能にしている。

- 収納の現代化: 従来の押し入れに加え、ウォークインクローゼットやシステム収納など、現代的な収納システムを和室とシームレスに統合することで、機能性と生活利便性を向上させている。

VII. 自然との対話と持続可能な知恵

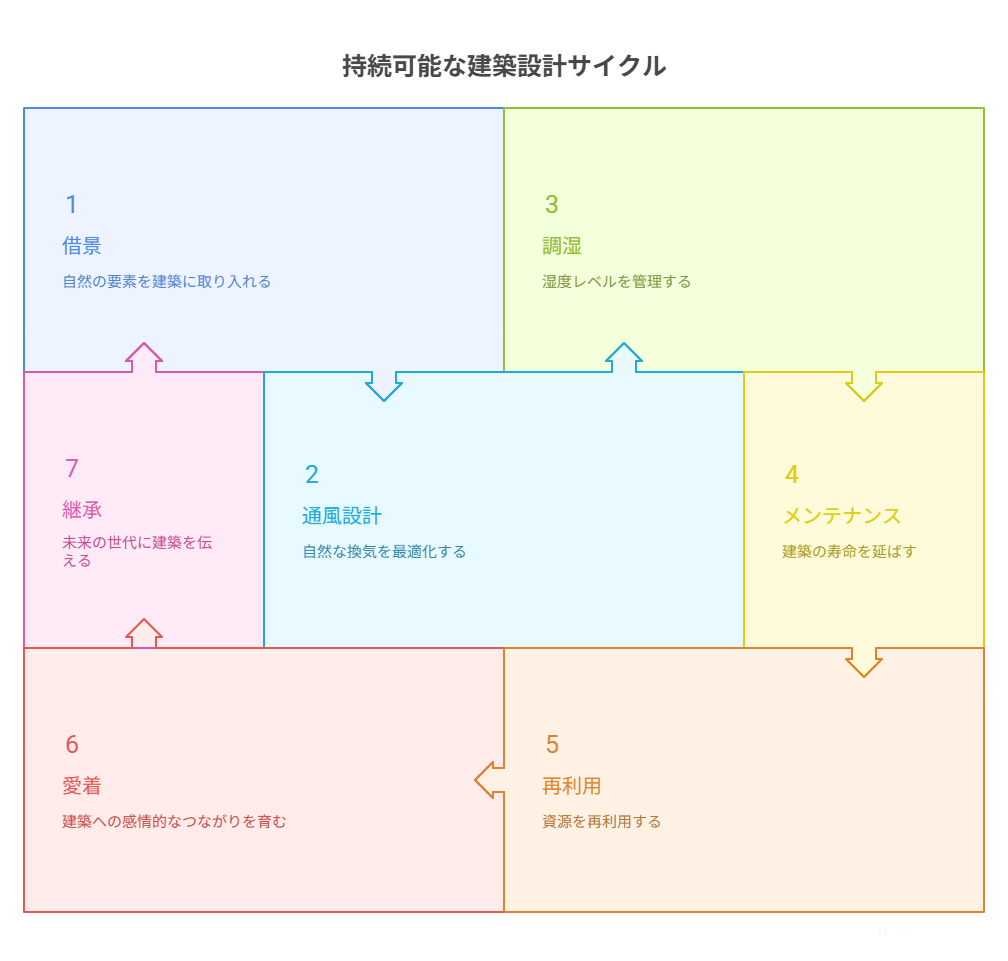

7.1 庭を室内に取り込む「借景」:空間の無限の拡張

借景(しゃっけい)は、和風建築の外部空間設計における最も高度で象徴的な技術であり、建物の内部空間を物理的な境界を超えて無限に拡張する美学である。

借景の原理と技法

借景とは、遠方にある山、隣接する林、塔、空といった外部の風景を、庭園の一部として「借りる」技法である。これにより、限られた敷地の中に広大な自然を取り込んだような視覚的効果を生み出す。

- 構成要素:

- 景物(借りる対象): 山、森、建物など。

- 主景(メインの庭園): 建物の手前にある庭。

- 借景窓: 借景を切り取るための意図的な窓や開口部。

- 借景の三分類:

- 真(しん): 雄大な山々など、自然の風景をそのまま大胆に借りる。

- 行(ぎょう): 隣接する林など、景物を少し加工して庭園に取り込む。

- 草(そう): 遠方の風景を、あえてシンプルで抽象的に表現する(例:枯山水の石や砂の配置と組み合わせて遠景を借りる)。

借景を取り込む窓は、単なる採光のためでなく、「一枚の絵画」のように風景を切り取るためのフレームとしての役割を果たす。この技法は、自然を支配するのではなく、自然との一体感を求める日本人の精神性を強く反映している。

7.2 自然エネルギーの利用:パッシブデザインの極致

和風建築は、電気や機械に頼る以前から、自然の力(太陽光、風、水)を最大限に活用する、極めて洗練されたパッシブデザインの思想に満ちている。

通風経路の計算と湿度制御

- 卓越風の活用: 建物の配置や開口部の設計は、その地域の卓越風(夏に最もよく吹く風の向き)を考慮し、建物全体に風の通り道(通風経路)を作るように計画される。これは、現代の風圧換気の原理と一致する。

- 温度差換気(スタック効果): 暖かい空気が上昇する原理を利用し、建物の低い位置にある開口部(窓、縁側)から冷たい空気を入れ、高い位置にある開口部(欄間、天窓、棟換気)から暖かい空気を排出することで、効率的な自然換気を行う。これにより、夏の熱気や湿気を機械に頼らず排出し、室内の空気質を維持する。

- 自然素材の調湿機能の物理化学: 木材、土壁、畳に含まれる微細な多孔質構造が、水蒸気を吸着・放出する。これにより、エアコンに頼らずとも、一年を通じて快適な湿度(相対湿度40%〜60%程度)を保つための生きた知恵であり、カビの発生を防ぎ、健康的な室内環境の維持に貢献する。

7.3 メンテナンスと長寿命化:更新の思想

和風建築が持つ持続可能性の思想は、「使い捨て」を拒否し、部材を交換・修理しながら世代を超えて長く使うという日本の独特の文化的な知恵にある。

部材の交換周期と循環型社会

- 可換性(モジュール性): 畳や障子、襖、屋根材(茅、瓦)といった仕上げ材や非構造部材は、あらかじめ定期的な手入れや交換を前提として設計されている。これにより、構造体(柱、梁)の寿命(数百年)を全うするまで、居住空間を快適に保つことができる。

- 職人による修理: 建具の修理や調整、左官壁の塗り替えは、専門の職人の手によって容易に行えるように設計されている。この修理文化が、建物を「物」としてではなく「生きた財産」として維持していく精神性を育む。

- 古材の再利用: 古くなった木材を建物の他の部分や家具、あるいは焚き物として再利用する文化は、徹底した資源の循環型思想に基づいている。

式年遷宮に象徴される「更新」の思想

伊勢神宮の式年遷宮(しきねんせんぐう)は、20年に一度、社殿を完全に新築し、神様を新しい建物に移す儀式である。これは、建物を永遠に維持するのではなく、伝統的な技術と精神性を「更新」を通じて後世に継承していくという、日本の独自の長寿命化の哲学を象徴している。和風建築のサステナビリティは、単なる物理的な耐久性だけでなく、技術と文化の持続的な継承によって支えられているのである。

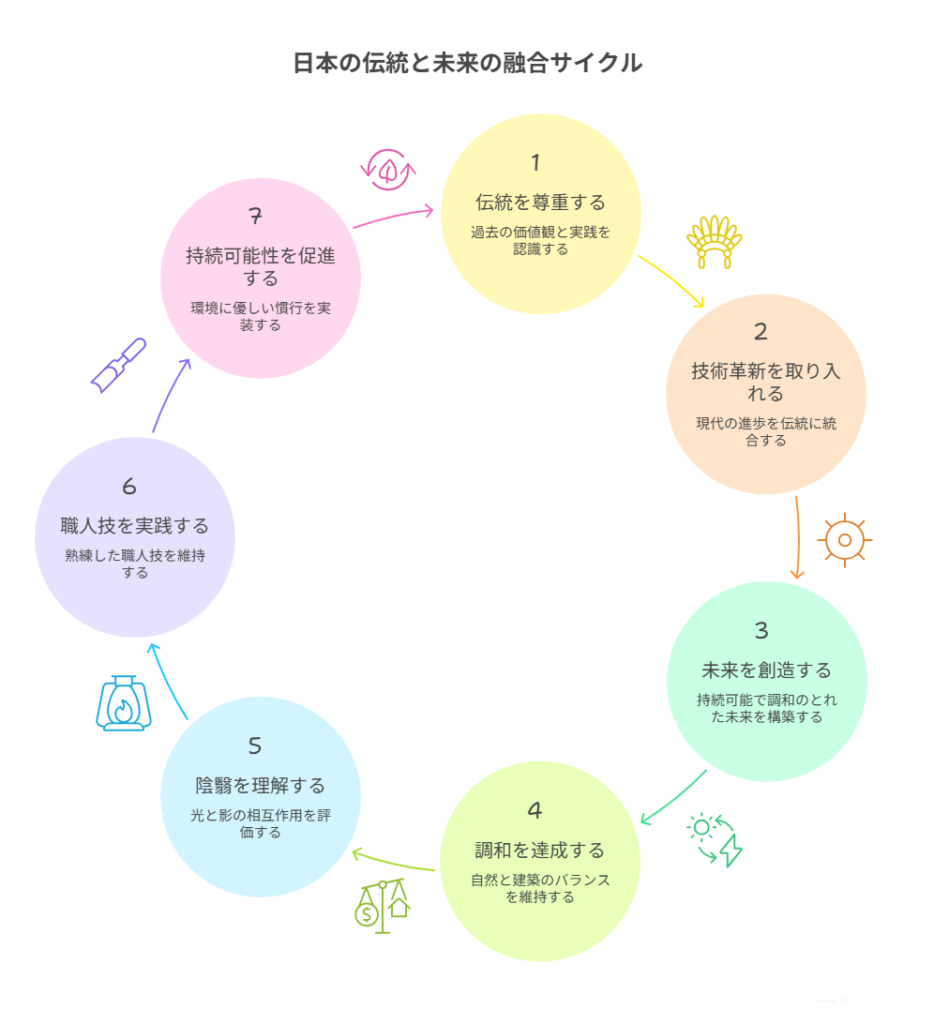

VIII. 結論:未来への継承と普遍的価値

和風建築は、単なる過去の遺産ではなく、日本の風土、文化、そして生活様式から生まれた「生きた知恵」の集合体であり、現代そして未来において大きな普遍的価値を持つ。

その真髄は、人間の身体感覚に寄り添った寸法が生み出す静謐な空間、構造体がそのまま美となる真壁造りの力強い表現、そして光を拒み影を愛でる情緒豊かな美意識に宿っている。これらの要素は、自然との対話を基本とし、パッシブデザインと循環型のメンテナンス思想によって、極めて高い持続可能性を内包している。

現代社会は、地球環境問題、資源枯渇、そして生活様式の多様化といった複雑な課題に直面している。和風建築の知恵は、これらの課題に対する具体的な解決策を示唆している。

- グローバル化と地域性の融合: 和モダンとして、伝統の精神性を現代の高性能な技術(高気密・高断熱)と融合させることで、世界に通用する快適性とデザイン性を実現する。

- ウェルビーイングの追求: 自然素材がもたらす安心感と、光と影が演出する静謐な空間は、現代人が求める心の安らぎと健康(ウェルビーイング)の追求に不可欠な要素である。

和風建築の真髄を深く理解し、その知恵と美意識、そして高度な職人技を現代の建築と生活の中に活かし、次世代へと継承していくことが、私たちの未来の住環境を豊かにし、日本の豊かな文化を未来永劫に渡って受け継いでいくための重要な鍵となるだろう。