1. 導入:白壁の家が愛される理由と知っておくべきこと

1-1. 白壁の持つ普遍的な魅力と理想

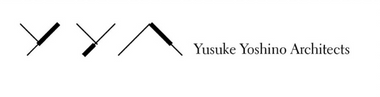

多くの方が住宅の外壁を選ぶ際、白という色に特別な魅力を感じるのではないでしょうか。白壁は、その清潔感、開放感、そして周囲の景観や時間帯によって表情を変える奥深さから、古今東西、多くの人々に愛されてきました。どのようなデザインの建築物にも馴染み、モダン、クラシック、和風といったスタイルを選ばず、その魅力を最大限に引き立てる普遍性を持っています。青空の下では爽やかに、夕暮れ時には温かみのある色合いに見えるなど、四季や天候の変化を静かに受け止める美しいキャンバスのような存在です。

特に、住宅密集地においては、白壁がもたらす光の反射効果が、家全体を明るく広く見せる視覚効果を生み出し、圧迫感を軽減してくれるという実用的なメリットもあります。住まい手が理想とする「明るく、心地よい暮らし」のイメージと、白壁の持つイメージは深く結びついていると言えるでしょう。白という選択は、外壁材の色選びの中でも、最も失敗が少なく、後悔しにくい色であるとも評価されています。

1-2. 白壁が抱える現実的な課題と対策の必要性

しかし、その美しさが故に、白壁の家には避けて通れない現実的な課題が存在します。それは「汚れ」と「経年劣化」です。どんなに丁寧に施工された白壁であっても、時間の経過と共に、排気ガス、酸性雨、カビ、藻などの影響を受け、当初の輝くような白さから「くすんだ色」へと変色していきます。

多くの方は、家を建てた後の数年間は、その白さに満足されますが、5年、10年と経つうちに「想像以上に汚れてしまった」「メンテナンスが大変そうだ」と感じるようになるようです。特に、白壁の汚れは非常に目立ちやすく、少しの変色でも家の印象を大きく左右してしまうため、心理的な負担にもなりがちです。たとえば、お客様を家に招く際に、玄関周りの水筋汚れが気になってしまう、といった経験をされる方も少なくありません。

ですが、落ち込む必要はありません。この「汚れやすい」という性質は、白壁の構造や環境要因によるものであり、適切な知識と対策を持てば、美しさを格段に長く保つことが可能です。重要なのは、家を建てる前の計画段階で、この課題を把握し、対策を織り込んでおくことです。

1-3. 本ガイドが提供する知識

本記事では、白壁の家の持つ魅力とデザイン性を深く掘り下げつつ、その美しさを賢く長持ちさせるための「設計(予防)」と「素材選び(強化)」、そして「メンテナンス(維持)」という3つの柱となる知識を網羅的に提供します。

単に「白壁は汚れるから気を付けて」で終わるのではなく、「なぜ汚れるのか」「どうすれば汚れないか」を具体的に解説します。特に、設計段階で最も重要な「庇(ひさし)」の役割や、高機能な漆喰壁であるファインウォールデコのような、具体的な対策素材についても言及します。このガイドを通じて、あなたが理想の白壁の家を実現し、その美しさを長く維持するための確かな知識を得られることを願っています。

1-4. 日本における白壁(漆喰)の歴史と文化的な価値

白壁が持つ魅力は、単なる色合いだけではなく、日本の建築文化に深く根ざしています。古来より、白壁の代表的な素材である漆喰(しっくい)は、城や寺社仏閣、そして伝統的な民家(蔵など)の外壁材として広く用いられてきました。

漆喰の主成分は消石灰(水酸化カルシウム)であり、空気中の二酸化炭素と反応して時間をかけて硬化し、炭酸カルシウム(石灰石)に戻るという特性を持っています。この特性から、非常に耐久性が高く、火災に強い(不燃性)という実用的な利点がありました。

また、日本の高温多湿な気候において、漆喰は多孔質であるため湿気を吸い、乾燥時に吐き出すという優れた調湿機能を発揮し、建物の木材や内部構造を湿気による腐朽から守る役割を果たしてきました。伝統的な和の空間における白壁は、単に「白い」だけでなく、「調湿」「防火」「耐久性」という機能性が一体となった、知恵の結晶なのです。現代の白壁の家づくりにおいても、この伝統的な価値観と機能性を理解することは、素材選びの重要なヒントになります。

2. 白壁の家がもたらすメリットとデザインバリエーション

2-1. 白壁の基本的なメリットの再確認

白壁の家は、単に「色」を選ぶという以上に、住まいの印象や機能性に大きな影響を与えます。

① 開放感と清潔感の創出

白は光の反射率が非常に高い色です。この特性により、限られた敷地や空間であっても、視覚的に広がりを感じさせ、開放感を生み出します。また、曇りの日でも光を多く取り込むため、家全体が明るい印象になり、同時に清潔で衛生的なイメージを与えます。特に玄関やアプローチなど、最初に目に触れる部分が白壁であると、訪問者にも好印象を与えやすくなります。

② 流行に左右されない普遍性

ファッションやインテリアの世界でトレンドが移り変わるように、外壁の色や素材にも流行はありますが、白は常にスタンダードであり続ける色です。数十年にわたる住宅の寿命を考えたとき、過度に流行に左右される色を選ぶよりも、飽きがこず、いつの時代に見ても美しい普遍的な色を選ぶことは、長期的な満足度を高める上で非常に重要です。個人の好みや家族構成の変化があっても、外壁の白さは常に安定した美を提供し続けます。

③ 多様な建材との優れた相性

白は無彩色であるため、他のあらゆる色や素材を引き立てるキャンバスとしての役割を果たします。

- 木材(ウッド): 白壁と温かい木の素材を組み合わせることで、ナチュラルで優しい印象になります。玄関ドア、軒天、ウッドデッキなどに木材を使用することで、白壁の冷たさを和らげ、温かいコントラストを生み出します。

- 金属(アイアン、ガルバリウム): シャープな金属やグレー、黒のサッシと組み合わせることで、モダンで洗練された印象になります。手摺りやバルコニーの格子に黒いアイアンを使用すると、白壁の背景により力強いアクセントが生まれます。

- 石材(天然石、タイル): 重厚な石の質感を際立たせ、高級感と安定感をもたらします。アプローチの床や基礎部分に石材を使用することで、白壁の軽やかさに重厚な土台を与え、バランスの取れた外観になります。

2-2. スタイル別デザイン事例の深掘り

白壁を基調とした家づくりは、細部の仕上げや組み合わせる素材によって、全く異なるデザインスタイルを生み出します。

① 南欧風・プロヴァンススタイル

南フランスのプロヴァンス地方の家々をモチーフにしたスタイルです。白壁が最も得意とする分野の一つと言えます。

- 特徴: 塗り壁特有の柔らかな質感(コテ跡)、テラコッタ風の瓦屋根、アイアンの装飾、小さな窓や曲線を多用したデザインが特徴です。

- 白壁の役割: 強い日差しを反射し、室内温度の上昇を防ぐ役割を担い、温かみのあるアースカラー(オレンジ、イエロー)の瓦や木製ドアの色彩を際立たせます。

- 汚れ対策の視点: 意図的に不均一なテクスチャにすることで、若干の汚れが風合いとして馴染みやすいという側面もありますが、庇が少ないデザインが多いため、雨垂れ対策は特に注意が必要です。デザインを優先する場合は、高機能なセルフクリーニング機能を持つ塗り壁材の採用を強く推奨します。

② シンプルモダンスタイル

現代的な機能性と美しさを追求したスタイルです。

- 特徴: 飾り気を排した直線的なシルエット、フラットな屋根、大きな窓、無彩色(黒、グレー)のシャープな素材との明確なコントラストが特徴です。

- 白壁の役割: 外観全体をシンプルな「箱」として表現する上で、洗練されたミニマリズムを強調します。壁面が一枚の大きなキャンバスとなるため、わずかな汚れや凹凸も際立ちやすいのが特徴です。

- 汚れ対策の視点: 装飾が少ない分、汚れが非常に目立ちます。また、軒や庇を極端に少なくするデザインが多いため、雨水による水筋汚れが壁面全体を汚染するリスクが高いです。高耐久・高防汚性能を持つ塗料や外壁材の選択が不可欠です。設計時に、水切り(雨水が壁面を伝わらないための金具)の設置を徹底することが重要です。

③ 和モダンスタイル

日本の伝統的な美意識と現代的なデザインを融合させたスタイルです。

- 特徴: 垂直・水平のラインを強調し、軒(庇)を深く出すことで生まれる陰影の美しさを重視します。木格子や焼杉などの自然素材と組み合わせます。

- 白壁の役割: 伝統的な漆喰壁のイメージを継承しつつ、現代的な素材感で仕上げることで、落ち着きと新しさを両立させます。深い軒によって壁面に落ちる陰影が、白壁の単調さを解消し、立体感を生み出します。

- 汚れ対策の視点: 軒(庇)を深く出すという設計思想自体が、日本の風土に適した最大の汚れ対策となっています。雨が壁面に直接当たる面積を減らすことで、耐久性を高める効果があります。このスタイルは、デザインと実用性を高いレベルで両立できる選択肢と言えます。

2-3. 白壁を活かすための色彩計画(サッシ・屋根・外構)

白壁の美しさは、周辺の色との調和によって決まります。白を主役にするための色彩計画の原則を見ていきましょう。

| 部位 | 推奨色 | 理由と効果 |

|---|---|---|

| サッシ枠 | 黒(濃いグレー)、または白(外壁と同色) | 黒系は白壁とのコントラストが際立ち、モダンで引き締まった印象に。白系は窓枠の存在感を消し、壁面の一体感を高めます。 |

| 屋根 | ダークグレー、ブラック、テラコッタ(南欧風) | 屋根は家全体の印象を引き締める役割があります。濃色は汚れが目立ちにくく、白壁の明るさをより際立たせます。 |

| 玄関ドア | 木目調(濃い茶色)、アクセントカラー | 玄関ドアは家の顔であり、温かみを与える重要な要素です。白壁に映える濃い木目や、青や緑などのアクセントカラーを入れることで個性を演出できます。 |

| 外構(塀、アプローチ) | グレージュ、石材のナチュラルカラー | 外構まで白にするとぼやけてしまうため、少し色味のある素材や、コンクリート、天然石などを用いることで、白壁の家を引き立てる土台を作ります。 |

2-4. 塗り壁におけるテクスチャ(仕上げ方法)の選択

塗り壁を選ぶ場合、白の色味だけでなく、「どのように塗るか」というテクスチャ(仕上げ方)の選択が、家の印象を大きく左右します。

① コテ仕上げ

- 押さえ仕上げ(フラット): コテで表面を平滑に仕上げる方法。光を均一に反射するため、最もシャープでモダンな印象になりますが、汚れやひび割れが目立ちやすいというデメリットもあります。

- ラフ仕上げ(ランダム): 職人のコテ跡をあえて残し、ランダムな凹凸をつける方法。南欧風や自然な風合いを出したい場合に最適です。光の当たり方で陰影が生まれ、表情豊かな壁になり、多少の汚れが風合いとして馴染みやすい利点があります。

② 吹き付け仕上げ

- リシン吹き付け: 砂粒のような骨材を混ぜた塗料を吹き付ける方法。表面がザラザラとした質感になります。比較的安価ですが、凹凸に汚れが溜まりやすく、経年で黒ずみやすい側面があります。

- スタッコ吹き付け: リシンよりも骨材が大きく、より厚みのあるゴツゴツとした重厚な質感になります。耐久性は高いですが、やはり凹凸部分の汚れ対策が重要です。

白壁の家では、汚れを目立たなくさせるため、ある程度の凹凸があり、雨水がスムーズに流れ落ちやすい意匠と機能性を両立させたテクスチャを選ぶことが成功の鍵となります。

3. 白壁の最大の課題:避けられない経年劣化と汚れの真実

3-1. 経年による「くすみ」と「変色」のメカニズム

白壁が「くすむ」「変色する」のは、単に汚れたからという単純な理由だけではありません。外壁材の表面で起きる複合的な現象の結果です。

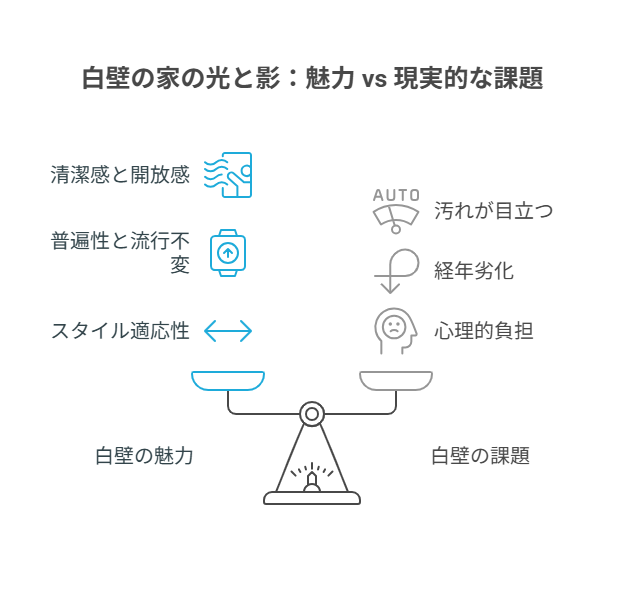

① チョーキング現象(白化現象)

外壁塗料に含まれる顔料が、紫外線や熱によって塗膜の結合材(樹脂)から分解され、粉状になって表面に浮き出てくる現象です。これは、塗膜の劣化のサインであり、くすみの主要な原因の一つです。壁面を触ると手に白い粉が付くことで確認できます。この粉は、雨が降ると雨水と一緒に流れ落ち、雨筋汚れの原因にもなります。チョーキングは、塗料がその機能(防水性、耐候性)を失い始めている明確なシグナルです。

② 排気ガス・塵埃による化学的付着

特に交通量の多い道路沿いに建つ家では、車の排気ガスに含まれるスス(カーボン)や微細な油分、空気中に浮遊するPM2.5などの塵埃が、壁面に静電気的に付着します。これらの物質は酸性雨の成分と結びつき、壁材の微細な孔に入り込み、通常の雨では流れ落ちない定着性の高い黒ずみや黄ばみとなります。これが、白壁全体を「くすんだ色」に変色させる主な要因です。静電気は特に白壁に汚れを引きつけやすく、表面の油分(塗料の劣化によるものを含む)がさらに付着を促進します。

③ カビ、藻、コケの発生

- メカニズム: 日当たりの悪い北側の壁面や、樹木が近くにある場所、常に湿気が残る箇所では、胞子が壁材に付着し、繁殖します。外壁材の多くは、カビや藻の栄養源となる有機物(塗料の成分、塗膜の剥離物など)を含んでおり、水分と紫外線があれば容易に成長してしまいます。

- リスクの高い箇所: 庇の影で常に湿っている部分、基礎の立ち上がり部分、植栽が近接している部分など。これらの生物汚染が、緑色や黒色のシミとして現れ、白壁の清潔感を大きく損ないます。カビや藻は見た目だけでなく、塗膜の劣化を早める要因にもなります。

④ 塗膜の防水性が失われるとどうなるか

外壁の塗膜が劣化し、防水性が失われると、外壁材そのものが水分を吸い込むようになります。

- 内部からの劣化: 外壁材が水分を吸うと、昼夜の温度変化や冬場の凍結融解によって建材が膨張・収縮を繰り返し、クラック(ひび割れ)が発生しやすくなります。

- 結露・カビの誘発: 湿気を吸い込んだ外壁材は、室内側の壁面で結露を引き起こし、内部の木材の腐朽や、断熱性能の低下、室内のカビ発生を誘発するリスクを高めます。

- 美観の回復の困難さ: 塗膜の防水性が完全に失われた壁は、汚れが建材の奥深くまで浸透するため、表面洗浄だけでは白さを回復できなくなり、全面的な塗り替えが必要となります。

3-2. 汚れ対策の生命線:設計における「庇(ひさし)」の役割

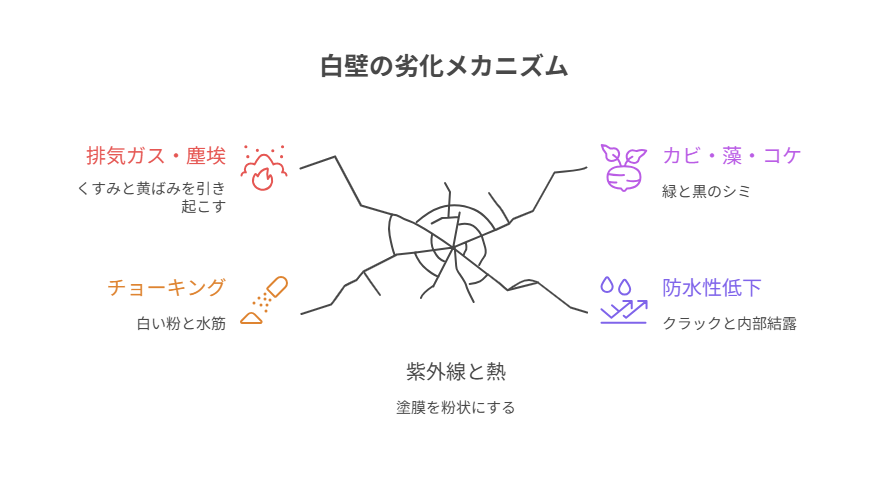

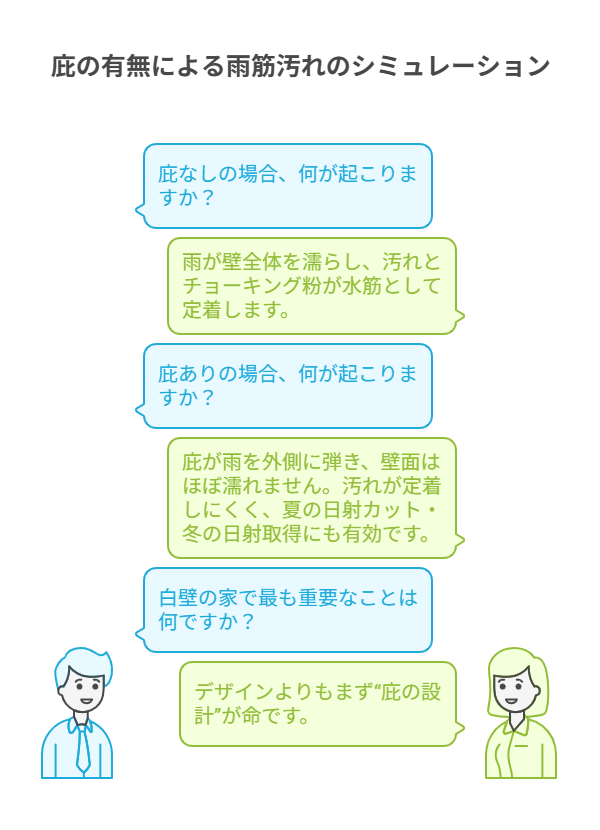

「白壁の家を建てるなら、庇は絶対につけるべき」と言い切れるほど、庇(軒の出)の存在は、白壁の美しさを維持する上で決定的な差を生みます。これはデザインの問題だけでなく、住宅の耐久性に関わる非常に実用的な問題です。

① 汚れ発生のメカニズムと庇の役割

外壁の汚れの多くは、「雨水が壁を伝って流れ落ちる」過程で発生します。窓枠や換気口の周辺、サッシの溝に溜まった汚染物質が、雨水によって洗い流され、垂直に壁面を伝って流れることで雨垂れ(水筋)として定着します。

庇や軒の出は、この「雨水が壁に当たる」ことを物理的に防ぐ防護壁として機能します。

- 庇なし: 降った雨は壁全体に当たり、汚染物質を含んだ雨水が壁面全体を濡らし、特定の箇所に水筋を形成します。

- 庇あり: 庇が雨を遠ざけるため、壁面に当たる雨量が大幅に減少し、汚染物質が雨水で流されることなく、乾燥した状態で風に飛ばされやすくなります。

② 理想的な軒の出寸法

デザイン性を優先し、軒や庇を極端に短くする、あるいは全く設けない「軒ゼロ」の家が増えています。しかし、白壁の家においては、この設計は特にリスクが高いです。

一般的に、日本の環境において、外壁を雨から守るために必要な軒の出幅は60cm以上が推奨されます。少なくとも、窓上には30cm~45cm程度の庇を設けることで、窓からの雨水が壁面に流れ落ちるのを大幅に軽減できます。

この「軒の出」を確保する設計は、汚れ防止だけでなく、夏の強い日差しを遮り、冬の低い日差しを室内に取り込むというパッシブデザインの観点からも優れており、省エネ性能の向上にも寄与します。

③ 軒の出幅を設計士と交渉するための視点

「軒は短くしたい」という設計士や営業担当者に対して、施主として耐久性やメンテナンス性を優先する姿勢を伝えることが重要です。

- 交渉のポイント1:性能を優先する姿勢を示す 「デザインも大切ですが、10年後のメンテナンス費用を考えると、耐久性を優先したい。特に白い壁面が汚れることによる心理的負担を避けたいので、庇の出幅を最も優先してください」と具体的に伝えます。

- 交渉のポイント2:窓上の庇の最小寸法を指定 屋根全体で60cmの軒を確保するのが難しい場合でも、「最低限、すべての窓の上には45cm以上の庇を確保してほしい」と要求します。この窓上の庇は、雨垂れ汚れの発生源を物理的に遮断する上で最も効果的です。

- 交渉のポイント3:水切り金物の徹底 特にモダンデザインで庇が短い場合、窓下やバルコニー下、基礎と外壁の境目など、水が溜まりやすい部分には、雨水が壁を伝うのを防ぐための「水切り金物」を確実に設置してもらうよう依頼します。

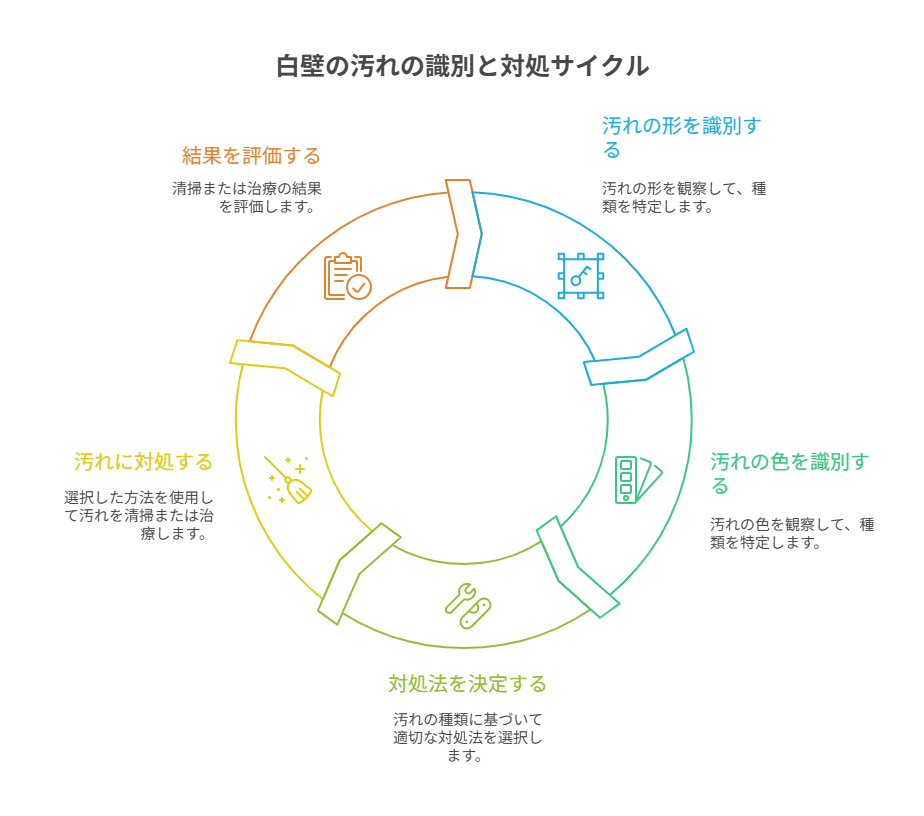

3-3. 白壁に発生しやすい代表的な汚れの種類と対処法

汚れの種類によって、原因物質も効果的な対処法も異なります。適切な方法で清掃することが、外壁材を傷めずに美観を回復させる鍵となります。

① 雨垂れ・水筋汚れ

- 特徴: 窓枠の左右、換気口の下、ベランダの手摺り下などに発生する、黒色または濃い灰色の縦筋状の汚れ。

- 原因: サッシや換気口の内部に溜まったチリや埃が、雨水によって溶け出し、壁面を伝って流れ落ちることで発生。

- 対処法:

- 軽度な場合: ホースで水をかけ、上から下へ優しく洗い流します。

- 定着した場合: 中性洗剤を薄めたものと、柔らかいブラシやスポンジを使って、優しくなでるように洗います。高圧洗浄機は塗膜を傷つけるリスクがあるため、使用する場合は壁から十分な距離を取り、弱い水圧で試す必要があります。

- 予防策: 窓上に水切り機能を備えた庇を設置する、換気口にカバーを付ける、雨樋の詰まりを解消するなど。

② 藻・コケ・カビ

- 特徴: 日当たりの悪い北側や、常に湿度の高い場所に発生する、緑色、黒色、または青緑色の斑点状、または広範囲に広がる汚れ。

- 原因: 湿気、日陰、空気中の胞子、壁材に含まれる有機物(栄養源)。カビや藻は気温20〜30℃、湿度80%以上で活発に繁殖します。

- 対処法:

- 薬剤処理: 外壁用の防カビ・防藻剤(塩素系ではないもの)を塗布し、一定時間放置した後、水で洗い流します。家庭用のカビ取り剤は成分が強すぎるため、外壁材の変色や塗膜劣化の原因になるため避けてください。

- 予防策: 植栽を壁から離す、風通しを良くする、定期的に通気性の良い環境を確保する。再塗装の際には、防藻・防カビ性能に優れた塗料を選ぶことが必須です。

③ 排気ガス・塵埃

- 特徴: 交通量の多い道路に面した壁面に、広範囲にわたって見られる全体的な黒ずみやくすみ。

- 原因: 大気中の微細な粒子(スス、油分)が壁面に静電気的に付着し、酸性雨などと結びつき定着。

- 対処法:

- 業者による洗浄: このタイプの汚れは粒子が細かく、壁の微細な凹凸に入り込んでいるため、専門業者による微細な泡洗浄や、専用の弱アルカリ性洗剤を用いた洗浄が効果的です。

- 予防策: 塗膜の表面張力を低く保ち、汚れが付着しにくい性質を持つ「低汚染塗料」の選択が最も有効な予防策となります。光触媒塗料などは、排気ガス由来の有機物分解に特に効果を発揮します。

④ 清掃における注意点:高圧洗浄機の危険性と洗剤の選び方

DIYでの清掃はコストを抑えられますが、方法を誤ると外壁を傷め、かえって劣化を早める危険性があります。

- 高圧洗浄機の危険性:

- 高圧洗浄は非常に強力ですが、水圧が高すぎると、塗膜を剥がしたり、サイディングの継ぎ目(コーキング)やボードの内部に水を浸入させてしまうリスクがあります。一度水が浸入すると、壁内でのカビや構造材の腐朽の原因となり、深刻なダメージにつながります。

- 推奨事項: 高圧洗浄機を使用する場合は、水圧を最も弱く設定し、ノズルを壁面から最低30cm以上離して、斜め下方向に当てるようにしてください。特にコーキング部分には直接当てないよう細心の注意が必要です。

- 洗剤の選び方:

- 基本は中性洗剤: 家庭用洗剤を使う場合は、必ず中性洗剤(食器用洗剤など)を水で薄めて使用してください。

- 避けるべき洗剤: 塩素系漂白剤、酸性洗剤、アルカリ性洗剤は、塗膜の変色や溶解を引き起こす可能性があるため、絶対に使用しないでください。特に塗り壁材やタイルの目地は、強酸・強アルカリに弱いです。

- カビ・藻対策: カビや藻が広範囲に発生している場合は、ホームセンターなどで販売されている外壁専用の防藻・防カビ剤を使用します。これらは中性または弱酸性で、外壁材への影響が少ないように設計されています。

4. 汚れに強く、美しさを保つ外壁材徹底比較

白壁の家づくりにおいて、設計上の対策(庇)が「防御」だとするなら、外壁材の選択は「武装」です。素材によって、汚れに対する強さ、メンテナンスの頻度、そしてコストが大きく異なります。

4-1. 漆喰・塗り壁のメリット・デメリットと高機能素材

漆喰や塗り壁は、その独特の柔らかな風合いと、職人の手仕事による温かみのあるテクスチャが魅力です。

① 伝統的な漆喰の特性

- メリット:

- 調湿性: 内部に湿気を取り込み、乾燥時には放出する天然の調湿機能を持つため、結露やカビの発生を抑制します。

- 防火性: 不燃性の素材であり、高い防火性能を持ちます。

- 意匠性: 職人の手によって生まれる唯一無二のテクスチャが、高いデザイン性を実現します。

- デメリット:

- クラック(ひび割れ): 建物の揺れや下地の動きによって、表面に細かなひび割れ(ヘアクラック)が発生しやすい。

- 汚れ: 炭酸カルシウムを主成分とするため、酸性雨などにより変質しやすく、また、静電気が発生しやすいため、塵埃が付着しやすいという弱点があります。

② 【推奨素材の言及】高機能漆喰壁「ファインウォールデコ」について

近年、漆喰の持つ美しさを保ちつつ、欠点である「汚れやすさ」を克服した高機能な塗り壁材が開発されています。その一つが、ここで言及するファインウォールデコのような高機能漆喰壁です。

- 優れた防汚機能のメカニズム:

- 光触媒作用(自己浄化作用): 表面に光触媒のコーティングを施すことで、太陽光(紫外線)が当たると、付着した有機物の汚れ(排気ガス、カビ、藻など)を分解します。

- 超親水性: 汚れが分解された後、雨水が降った際に壁表面に水膜が形成され、その水膜が分解された汚れを洗い流す性質(セルフクリーニング機能)を持っています。

- 耐久性の向上: 樹脂や骨材の配合により、伝統的な漆喰よりも柔軟性が増し、クラックの発生を抑えるよう設計されています。

- コスト感: 伝統的な漆喰や一般的なサイディングと比較すると、初期費用は高くなります。しかし、塗り替え周期が長く、日常の清掃負担が軽減されるため、生涯コストで見ると優位になる可能性があります。

③ 漆喰調塗料(リシン、スタッコ)との違い

「漆喰風」の見た目を再現するために、セメント系やアクリル系の「漆喰調塗料」が使用されることがあります。これらは本物の漆喰とは全く異なる素材です。

- 漆喰調塗料: 塗料のため、本物の漆喰が持つ調湿性や防火性といった機能は限定的です。デザインは再現できても、質感や機能性、耐久性は本物の漆喰や高機能塗り壁材には及びません。コストを抑えたい場合に選択肢となりますが、塗り壁特有のデメリット(汚れやすさ)が強く出る傾向があります。

4-2. サイディング(窯業系)のメリット・デメリット

サイディングは現在、日本の外壁材のシェアの多くを占める一般的な素材です。

- メリット:

- コスト効率: 初期費用が比較的安価であり、施工性も高い。

- 豊富なデザイン: 白壁でも、石目調、木目調など、様々なテクスチャを表現できる。

- 品質の安定性: 工場で生産されるため、品質が安定しています。

- デメリット:

- 継ぎ目(コーキング)の劣化: サイディングボード同士を繋ぐコーキング材は、紫外線により劣化しやすく、ひび割れや剥がれが起こりやすい。この部分の劣化から雨水が浸入すると、下地の腐食や雨漏りの原因となります。

- 塗膜の寿命: 表面の塗膜性能が外壁の寿命を左右します。塗膜が劣化すると、前述のチョーキング現象が始まり、急速に汚れが付着しやすくなります。

- コスト感: 初期費用は最も抑えやすいが、コーキングの打ち替え(7〜10年目安)と再塗装(10〜15年目安)という定期的なメンテナンス費用が発生します。

④ サイディングの継ぎ目:コーキング材の種類と耐用年数比較

サイディングのメンテナンスにおいて、最も重要で費用がかかるのがコーキング(シーリング)の補修です。コーキング材の種類によって耐久性が大きく異なります。

| コーキング材の種類 | 耐用年数の目安 | 特徴とコスト |

|---|---|---|

| アクリル系 | 5年程度 | 安価だが耐久性が低い。ほとんど使用されない。 |

| ウレタン系 | 5〜10年程度 | 密着性が高いが、紫外線に弱い。上から塗装が必要。 |

| 変成シリコン系 | 10〜15年程度 | 耐候性、耐久性、密着性に優れており、最も一般的。塗装可能。 |

| 高耐久・高耐候性 | 15〜20年程度 | 2液性タイプなど、耐久性を向上させた上位グレード。初期費用は高いが、メンテナンス周期が延びる。 |

白壁のサイディングの家では、このコーキング部分の劣化と汚れが非常に目立ちます。塗装の際に、耐久性の高いコーキング材を選択することが、ランニングコストを抑える鍵となります。

4-3. タイル(磁器質タイルなど)のメリット・デメリット

タイルは、高級感と圧倒的な耐久性を求める方に選ばれる素材です。

- メリット:

- 極めて高い耐久性: 焼成されているため、色あせや変色がほとんどなく、耐候性、耐火性に優れています。

- 防汚性: 表面のガラス質が汚れを吸着しにくく、雨水で流れ落ちやすいため、最も汚れがつきにくい素材の一つです。

- メンテナンスフリー: 塗膜がないため、再塗装の必要がありません。

- デメリット:

- 初期コスト: 職人の手作業による湿式工法や専用の接着剤を使用するため、初期費用は非常に高くなります。

- 目地の汚れ: タイル本体は汚れませんが、タイルとタイルの間の目地材がカビや藻、水垢で汚れることは避けられません。

- コスト感: 初期費用は最も高くなりますが、その後のメンテナンス費用(再塗装費)がほとんどかからないため、長期的に見るとコストパフォーマンスが高い場合があります。

④ タイル目地のメンテナンス方法

タイル外壁の弱点は目地材です。この部分が劣化したり、カビが生えたりすると、白壁の美観が損なわれます。

- 目地材の劣化: 目地材はセメント系または樹脂系のものが使われますが、経年により収縮やひび割れが発生します。このひび割れから水が浸入し、タイルの剥離や下地の劣化につながるため、15〜20年を目安に点検し、補修が必要です。

- 目地の清掃: 目地は多孔質で湿気が溜まりやすいため、カビや藻が生えやすい場所です。清掃の際は、タイル本体を傷つけないよう、目地部分のみに外壁用の防藻・防カビ剤を塗布し、柔らかいブラシで掻き出すように優しく洗うのが効果的です。高圧洗浄も有効ですが、目地材を削らないように注意が必要です。

5. 美観を保つためのメンテナンス計画と費用

白壁の美しさを維持するためには、「汚れてから慌てる」のではなく、「汚れる前に備える」という計画的なメンテナンスが不可欠です。

5-1. 定期的な点検と早期の清掃の習慣化

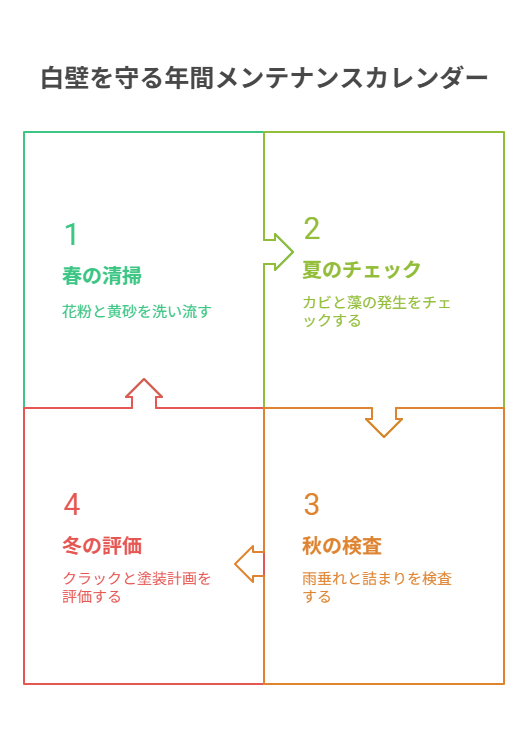

① 四季ごとのチェックポイント

- 点検: 庇の下や軒の出が少ない部分など、汚れが溜まりやすい箇所を定期的にチェックします。特に、雨が降った後の乾きにくい場所(北側、隣家との間が狭い場所)は、カビや藻の兆候がないか確認してください。

- 異変のチェック: 塗り壁であればクラック(ひび割れ)、サイディングであればコーキングの切れ目や剥がれがないか確認します。これらのわずかな異変が、大きなトラブルの前兆となることがあります。特に、ひび割れが2mmを超えている場合は、水の浸入リスクが高いため、早急に補修を検討してください。

② 早期清掃の重要性

汚れは時間が経つほど定着し、除去が困難になります。雨垂れや小さな黒ずみを見つけたら、すぐに処置することが重要です。

- 清掃方法:

- ホースで水をかけ、柔らかい布やスポンジで優しく水洗いします。

- 定着した汚れには、必ず中性洗剤を使用し、洗剤成分が残らないようにしっかりと洗い流してください。

- 注意点: 金属ブラシやメラミンスポンジ、粒子が粗いクレンザーなどは、外壁材の表面(塗膜や保護層)を削り取り、かえって汚れやすくなるため、絶対に避けてください。

5-2. 塗り替え・再塗装の適切なタイミング

外壁の塗膜は、家の美観だけでなく、建材そのものを雨水や紫外線から守る「保護機能」を持っています。この機能が失われる前に、適切なタイミングで再塗装を行う必要があります。

① 塗膜の種類と保証期間をチェック

外壁塗料には、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素、無機など様々な種類があり、それぞれ耐用年数が異なります。

| 塗料の種類 | 耐用年数の目安 | コストと性能の特徴 |

|---|---|---|

| アクリル系 | 5~7年 | 最も安価だが耐久性が低い。現在はあまり使用されない。 |

| ウレタン系 | 8~10年 | 弾性があり、密着性が高い。塗り替え回数が増えがち。 |

| シリコン系 | 10~15年 | 最も一般的。コストと性能のバランスが良く、汚れにくいタイプもある。 |

| フッ素系 | 15~20年 | 耐候性が非常に高く、メンテナンス周期を大幅に延ばせる。初期費用は高い。 |

| 無機系 | 20~25年 | 有機物(カビ・藻の栄養源)が少ないため、汚れに非常に強い。最上位グレード。 |

家を建てた際に使用した塗料の種類や、施工業者が提示した保証期間を確認し、その時期を目安に点検と再塗装の計画を立てることが基本です。

② チョーキング現象の確認

前述の通り、壁面を触って白い粉(顔料)が手につくチョーキング現象は、塗膜の機能が失われ始めている明確なサインです。この現象が確認されたら、塗膜が紫外線による分解に耐えられなくなっている証拠であり、塗り替えを検討すべき時期が来ています。チョーキングが見られたら、まずは専門業者に相談し、劣化状況を正確に診断してもらいましょう。

5-3. 塗り替え費用の目安と助成金活用

外壁の再塗装は、数十万円から数百万円の費用がかかる大きな出費です。事前に費用の目安を知り、準備しておくことが大切です。

① 塗り替え費用の一般的な目安

費用は家の大きさ(延床面積)、塗料の種類、足場の設置費用、既存塗膜の劣化状況(下地補修の必要性)によって大きく変動しますが、一般的な30坪程度の住宅で、シリコン系塗料を使用した場合の目安は以下の通りです。

| 項目 | 費用目安(概算) |

|---|---|

| 足場設置費用 | 20万円~40万円 |

| 高圧洗浄・下地処理 | 5万円~15万円 |

| 塗料費用・施工費 | 50万円~120万円 |

| コーキング打ち替え | 10万円~30万円 |

| 合計 | 90万円~200万円程度 |

| ※あくまで目安であり、使用する塗料のグレードや地域の相場によって変動します。 |

塗り替え費用は足場代が大きな割合を占めます。そのため、屋根のメンテナンスと外壁のメンテナンスの時期を合わせることで、足場費用を一度で済ませ、総コストを抑えることができます。

② 助成金・補助金の活用

自治体によっては、住宅のリフォームや省エネ化を促進するため、外壁塗装や屋根塗装などのメンテナンスに対して助成金や補助金制度を設けている場合があります。

- 確認すべき制度:

- 地方公共団体のリフォーム助成制度: 居住地の市町村名と「外壁塗装 助成金」で検索して確認してください。年度ごとに募集が行われ、予算がなくなり次第終了となるため、早めの情報収集が重要です。

- 省エネリフォーム補助金: 高断熱性の塗料(遮熱・断熱塗料)を使用する場合、環境保護や省エネに貢献すると見なされ、補助金の対象となることがあります。特に夏場の冷房費削減効果が期待できる遮熱塗料は注目されています。

これらの制度は予算の上限があり、申請期間が限られているため、塗り替えを検討する際は、事前に居住地の自治体窓口に問い合わせて確認することが重要です。

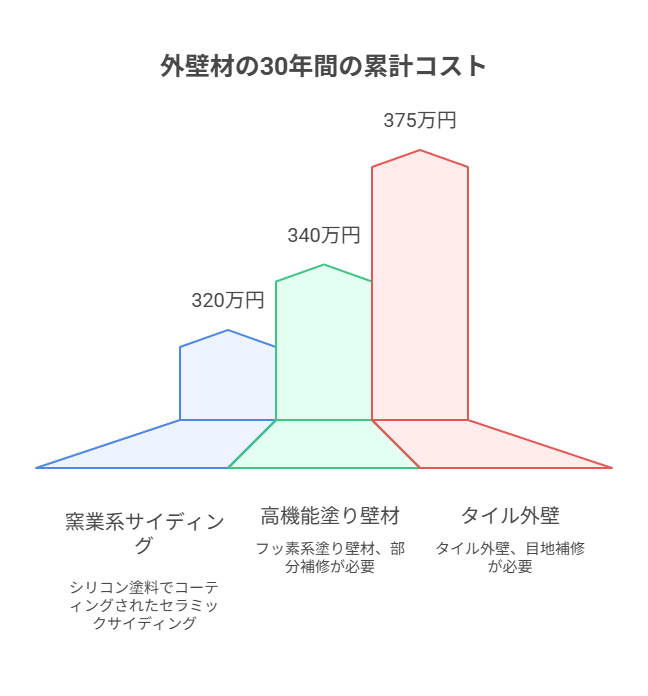

5-4. 30年間で比較する外壁材の生涯コストシミュレーション

初期費用だけを見て外壁材を選ぶと、長期的に見て高額なメンテナンス費用がかかることがあります。ここでは、30年間の総コストのシミュレーションを通じて、白壁の素材選びの重要性を理解しましょう。

| 外壁材(30坪の住宅) | 初期費用(概算) | 10年後(再塗装/コーキング) | 20年後(再塗装/コーキング) | 総コスト(概算) |

|---|---|---|---|---|

| 窯業系サイディング (シリコン塗料) | 120万円 | 100万円(再塗装・C/K) | 100万円(再塗装・C/K) | 320万円 |

| 高機能塗り壁材 (フッ素系) | 180万円 | 10万円(部分補修) | 150万円(再塗装) | 340万円 |

| タイル外壁 (目地補修含む) | 350万円 | 10万円(目地点検) | 15万円(目地補修) | 375万円 |

- C/K:コーキング

分析: 初期費用はサイディングが最も安いですが、10年ごとのメンテナンス費用が発生するため、30年間の総コストは高機能塗り壁材やタイルと大差ありません。高機能塗り壁材やタイルは初期費用が高いものの、メンテナンス周期が長いため、結果的に頻繁な足場代や工事費用の発生を抑えることができます。白壁の美しさを長く保つ上での精神的コストと時間的コストを考慮すると、高耐久な素材を選ぶ価値は高いと言えます。

5-5. 信頼できる塗装・施工業者の選び方(相見積もりとチェックリスト)

外壁のメンテナンスは、業者の技術力と信頼性に大きく左右されます。特に白壁の塗装はムラが目立ちやすいため、業者選びは慎重に行う必要があります。

① 相見積もりの重要性

最低でも3社から見積もりを取り、価格と内容を比較検討してください。価格が安すぎる業者は、手抜き工事や安価な塗料の使用が疑われます。また、価格が高すぎる場合は、不必要な工事が含まれている可能性があります。

② 業者をチェックするポイント

- 専門性: 外壁塗装専門業者や、塗り壁の施工実績が豊富な業者を選ぶこと。「何でも屋」的なリフォーム会社よりも専門業者の方が、質の高い工事が期待できます。

- 診断能力: 見積もり前に、家の状態(塗膜の劣化、クラック、カビの有無)を詳細に調査し、写真付きで報告書を提出してくれるか。劣化の原因を特定せず、単に「塗りましょう」という業者は避けるべきです。

- 保証内容: 塗料メーカーと施工業者の連名による保証書を発行してくれるか。保証期間と保証対象(塗膜の剥がれ、変色など)を細かくチェックしましょう。

- 塗料の知識: 低汚染塗料、光触媒塗料、遮熱塗料など、白壁に合った高機能塗料の特性を理解し、適切な提案ができるか。

6. まとめ:白壁の家で理想の暮らしを

6-1. 白壁の美しさを維持するための結論

白壁の家は、理想の住まいを実現する上で、最も魅力的で普遍的な選択肢の一つです。しかし、その美しさを長く維持するためには、以下の2つの柱となる対策を初期段階で組み込むことが結論となります。

【白壁の家を成功させる2つの鍵】

- 設計(防御): 軒や窓上に庇(ひさし)を深く出すという設計上の工夫を最優先すること。これにより、雨水が直接壁面に当たるのを防ぎ、水筋汚れの発生を大幅に抑制できます。庇は、単なるデザインではなく、家の耐久性を高めるための実用的な機能です。

- 素材選び(武装): ファインウォールデコのような高機能な漆喰壁や、汚れ分解機能を持つ低汚染塗料を施した外壁材を選ぶこと。初期コストはかかりますが、メンテナンスの手間と長期的な費用を考慮すると、結果的に賢明な投資となります。汚れに強い塗膜を選ぶことで、日常の清掃負担も軽減されます。

6-2. 後悔のない家づくりのために

白壁の家づくりは、「美しさ」と「メンテナンス」という二つの側面を常に両立させる必要があります。これから家づくりを進めるあなたは、設計担当者や施工業者に対し、単に「白くしたい」と伝えるだけでなく、「汚れにくい設計を優先したい」「高機能な防汚性の素材を使いたい」という具体的な要望を伝えることが重要です。

このガイドで得た「庇の重要性」「汚れのメカニズム」「高耐久素材の知識」をぜひ活用してください。これらの知識を持つことで、あなたは業者任せにすることなく、主導的に、後悔のない、美しさが長持ちする理想の住まいを実現できるでしょう。