I. はじめに:なぜ寝室の広さ検討が重要なのか

寝室は人生の約3分の1を過ごす場所であり、その広さや環境は単なる快適さの問題ではなく、健康と密接に関わっています。寝室の広さを検討する際は、「どれだけ大きなベッドが入るか」という物理的な側面だけでなく、「そこでどのように生活するか」という視点が欠かせません。設計段階で広さの判断を誤ると、後々の生活におけるストレスや不便さの原因となり、根本的な解決が困難になります。

1. 快適な睡眠と広さの関係

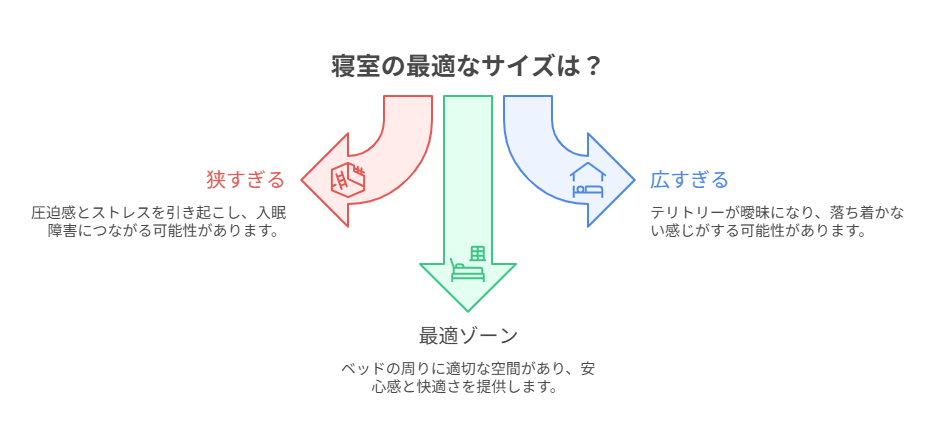

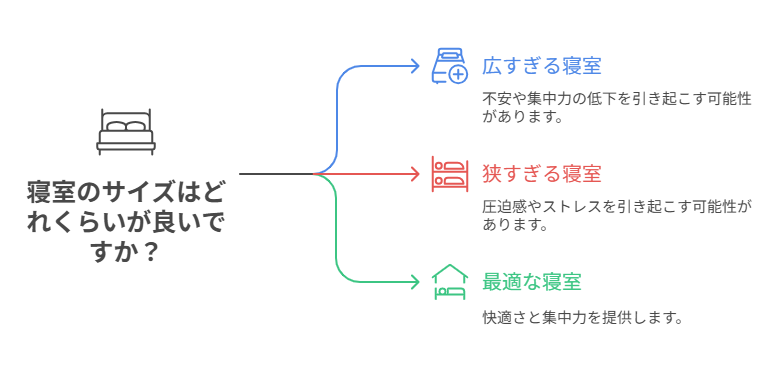

睡眠の質は、光、温度、湿度といった環境要素だけでなく、空間の広さという要素によっても大きく左右されます。空間が心理状態に与える影響は無視できません。

空間的要素がもたらす心理的影響

- 狭すぎることによる圧迫感(ストレス)のメカニズム: 寝室が狭すぎると、壁や家具との距離が近くなり、特に視覚情報が遮られることで、無意識のうちに心理的な圧迫感を受けます。人間が本能的に求める「パーソナルスペース」が侵害される感覚に近いです。体の可動域が制限されることで、リラックスした状態に入りづらくなり、ストレスレベルが高まります。この継続的なストレスは、自律神経のバランスを乱し、入眠障害や中途覚醒の原因となる可能性があります。特に、ベッドの足元や側面から扉までの動線が40cmを下回ると、日常生活の中で常にストレスを感じやすくなります。

- 広すぎることによる落ち着きのなさ(非集中)とテリトリー感覚: 一方で、寝室が過度に広すぎると、空間に「もてあまされている」感覚が生じ、視覚的な情報が広がりすぎて落ち着きを失うことがあります。心理学的に、人間は安心できるテリトリー(縄張り)を求めますが、広い空間ではこのテリトリーの境界線が曖昧になります。結果として、周囲を警戒するような状態が続き、深い休息に入ることが難しくなる場合があります。特にベッドのサイズと部屋の面積比率が極端に小さい場合(例:10畳にシングルベッド1台)にこの傾向が顕著になります。

- 最適な広さの定義: 最適な広さとは、物理的な家具配置が可能であることに加えて、ベッドの周りに最低限の動作に必要なスペースを確保しつつ、視覚的な安定感をもたらし、**「安心できる巣」**としての感覚を提供できる程度の空間です。

2. 「寝るだけ」か「多目的」か?目的による広さ決定の重要性

寝室の広さを決定する上で最も重要な判断基準は、その部屋の使用目的です。この目的を明確にすることで、必要な畳数とコストが大きく変わります。

【判断軸1】「寝るだけ」のシンプル寝室

このタイプの寝室は、ベッドと最小限の照明、収納のみを配置し、その他の活動(読書、仕事、趣味など)はリビングや別の部屋で行うことを前提とします。

- 特徴: 最小限の広さで済むため、建築費や冷暖房費などのコストを抑えられます。他のリビング空間や子供部屋に面積を割くことが可能になります。

- 広さの目安: 4.5畳〜8畳

【判断軸2】「多目的」の機能性寝室

このタイプの寝室は、睡眠に加えて、テレワーク用のデスク、ドレッサー、リラックス用のソファ、大容量の衣類収納など、複数の機能を持たせることを目的とします。

- 特徴: 広い面積が必要ですが、生活空間全体における役割分担が明確になり、プライバシーを確保しながら活動ができます。例えば、仕事部屋を別途設けず、寝室内に完結させることで、夜間や早朝に作業する際に他の家族の生活音の影響を受けにくくなります。

- 広さの目安: 8畳〜12畳以上

この使用目的によって、配置する家具や動線が変わるため、必要な畳数を具体的な数値に基づいてシミュレーションしていくことが極めて重要になります。

II. 【基本の目安】畳数ごとの特徴と配置可能な家具

日本の住宅における畳数表記は、おおよそ以下の面積を示します(畳のサイズは京間、江戸間、団地間など地域や工法により変動します。ここでは最も一般的な**江戸間(1.76m²/畳)**を基準とします)。

| 畳数 | 平米数(目安) | 一般的な寸法(例) | 配置の目安と主な用途 |

|---|---|---|---|

| 4.5畳 | 約7.45m² | 約2.6m × 2.8m | 最低限の広さ。シングルベッド1台(97cm×195cm)を置くと、通路幅は最小限(50cm程度)に。収納は壁付けクローゼット必須。 |

| 6畳 | 約9.93m² | 約3.6m × 2.7m | 標準的な広さ。ダブルベッド(140cm幅)1台、またはシングルベッド2台(※配置要工夫)。チェストや小さなデスクの設置が可能。 |

| 8畳 | 約13.24m² | 約3.6m × 3.6m | ゆとりのある広さ。クイーンベッド(160cm幅)やキングベッド(180cm幅)の設置が可能。パーソナルデスクや大きめの収納家具も配置できる。 |

| 10畳以上 | 約16.56m²〜 | 約3.6m × 4.6m | 贅沢な広さ。夫婦+ワークスペース、またはミニリビングスペースの併設が可能。家具配置の自由度が非常に高い。 |

各畳数における動線確保の詳細なシミュレーション

動線とは、人が部屋の中を歩くための通路のことであり、寝室の快適性に直結します。

動線の最低基準:50cmの根拠

人が体を横にして通る、またはベッドメイキングを行うために必要な最小限の幅は50cmとされています。これ以下になると、体を斜めにして通る必要が生じ、日常的にストレスを感じやすくなります。

快適な動線基準:60cm〜80cmの推奨

- 60cm: 掃除機を楽にかけることができる最小限の幅です。毎日の掃除やシーツ交換を快適に行うために、理想的には60cmを確保したいところです。

- 80cm以上: 人がストレスなくすれ違う、または収納家具の引き出しを開けても動線が確保できる幅です。8畳以上の寝室ではこの幅を目標とします。

| 畳数 | 動線確保の具体的な課題と解決策 |

|---|---|

| 4.5畳 | シングルベッドを縦長に配置し、片側の壁に寄せて、反対側のみ50cmの動線を確保するのが現実的です。両側に動線を確保することは極めて困難です。 |

| 6畳 | ダブルベッド1台:ベッドを中央に置くと、左右の壁との間に50cm~60cmの動線が確保しやすいです。シングル2台:ベッド同士をくっつけずツインとして配置する場合、それぞれのベッド間の動線は30cm程度に狭くなる部分が出る可能性が高く、動線計画が重要です。 |

| 8畳 | クイーンサイズ(幅160cm)を置いても、左右に70cm以上の動線が確保でき、快適性が向上します。この広さがあれば、ベッドの向きを自由に選ぶことが可能です。 |

【6畳の具体的なレイアウト例】

6畳を夫婦で使用し、シングルベッド2台(97cm幅×2)を配置する場合、部屋の幅(約270cm)に対してベッド幅の合計が194cmとなります。残りの通路幅は約76cmです。

- 配置A:中央寄せツイン

- ベッドを中央に並列配置し、両側の壁との間にそれぞれ約38cmの通路ができる。→ 課題:38cmでは動線として不十分であり、壁に完全に密着させる配置を検討する必要がある。

- 配置B:壁寄せツイン(推奨)

- ベッド2台を壁に完全に寄せて並列配置し、片側(部屋の入口側など)に約76cmの広い動線を集中させる。→ 解決策:シーツ交換は片側から行うことになるが、主要な動線は80cm近く確保でき、実用性が高まる。

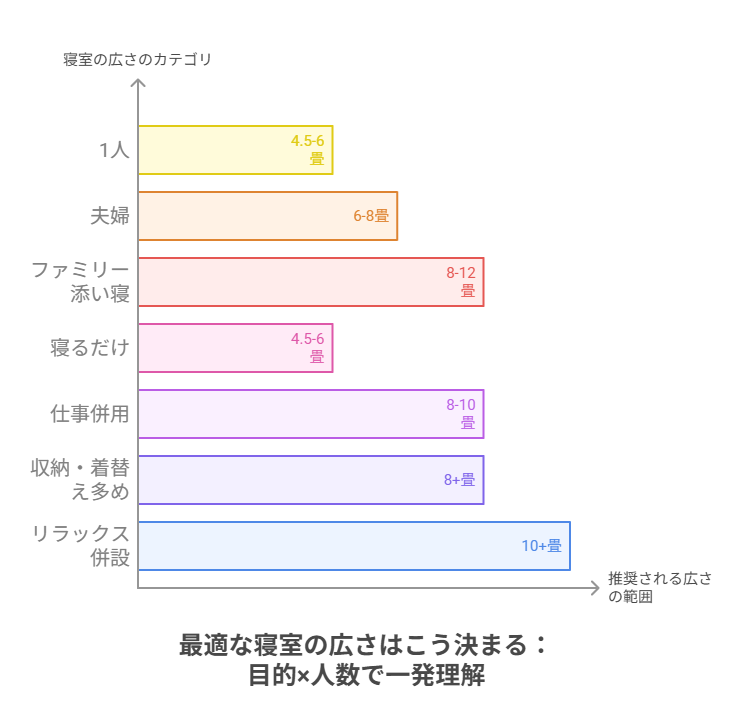

III. 【目的別・家族構成別】最適な寝室の広さの選び方

基本目安に加え、具体的な「目的」と「家族構成」という要素を掛け合わせることで、後悔のない広さを決定します。

1. 「寝るだけ」のシンプル寝室

| 目的・人数 | 推奨される広さ | 広さのコスト効率 |

|---|---|---|

| 一人暮らし(睡眠専用) | 4.5畳〜6畳 | 非常に高い。6畳あれば最低限の家具と快適な動線が両立する。 |

| 夫婦二人(睡眠専用) | 6畳〜8畳 | 高い。8畳にすることで、ダブルベッドからクイーンサイズへのグレードアップが可能となり、夫婦の睡眠の質が向上する。 |

【コラム】「ミニマム」と「快適」の差を埋めるもの

6畳寝室でダブルベッドを置く場合、サイドテーブルの配置は動線に致命的な影響を与えることがあります。これを避けるためには、奥行きが浅い(20cm程度)の棚板を壁に直接取り付けるか、またはヘッドボードに収納やコンセントが一体化した機能的なベッドを選ぶことで、広さの課題をカバーできます。

2. 「多目的」の機能性寝室

多目的に利用する場合、追加する機能に必要な面積を「寝るため」の面積に正確に加算して考える必要があります。

① 仕事・ワークスペース併設(ホームオフィス併用型)

仕事の作業効率を考えた場合、ベッドエリアと作業エリアは明確に分離することが望ましいです。

| 機能 | 推奨される広さ | 必要な追加面積の根拠 |

|---|---|---|

| デスクワーク | 8畳〜10畳以上 | 作業エリアの確保:デスク(奥行き60cmが標準)と椅子を配置し、椅子を引くためのスペース(最低80cm)が必要です。つまり、作業スペースだけでベッドの長辺に沿って1.4mの奥行きが追加で必要になります。 |

- 8畳の限界: 8畳では、ベッドの足元や壁沿いに幅100cm程度のスリムなデスク(奥行き45cm)を配置できますが、椅子を引くスペースが他の動線を圧迫する可能性が高く、長時間の作業には不向きです。

- 10畳の推奨: 10畳あれば、ベッドとデスクを対角線上に配置するなど、ゾーニングの自由度が高まり、仕事のON/OFFの切り替えが視覚的にも容易になります。10畳は、約3.6m×4.6mの広さであり、ベッドエリア(3.6m×2.0m)とデスクエリア(3.6m×1.6m)を明確に分割することが可能になります。

② 大容量収納・ドレッサー設置(実用性重視型)

| 機能 | 推奨される広さ | 必要な追加面積の根拠 |

|---|---|---|

| 収納+着替え | 8畳以上 | 着替えスペース:ドレッサーやタンスの前には、人が立って服を選んだり着替えたりするための空間として、最低90cmの奥行きが必要です。これは、鏡から人が一歩後ろに下がって全身を見るために必要な距離です。 |

- WICとの兼ね合い: WIC(ウォークインクローゼット)を併設する場合、寝室自体の畳数を少し抑えても、収納スペースを確保できます。例えば、6畳の寝室に2畳のWICを設ける場合、合計8畳分の広さが必要となります。WICは、壁面収納よりも衣類を多く収納できる反面、通路スペースが無駄になりやすいというデメリットもあります。

③ 趣味・リラックススペース併設(セカンドリビング型)

| 機能 | 推奨される広さ | 必要な家具・空間と広さの理由 |

|---|---|---|

| リラックス | 10畳以上 | くつろぎエリア:ソファ(幅180cm程度、奥行き80cm程度)や一人掛けチェア、ローテーブルを配置するための広大な面積が必要です。ソファとローテーブルの周囲には、人が座る・立ち上がるための動線(最低60cm)が必須です。 |

- ゾーニングの明確化: この広さの場合、ベッドとリラックスエリアの間にラグや間仕切り(パーテーション)などを設け、空間の役割を明確に分けることが、心理的なメリハリにつながります。照明計画も、ベッドエリアは低照度、リラックスエリアは読書が可能な中照度と、役割に応じて明確に分けることが重要です。

④ 子供との添い寝・ファミリー寝室

子供の成長段階に応じて、寝室の広さは柔軟に変化する必要があります。特に、将来的な部屋の分割計画を考慮に入れる必要があります。

| 機能 | 推奨される広さ | 必要な家具・空間と広さの理由 |

|---|---|---|

| 乳幼児期(添い寝) | 8畳〜10畳 | ワイドキング(幅200cm以上)、またはシングルベッド2台の連結が一般的です。加えて、ベビーベッド(約70cm×120cm)やオムツ替え用のスペースが必要です。8畳あれば、ベッドとベビーベッド、および50cmの通路を確保できます。 |

| 幼児期以降(3歳〜) | 10畳〜12畳 | 親子間の距離を取り始める時期です。将来的に寝室を子供部屋と親の寝室に2分割する計画がある場合は、壁を設けるための最小限の広さ(6畳+6畳=12畳など)を確保しておく必要があります。12畳は一般的な間取りで約3.6m×5.5m程度の長方形になることが多く、中央に間仕切り壁を設けることで、2部屋に分割する設計に対応可能です。 |

IV. 広さ以外で快適性を高める重要ポイント

畳数が同じでも、家具の配置や内装の工夫により、快適性や心理的な広がりは大きく変わります。これらの要素は、広さの課題をカバーし、睡眠環境を向上させるために不可欠です。

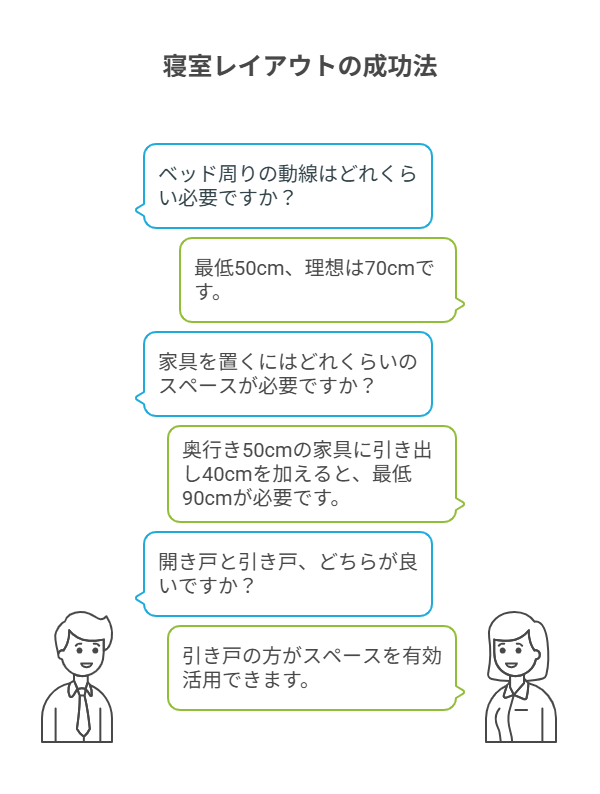

1. 動線の確保と扉の開閉の計画

動線は、日常生活のストレスを左右する最も重要な要素の一つです。

- ベッド周り: 最低50cmは確保してください。理想は60cm以上で、これによりシーツ交換や掃除が楽になります。特にロボット掃除機を使用する場合、ロボットが回転して動けるスペースとして、最低でも70cmの通路幅が推奨されます。

- クローゼットのタイプ別必要面積:

- 開き戸(観音開き): 扉を開けるための面積(通常50cm〜60cm)を動線とは別に確保する必要があります。扉の前に家具を置くことはできません。

- 引き戸(スライド式): 扉を開けるための面積は不要なため、動線を最も効率的に利用できます。狭い寝室では引き戸が強く推奨されます。

- 家具の引き出し: 引き出し式の収納家具の場合、引き出しを完全に開けるための奥行き(例:タンス本体の奥行き50cm+引き出しの長さ40cm=90cm)を、手前の動線に影響しないように考慮する必要があります。

2. ベッドサイズの選び方と配置のコツ

ベッドの配置計画は、部屋の広さの約半分を占めるため、最も慎重に行う必要があります。

| サイズ | 幅(目安) | 夫婦の快適性(一人当たり) |

|---|---|---|

| ダブル | 140cm | 70cm/人(寝返りはギリギリ可能) |

| クイーン | 160cm | 80cm/人(快適性が高い) |

| キング | 180cm | 90cm/人(非常にゆったり) |

- 夫婦の快適性: 日本人の成人一人が快適に寝返りを打つために必要な幅は最低70cmとされています。この基準を満たし、かつ将来の体格変化や寝相の悪さにも対応するためには、クイーン(160cm)以上が推奨されます。

- レイアウトのパターン:

- 壁寄せ配置: 片側を壁に寄せることで、反対側に広い動線(70cm以上)を集中させ、実用性を高めます。掃除やシーツ交換は広い動線側から行うことになります。

- 中央配置: 左右対称に動線を確保する配置は、両側からベッドに入れるため、起床時間が異なる夫婦に適しています。8畳以上の広さがある場合に快適に実現できます。

3. レイアウトの工夫と睡眠の質

ベッドの配置場所は、広さの印象だけでなく、睡眠の質にも影響します。

- 窓からの距離: 窓際にベッドを寄せすぎると、外気温の影響(コールドドラフト現象)を直接受けやすくなります。特に冬場は冷気が伝わり、睡眠の質が低下する可能性があるため、窓から50cm程度離すことが望ましいです。

- エアコンの位置: エアコンの風が寝ている顔や体に直接当たらないように配置することが重要です。風が直接当たると、体温調節が乱れたり、肌が乾燥したりする原因になります。ベッドの位置を検討する際は、エアコンの吹き出し口の方向を考慮し、直接風が当たらないよう調整します。

- 家具の高さ: 背の高い家具(タンスやシェルフ)は、視覚的に圧迫感を生み、部屋を狭く感じさせます。可能な限り、ベッドの高さより低い家具を選ぶことで、視界が開け、広々とした印象を与えることができます。

- ヘッドボードと壁: ヘッドボード(頭側)は、壁に付けて配置するのが最も安定し、安心感を得られます。

4. 照明と配色の効果:睡眠科学に基づくアプローチ

照明と配色は、実際に面積が変わらなくても、部屋の印象を大きく変えることができます。特に照明は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌に直接影響を与えます。

照明(光の環境):メラトニンと照度

- 照度(ルクス)の調整とメラトニン: メラトニンの分泌は、光の刺激によって抑制されます。一般的に、夜間に30ルクス以上の光を浴びると、メラトニンの分泌が抑制され、入眠を妨げるとされています。そのため、就寝前の寝室は、読書に必要な300ルクス程度から、ベッドに入る際には30ルクス以下にすることが推奨されます。

- 色温度(ケルビン)の選択: 快適な睡眠を誘う光は、色温度が低い(オレンジ色がかった)光です。これは2,700K(ケルビン)以下の電球色と呼ばれる光です。特に青い光(ブルーライト、色温度4,000K以上)はメラトニン分泌を強く抑制するため、寝室での利用は極力避けるべきです。

- 間接照明の活用: 天井の主照明(シーリングライト)ではなく、ベッドサイドのフロアライトやテーブルランプなど、視点の低い位置に間接照明を置くことで、影ができ、空間に奥行きが生まれます。これにより、部屋を広く感じさせる効果と、リラックス効果の両方を得ることができます。

配色(視覚的な効果):膨張色と後退色

- 広さを感じさせる壁の色: 白やオフホワイト、淡いグレー、ペールブルーといった膨張色(淡い色)や寒色系の色は、実際よりも壁が遠くにあるように感じさせる効果(後退色)があります。これにより、部屋を広く見せることができます。

- 落ち着きを与える配色: 寝室には、彩度(色の鮮やかさ)の低い色や、トーンの落ち着いた色(例:アースカラー、くすみカラー)を選ぶことが、心地よさに繋がります。刺激の少ない配色は、脳の興奮を抑え、リラックス状態を促します。

5. 狭い寝室でも実現できる収納計画

寝室の広さに限りがある場合、いかに収納スペースを工夫するかが重要です。収納効率を上げることで、実質的な居住スペースを確保できます。

- 高さ方向の活用:

- ロフトベッド: ベッド下をデスクや収納スペースとして利用することで、約2畳分の床面積を節約できます。ただし、天井までの高さ(床から天井までの距離)が240cm未満の場合、圧迫感が強くなる、または設置できない可能性があるため、設置前に高さを確認する必要があります。

- 収納付きベッド: ベッドの引き出しや跳ね上げ式の収納スペースを利用することで、チェストの設置が不要になり、その分の床面積を確保できます。

- 壁面収納やデッドスペースの活用術:

- ウォールシェルフ: 壁に取り付けるタイプのシェルフは、床面積を占有しません。軽い小物や書籍の収納に適しています。

- 収納物の分類: 季節物(使用頻度の低いもの)はベッド下やデッドスペースに、日常衣類(使用頻度の高いもの)はクローゼットや引き戸式の収納に集約するなど、分類に応じて収納場所を最適化することが、使いやすさと部屋の広さにつながります。

- 収納家具の色や素材: 収納家具は、壁紙と同じ系統の淡い色を選ぶか、鏡面仕上げのような光沢のある素材を選ぶことで、部屋に溶け込み、圧迫感を減らす効果があります。

6. 心理的・視覚的な広がりを生むテクニック

実際に部屋のサイズを変えることなく、視覚効果で広く見せる方法です。

- ミラー(鏡)の配置による錯視効果: 鏡は、映り込んだ空間を部屋の奥行きとして認識させる「錯視効果」を生みます。特に、窓の向かい側や、部屋に入ってすぐ目に入る位置に大きな姿見を配置することで、部屋の広さを約1.5倍に感じさせる効果があります。ただし、鏡がベッドを直接映し出す配置は、人によっては落ち着きを妨げると感じる場合があるため、好みが分かれます。

- 家具の素材(透明素材など)の選び方: アクリルやガラスなどの透明な素材を使用したサイドテーブルやチェアは、物理的にはそこに存在しますが、光を透過するため視界を遮らず、部屋全体が広く見えます。

- 床の露出面積を増やすレイアウト: 部屋の中に置く家具の数を減らし、床が見えている面積(露出面積)を最大化することで、部屋は広く見えます。家具を壁に寄せて配置し、部屋の中心部分を広く空けるレイアウトが基本となります。

V. まとめ:理想の寝室を見つけるためのステップ

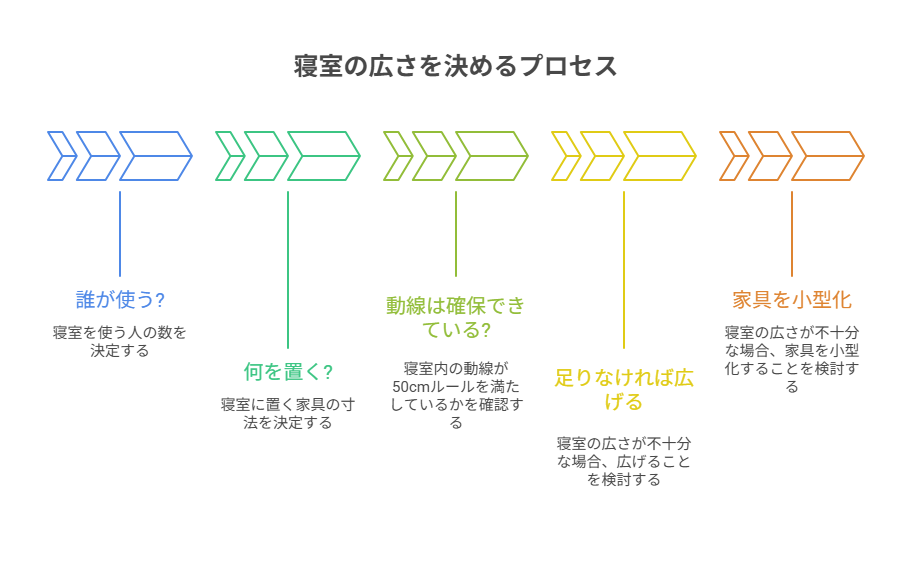

後悔のない寝室の広さを決定するために、以下の3つのステップを順番に、具体的な数値に基づいて実行してください。

1. 【Step 1】誰が、何のために使うのか、目的を明確にする

このステップがすべての計画の基礎となります。以下の質問に具体的な言葉で答えてください。

- 利用者: 一人、夫婦二人、夫婦+子供(年齢も)

- 主な目的: 睡眠のみ、睡眠+仕事(週何時間)、睡眠+収納+着替え、睡眠+リラックス(例:1人掛けソファ設置)

- 時間軸: 何年間、この部屋で生活する予定か(子供が成長し、部屋を分ける予定がある場合は、分割に必要な畳数12畳以上を検討する)

2. 【Step 2】置きたい家具のサイズを測り、レイアウトをシミュレーションする

Step 1で定めた目的を達成するために「絶対に必要な家具」のサイズを把握します。

- 必須家具の寸法リスト: ベッド(幅×長さ)、デスク(幅×奥行き)、チェア(椅子を引くための最低80cmの奥行きも含む)、収納家具(幅×奥行き)など、すべての寸法を書き出します。

- 部屋の寸法図面への配置: 部屋の図面(縮尺されたもの)に、家具の寸法を書き込んだ紙を切り抜き、実際に配置するシミュレーションを行います。これにより、家具の開閉スペースと、動線が確保できるか(特に最低50cm)を確認します。

3. 【Step 3】動線と快適性を最優先に広さを決定する

シミュレーションの結果、動線(最低50cm)が確保できない場合は、広さを優先するか、家具のサイズを縮小するかの選択が必要になります。

- 広さの優先(空間的快適性): 予算や間取りに余裕があれば、動線を確保できる8畳や10畳といった広い畳数を選択します。特に夫婦二人以上で利用する場合、8畳以上は生活の質の向上に直結します。

- 家具のサイズ縮小(経済的合理性): 広さの変更が難しい場合は、ダブルベッドをセミダブルにする、デスクを奥行き45cmのスリムタイプにする、チェストを収納付きベッドに変更するなど、家具を見直すことで、快適な動線を確保できます。

寝室の広さは、一度決めてしまうと変更が非常に困難です。これらのガイドラインと具体的な数値、目的別の判断基準を参考に、皆様が心身ともに休まる理想の寝室空間を実現できるよう願っております。