質感と機能、そして構造を知る:建築家が教える内装材の選び方と設計思想

I. はじめに:内壁が空間に与える影響と心理効果の深層

A. 住宅内で最も身近な要素としての内壁の心理的・物理的役割

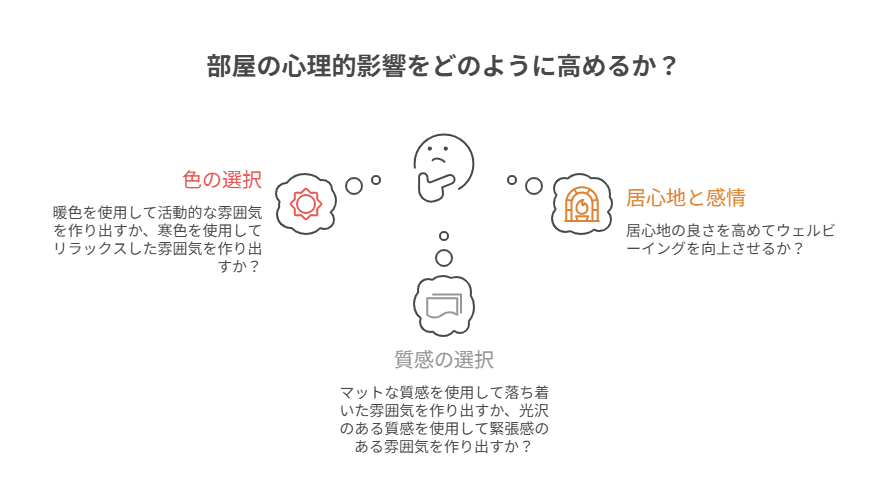

住宅の設計やリフォームにおいて、内壁は単なる「背景」として扱われがちですが、実際には空間の印象、居住者の心理状態、さらには建物の物理的性能を最も大きく左右する要素です。広大な面積を占める内壁は、常に居住者の視覚に入り続けるため、その質感、色、そして光の反射特性は、無意識下の感性に深く作用します。

内壁が果たす役割は以下の三点に集約されます。

- 美的統合: 床や天井、家具といった要素を統合するキャンバスとしての役割です。内壁の素材選び一つで、空間全体がモダン、ミニマル、トラディショナルといった特定のデザイン言語で語られ始めます。特に、天然素材の持つ不均一な表情や手触りは、工業製品では得られない安らぎ(アメニティ)を提供します。

- 心理的安全性: 壁の色温度やテクスチャは、人間の感情に直接影響を与えます。暖色系の壁は安心感や高揚感を促し、寒色系は集中力や鎮静効果をもたらします。また、自然素材の多孔質性がもたらす心地よい湿度環境は、居住者のストレスを軽減し、ウェルビーイングの向上に直接的に貢献します。

- 物理的性能: 内壁は、断熱、防音、調湿、防火といった、建物が持つべき基本的な機能性を担保する最終的なレイヤーです。これらの機能が適切に設計されていないと、結露、カビ、騒音といった居住性の低下に直結します。

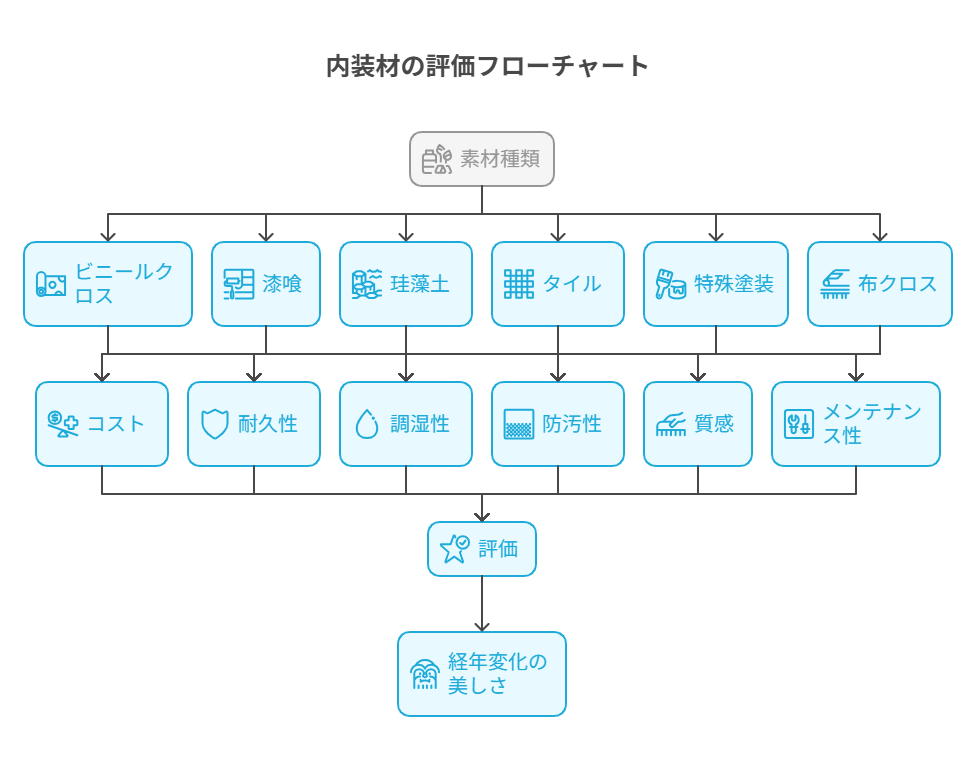

B. ビニールクロスと質感素材の決定的な差

現在、日本の住宅で最も多く使われているビニールクロスは、コストと施工性に優れていますが、その均一な光沢とフラットな表情は、時に空間を単調で無機質なものにしてしまいます。

対して、左官壁や特殊塗装、タイルといった質感素材は、光が当たった際の陰影の深さが全く異なります。この陰影こそが、空間に深みと立体感、そして時間の経過とともに変化する豊かな表情をもたらす源泉です。質感素材は、経年変化(エイジング)が美観として受け入れられるため、長期的に見ても空間価値を保ち続けることが可能です。

II. 空間の質を高める「質感」のある素材の選択と詳細解説

A. 左官壁(漆喰・珪藻土)の技術的深掘り

左官壁は、古来より日本家屋で用いられてきた伝統的な仕上げ材であり、その特性は現代の高性能住宅においても大きな価値を持ちます。

- 漆喰(せっかい)の化学的特性と利点: 主成分は消石灰(水酸化カルシウム Ca(OH)2)です。施工後、空気中の二酸化炭素( CO2) を吸収し、長い時間をかけて炭酸カルシウム (CaCO3) という石灰石と同じ硬い物質に変化します(中性化)。この過程で強度が上がり、耐久性が高まります。

- 抗菌・防カビ性: 強アルカリ性(pH12 以上)のため、カビや細菌が生育しにくい環境を作ります。

- 防火性: 不燃材料であり、万が一の火災時にも有毒ガスを発生させません。

- 施工技法: 職人のコテの種類や押さえ方によって、大津磨き(鏡面仕上げ)、扇仕上げ、掻き落としなど、多種多様なテクスチャを表現できます。

- 珪藻土の多孔質構造と調湿メカニズム: 珪藻土は、海や湖に生息していた珪藻の殻の化石が堆積してできた土です。この殻には無数の微細な孔(細孔)が存在します。

- 驚異的な調湿能力: この細孔が、高い吸放湿性能を生み出します。湿度が高いときには水蒸気を吸着し、乾燥すると放出することで、室内湿度を快適な40%〜60%に保とうと作用します。これは、アトピーや喘息などの健康問題を持つ居住環境において特に重要な機能です。

- 消臭性: 細孔が臭いの分子(アンモニア、アセトアルデヒドなど)を吸着し、軽減する効果も持ちます。

B. 塗装仕上げ(ペイント)の進化と光沢度(グロスレベル)

現代の塗装仕上げは、単なる色付けではなく、質感と光沢度を精密にコントロールする技術です。

- 光沢度の分類と空間への影響: 塗料の光沢度(グロスレベル)は、空間の印象を決定づける重要な要素です。

- フルグロス(高光沢): 鏡のような反射率で、耐久性が最も高い。店舗やハイデザインなモダン空間に適するが、欠陥や凹凸が目立ちやすい。

- エッグシェル(半光沢): わずかに光沢があり、汚れに強くメンテナンスが容易。住宅のダイニングやキッチン周りで最も一般的。

- マット(艶消し): 光沢がほとんどなく、光を均一に拡散するため、テクスチャや色そのものを最も美しく見せる。深みと落ち着きのある高級感を演出できるが、汚れが付きやすい。

- 特殊塗装技法: ベネチアン漆喰やモルタル風塗装など、塗料に特殊な骨材(砂、微細な石)を混ぜたり、複数の色を重ね塗りしたりすることで、天然石やコンクリートのような重厚感を低コストで再現します。これらの技法は、熟練した職人の手捌きに依存するため、職人選びが仕上がりの品質を左右します。

C. タイル・石材の選定と張りパターン

タイルや石材は、空間に冷たく硬質な「重み」と「緊張感」をもたらし、耐久性とメンテナンス性に優れています。

- タイルの種類:

- 磁器質タイル: 吸水率1%以下。最も硬く、耐久性に優れ、水回りに最適。

- せっ器質タイル: 吸水率5%以下。磁器質と陶器質の中間で、内外装に広く利用される。

- 陶器質タイル: 吸水率22%以下。柔らかく加工しやすいが、内装専用。色やデザインが豊富。

- 張りパターンが持つデザイン効果: タイルの配置方法(張りパターン)は、壁面の視覚効果を大きく変えます。

- 芋目地(いもめじ): タイルが縦横に揃った最もシンプルなパターン。モダンでシャープな印象。

- 馬踏み目地(うまふみめじ): 交互に半マスずらして貼るパターン(レンガ積み)。温かみがあり、クラシックな印象。

- ヘリンボーン: 斜めにV字型に組み合わせるパターン。視覚的な動きを生み出し、空間にリズムと高級感をもたらします。

| パターン名 | 視覚効果 | 適した空間 |

|---|---|---|

| 芋目地 | シャープ、均整感 | ミニマル、モダン |

| 馬踏み目地 | 安定感、温かみ | ナチュラル、トラディショナル |

| ヘリンボーン | 動的、リッチ | アクセントウォール、高級リビング |

D. 質感素材選定の3つのチェックポイント

素材の選定において、カタログやウェブサイトの情報だけでなく、以下の3点を実物サンプルで確認することが不可欠です。

- 光の反射率と陰影(シェーディング)の検証: サンプルを窓際(自然光)と、実際に設置する場所の照明下(人工光)の両方で確認します。特にウォールウォッシャー照明を使用する場合、わずかな凹凸が強烈な陰影を生むため、照明器具を当てて立体感をチェックします。

- 色相の安定性(カラーシフト): 同じ素材でも、ロットによって色味が微妙に異なる場合があります。また、天然素材は紫外線による変色(退色または深色)が生じるため、経年変化の予測サンプルを確認し、エイジングを許容できるか判断します。

- 触覚的テクスチャと安全性: 特に子供や高齢者が触れる可能性のある壁面では、表面のザラつきや硬さが安全基準を満たしているか確認します。例えば、石材のエッジ(角)は、安全のために丸みを持たせる面取り加工を検討する必要があります。

III. 内壁の基本構造と下地:隠れたる機能の最適化

A. 下地材のグレードと構造的要求事項

内壁の仕上げ材の下には、主に石膏ボード(JIS A 6901)が使用されます。単なる「ボード」ではなく、それぞれに機能と法的な要求があります。

- 一般石膏ボード(GB-R): 最も汎用的なボード。厚さは主に 9.5mm、12.5mm。

- 強化石膏ボード(GB-F): 防火性能を高めたボード。火災時の崩壊を防ぎ、避難時間を確保する役割を担います。

- 構造用合板 (OSB/CLT): 木造軸組工法において、耐震壁として機能する壁には、石膏ボードの代わりに、またはその下に構造用合板(9mm以上)が使用されます。これは仕上げ材の選定に先立ち、建築基準法上の壁量計算に基づき決定されます。

B. 荷重に対する下地補強の具体的な施工手順と規格

石膏ボードの耐荷重は非常に低いため、壁掛けテレビ、大型棚、手すりなどの重荷重がかかる部分には、必ず下地補強(裏打ち材)が必要です。

- 補強材の選定: 9mm厚以上の構造用合板(またはラーチ合板)を使用します。

- 施工範囲: 荷重を受ける器具の設置面積よりも、上下左右に10cm以上大きく合板を入れます。将来的なレイアウト変更の可能性が高いテレビ背面などは、壁一面に補強材を入れるのが最善策です。

- ビスピッチ(ビスの間隔): 補強材は、間柱や軽量鉄骨に、縦横 150mm以下のピッチで確実にビス留めし、面剛性を確保します。

重要: 下地補強は、電気配線(コンセント、照明スイッチ、LANケーブルなど)の位置が確定する前に、構造体と一体化させる必要があります。このタイミングを逃すと、後から設置するために壁を開口し、補修する必要が生じます。

C. 軽鉄下地(LGS)と木下地:非構造壁の選択

- 木下地: 木材の調湿性により、壁内の湿気変動に強いですが、収縮によるひび割れ(クラック)のリスクがあります。

- 軽鉄下地(LGS): 軽量鉄骨は狂いがなく、高い施工精度を確保できますが、剛性が高すぎるため、地震や建物の変形に対して追従できず、石膏ボードのジョイント部分に応力が集中し、クラックが生じるリスクがあります。このため、ジョイント部分のパテ処理とテーピングには、高い技術が求められます。

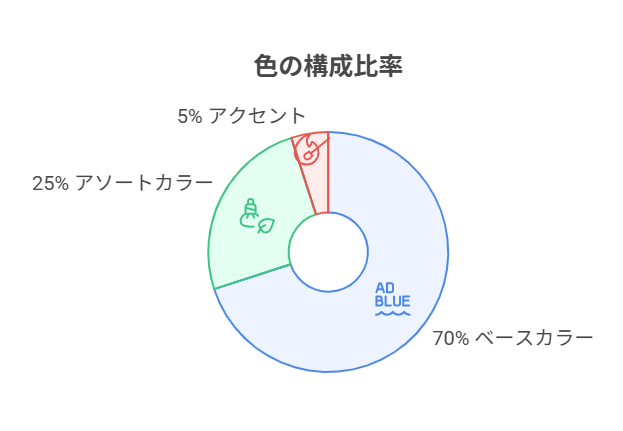

IV. 総合的な空間デザインの視点と法則:視覚効果の操作

A. 床・天井・壁の光沢度と反射率の連動性

優れたインテリアデザインは、素材の「色」だけでなく、「光沢度」と「反射率」の微妙な違いを利用して、空間の印象を操作します。

- 空間の拡大・収縮効果:

- 膨張色(白・明度の高い色): 面積を広く、天井を高く見せる効果があります。内壁全体を明るく、光沢度の低い仕上げにすることで、空間の境界が曖昧になり、開放感が生まれます。

- 収縮色(黒・明度の低い色): 面積を狭く、天井を低く見せる効果があります。落ち着きや重厚感を出す寝室や書斎に適しています。

- 床と壁のコントラスト:

- 壁明・床暗: 視覚的な安定感があり、一般的なリビングで採用されます。

- 壁明・床明: 空間が広く、軽快でモダンな印象になりますが、やや落ち着きに欠ける場合があります。

B. 視覚的錯覚を用いた空間の操作技術

内壁の色と質感は、錯覚を利用して空間の体積を操作する道具となります。

- 後退色と前進色: 青や緑といった寒色系は、実際よりも遠くにあるように感じさせる「後退色」の効果があります。一方、赤やオレンジなどの暖色系は、実際よりも近くにあるように感じさせる「前進色」の効果があります。狭い部屋を広く見せたい場合は、壁の一面を寒色のマットな仕上げにすることで、奥行き感を強調できます。

- 水平ラインの強調: 幅広の羽目板やボーダー柄の壁紙を使用することで、視線が水平方向に誘導され、部屋の幅が広く感じられます。逆に、縦のラインを強調するデザインは、天井を高く見せる効果があります。

C. 照明計画と質感の相乗効果:グレアとルーメン

照明は、内壁の質感を活かすための「仕上げ材」と言えます。

- ウォールウォッシャー照明の設計: 凹凸のある質感素材(左官、タイル)を照らす際、ダウンライトやスポットライトを壁から適切な距離(一般に壁厚の 1/3 程度)離して設置することで、光が壁をなめるように流れ、深い陰影を強調できます。光を壁に対して平行に当てることで、質感が最大限に引き立ちます。

- グレア(眩しさ)の抑制: 光沢度の高い壁材は、照明の反射によって強いグレアを生じ、居住者に不快感を与えることがあります。マットな仕上げの塗料や壁材は、光を拡散し、グレアを抑制するため、長時間過ごすリビングや書斎に適しています。

- 照度(ルーメン)と色温度(ケルビン)の調整:

- 色温度: リビング(リラックス)は 2700K~ 3000K の暖色系、キッチンや書斎(集中)は3500K ~4000Kの白色系が推奨されます。

- 照度: 壁の色が暗いほど、必要な光量(ルーメン)は増加します。濃色の壁面を選んだ場合は、照明器具の総ルーメン値を再計算する必要があります。

V. 内壁に求められる機能性の付加:高性能化の追求

A. 断熱機能の最適化と熱橋(ヒートブリッジ)対策

断熱性能は、内壁材の背後にある断熱層によって決まります。省エネルギー性能(Ua値)を達成するためには、壁の断熱性能(R値)の向上が不可欠です。

- 熱橋の発生メカニズムと対処法: 熱橋は、柱や間柱、窓のサッシなど、断熱材が途切れる部分で発生し、その部分だけ熱の移動が激しくなる現象です。冬場、室内の水蒸気がこの冷たい部分で凝結し、表面結露を引き起こします。

- 対処法: 外断熱工法の採用や、熱伝導率の低い木材などの断熱材を柱の外側に付加する付加断熱、または熱橋部分に断熱性の高い部材(例:樹脂サッシ)を使用することで、このリスクを最小限に抑えます。

- 防湿層と気密層の絶対的な分離: 防湿シートは、断熱材の室内側(暖かい側)に、隙間なく施工することが法律的にも推奨されています。このシートにわずかな破れや隙間があると、湿気が壁内部に入り込み、断熱材や構造材で内部結露を引き起こし、カビや構造材の腐朽の原因となります。

B. 防音機能:質量則からの脱却と共振対策

内壁の防音性能(D値)を高めるには、「質量則」と「共振」のメカニズムを理解する必要があります。

- 質量則の限界: 音を遮るには壁の質量を重くするのが基本ですが、住宅では壁の厚さや重さに限界があります。そこで、遮音性能を高めるために二重壁構造(空気層)が採用されます。

- 防振材と共振周波数の調整: 二重壁のボードを直接構造体に固定すると、振動が伝わってしまい、防音効果が低下します。そこで、ボードを構造体から浮かすための防振吊り金具や防振ゴムを使用し、壁の共振周波数を人間の可聴域外にずらすことで、特に低音域の遮音性能を向上させます。

- 吸音材の活用: グラスウールやロックウールを壁内の空気層に充填することで、音のエネルギーを吸収し、二重壁内で音が反響して遮音効果を打ち消す現象(コインシデンス効果)を抑制できます。

C. 空気質改善:シックハウス対策とVOC(揮発性有機化合物)の管理

内壁材は、居住者の健康に直結する室内空気質に最も影響を与えます。

- ホルムアルデヒド対策(F☆☆☆☆等級): 建築基準法により、内装材はホルムアルデヒド放散量によってランク付けされています。最高等級であるF☆☆☆☆(エフフォースター)は、使用面積の制限がなく、シックハウス症候群の原因物質を極めて低く抑えることができます。

- 内壁材によるVOC吸着: 珪藻土、漆喰、ゼオライトを配合した機能性壁材は、タバコや家具から放散されるVOCや生活臭を吸着・分解する能力を持っています。これらの素材は、常に室内空気の「フィルター」として機能し、換気設備と連携することで、よりクリーンな室内環境を維持します。

- 自然素材の選択: 天然の木材、布クロス、紙クロスなど、化学物質を含まない素材を選ぶことは、VOCの発生源そのものを断つ最も確実な方法です。

VI. まとめ:設計段階で意識すべきことの再確認

内壁の計画は、単なる美観だけでなく、建物の性能と居住者の健康を左右する、複雑なエンジニアリングとデザインの融合です。

設計段階で必須の連携事項:

- 初期段階での下地計画: 壁掛け設備(テレビ、棚、手すり)の位置を確定し、必要な下地補強を構造計算と同時に行う。

- 電気配線との統合: コンセント、スイッチ、LANポートの位置を、アクセントウォールや家具の配置と正確に合わせる。特にタイルや石材の壁では、後からの開口は非常に困難です。

- 照明と質感の検証: 採用する内壁材に対し、ウォールウォッシャー照明などを実際に当てて、陰影や光沢度が意図した通りかを確認する。

あなただけの理想の住まいを実現するために、この記事で得た専門的な知識を活かし、設計者や施工者と密に連携を取りながら、機能性と美観を両立させた最適な内壁デザインを選んでください。

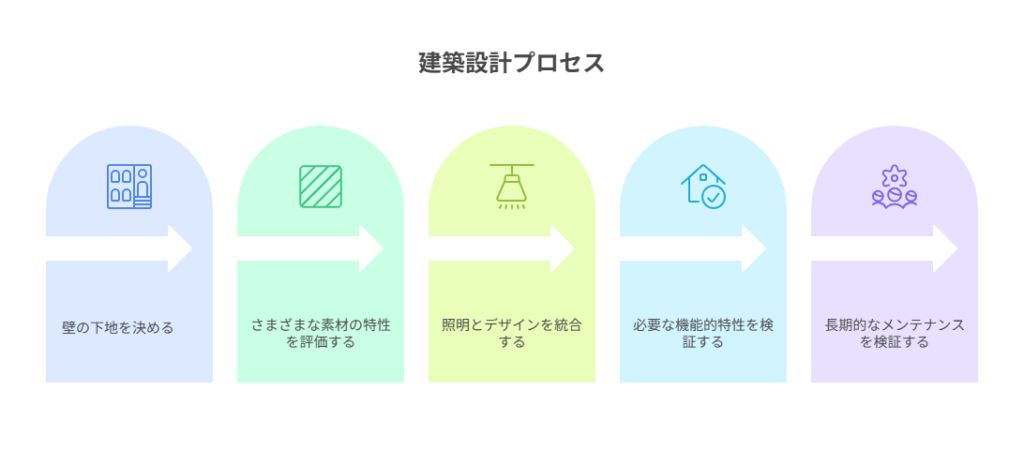

VII. 失敗しないための実践的チェックリストとフロー

内壁の設計は、一度決定し施工に入ると変更が極めて困難になります。以下のチェックリストとフローを用いて、設計プロセスを管理しましょう。

A. 施主が確認すべきサンプル検証フロー

| ステップ | 確認事項 | 失敗を防ぐためのポイント |

|---|---|---|

| Step 1. 質感の確認 | サンプルを窓際(自然光)と夜間(人工光)で観察。 | 昼夜で色相が変化しないか、陰影が強すぎないかを確認。 |

| Step 2. 面積効果の予測 | サンプルを壁に貼り付け、少し離れて観察。 | 小さなサンプルでは色が濃く見えがち。実際の広い面積での膨張色・収縮色効果を考慮する。 |

| Step 3. 触覚と安全性 | 実際に手で触り、質感を確認。 | 小さな子供がいる場合、表面がザラザラしていないか、掃除しやすいかを確認。 |

| Step 4. 継ぎ目・ジョイントの確認 | クロスの場合は柄の合わせ方、左官の場合はコテの継ぎ目、タイルの場合は目地の幅と色を具体的に指示。 | ジョイントの施工精度が低いと、光が当たった際に線状に目立ってしまう。 |

B. 施工業者への質問リスト(品質担保)

| 項目 | 質問内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 下地補強 | 「下地補強に使用する合板の厚さとビスピッチは?」 | 適切な強度(面剛性)が確保されているか確認。 |

| パテ処理 | 「塗装や左官の下地処理で、パテは何回行うか?」 | 均一な平滑性を確保するため、通常2〜3回以上のパテ処理が必要。 |

| 防湿層 | 「外壁面の防湿シートの連続性はどのように確保するか?」 | 内部結露とカビの発生リスクを最小限に抑える。 |

| 職人 | 「特殊な仕上げ(左官・特殊塗装)は、経験豊富な専属職人が担当するか?」 | 仕上がりの品質は職人の技術に大きく依存するため、実績の確認。 |

C. 長期的なメンテナンスと保証の確認

- 補修材の保管: 内壁材(特にクロス、塗料、タイル)は、将来的な補修に備えて、予備の材料を一定量(例:塗料は 1L缶、クロスは 1m程度)保管してもらうように依頼します。ロットの違いによる色のズレを防ぐためです。

- メンテナンス手順書の取得: 漆喰や珪藻土など水拭きができない素材については、汚れが付着した場合の正しい清掃方法(例:消しゴムで削る、薄めた中性洗剤を少量使うなど)が記載されたメンテナンス手順書を施工者から必ず受け取ります。

- 保証期間: 内壁仕上げの保証期間(例:クロスの剥がれ、左官のひび割れ)が何年間に設定されているか、契約書で明確に確認します。特に構造的な動きに起因するひび割れは、保証対象となる場合があります。

D. 内壁デザインを成功に導くための最終提言

内壁は、あなたの住まいの「顔」です。素材、色、機能のすべてが調和したとき、住宅は単なる建物から、あなたの個性と快適性を具現化した「器」へと進化します。設計初期の徹底的な検討と、専門的な知識に基づく適切な指示こそが、この進化を成功させる鍵となります。