〜 物質的な尺度を超えた、五感に響く上質な住まいづくりを考える 〜

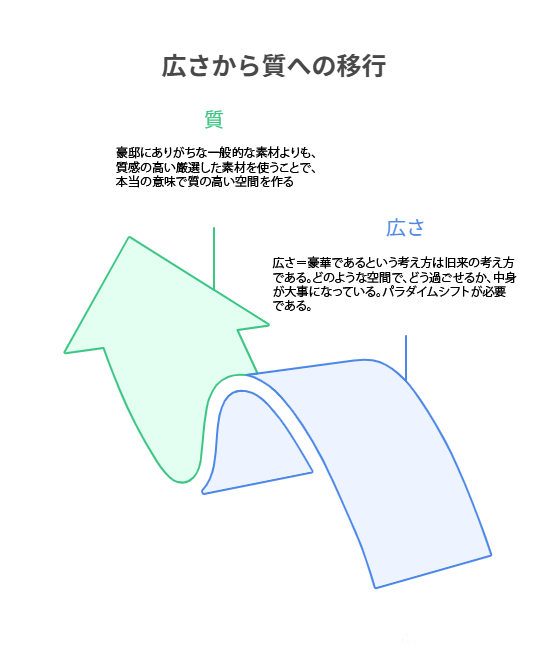

I. 導入:豪邸の概念を「量」から「質」へ再定義する

1. 一般的な「豪邸」のイメージと限界の認識

私たちが「豪邸」という言葉を聞いたとき、多くの人がまず頭に浮かべるのは、その建物の物理的な大きさや、最新の設備が満載された豪華な内装でしょう。日本のメディアやインターネット上の情報源を見ても、注目を集めるのは、映画鑑賞用のホームシアター、複数の高級車を格納できるインナーガレージ、あるいはプロ仕様のアイランドキッチンといった、機能的かつ物質的な充足を提供する要素ばかりです。

確かに、物理的な広さ、つまりスケールが大きいことは、生活における様々な場面でゆとりを生み出します。例えば、来客時の対応がスムーズになったり、趣味のための専用スペースを確保できたりといったメリットは否定できません。しかし、ここで一度立ち止まって考える必要があります。本当に広大な空間と高価な設備さえあれば、「豊かな暮らし」が保証されるのでしょうか。

これまでの事例を多数見てきた経験から言えるのは、莫大な費用を投じて完成したにもかかわらず、住む人にとって心地よさが感じられず、どこか冷たい印象を与えてしまう住宅も少なくないということです。これは、空間の設計が、住む人のパーソナリティや生活の機微を深く考慮せずに、単に「豪華な要素」を表面上に取り繕った結果、いわば「見かけ倒しの豪華さ」に終わってしまっているからです。このような住まいは、外部の人間に対しては一時的な威厳を示すかもしれませんが、居住者自身の精神的な満足度や日々の快適性にはほとんど貢献しません。つまり、従来の豪邸の概念には、「量的な豪華さ」が「質的な豊かさ」に結びつかないという構造的な限界が存在しているのです。

2. 真に豊かな空間とは何か:哲学の確立

本記事で提案し、深く掘り下げていく「真に豊かな空間」の豪邸設計哲学は、この従来の、物質的な尺度に偏った概念からの脱却を促します。真の豊かさとは、単なる財力によって得られるものではありません。それは、日々の生活の中で五感すべてに作用し、精神的な満足感をもたらす要素の集積から生まれます。設計者が時間と確固たる哲学を基に練り上げた、居住者が得る生活体験の質によって測るべきだと私たちは考えます。

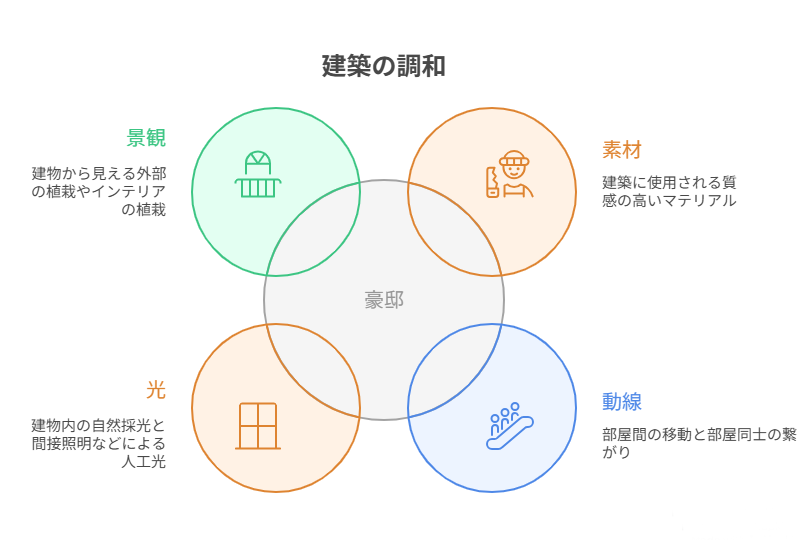

具体的には、以下の要素が密接に絡み合って空間の質を極限まで高めます。

- 質感の高い素材の選択と使用:大量生産品ではない、自然素材や職人の技術が詰まった素材を使うこと。

- 光と影の入念な設計:単に明るくするのではなく、光が素材に落とす影の濃淡を計算すること。

- 季節の移ろいを取り込む工夫:自然との調和を意識し、時間や季節の変化を室内から感じられるようにすること。

- 居住者の審美眼の表現:美術品や外構の植栽計画を通じて、住む人の個性や美意識を明確に反映させること。

私たちがここで目指すのは、単に社会的地位や財力の象徴としての豪邸ではありません。私たちが追求するのは、居住者がその空間で過ごす時間が、内省的で、感動的で、そして何よりも心地よいと感じられるような住まいです。

この哲学に基づき、本記事では「広さ(スケール)」という数値的な基準を超え、「質(クオリティ)」を追求し、日々の生活を豊かにするための四つの根幹となる設計哲学を、具体的かつ詳細な視点から解説していきます。これらの哲学は独立しているのではなく、相互に作用し合うことで、初めて真の豊かな空間を生み出すのです。

II. 哲学1:素材選定とテクスチャーの徹底的な設計

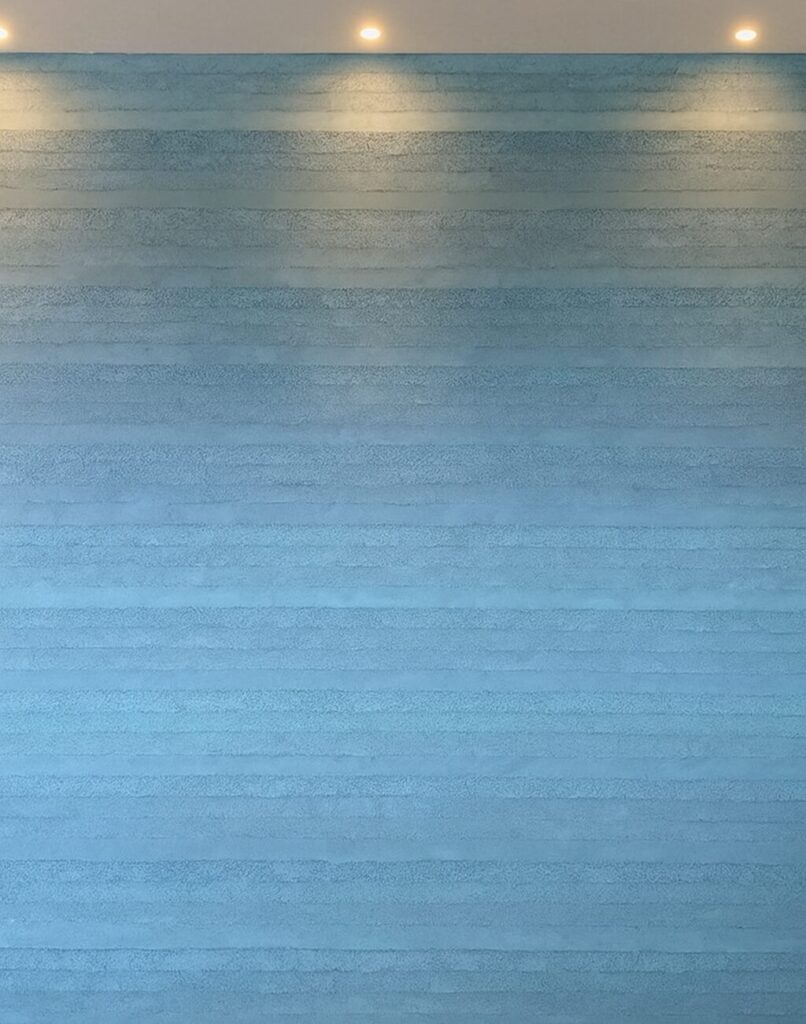

空間の質を決める要因は、そこに実際に使用されている素材そのものが持つ特性にあります。素材が持つ歴史的な背景、触れた時の感触、そして光を反射したり吸収したりする特性——これらの要素の緻密な組み合わせが、心地よく、深みのある空間の雰囲気を作り上げます。

1. 職人の手仕事(クラフツマンシップ)が宿る素材を選ぶ

真に豊かな空間を実現するためには、均質で画一的な大量生産の工業製品だけでは不十分です。求められるのは、機械的な精度に基づく美しさではなく、職人の手作業の痕跡が明確に残る素材を採用するという、設計における明確な哲学です。これを私たちは「クラフツマンシップ」の尊重と呼んでいます。

例えば、壁や床にどのような素材を選ぶかという決定は、空間全体の雰囲気や住まいの精神的な基盤を大きく左右します。

- 左官仕上げの採用:一般的なビニールクロスや塗装仕上げではなく、土や漆喰を用いた左官仕上げは、空間に独特の深みを与えます。鏝(こて)を動かす職人の動作一つ一つが、壁面に微細な紋様や揺らぎとなって残り、光を受けた時に豊かな陰影の表情を生み出します。熟練の左官職人が仕上げた壁面は、まるで生きているかのような繊細で力強いテクスチャーを持ち、住まいに唯一無二の個性をもたらします。さらに、左官の技術は多岐にわたり、仕上げの表情も多彩で、様々な表現やコンセプトを具体化することができます。これは、住む人の個性やコンセプトを表現するために、非常に有効な手法です。

- 手加工された金属と木材のディテール:ドアノブ、階段の手摺り、そして造り付けの家具といった細部に至るまで、手打ちの真鍮や鉄、あるいは手斧で加工された木材を意図的に用いることが重要です。これらの素材は、触れるたびに人間の温もりや素材本来の力を直感的に伝え、居住者との間に有機的な関係性を築きます。特にドアノブは、住人が一日に何度も触れる部分であり、特注のデザインとすることで、空間における触覚的な体験を極限まで高め、世界で一つの空間を作り出すことを助長させます。

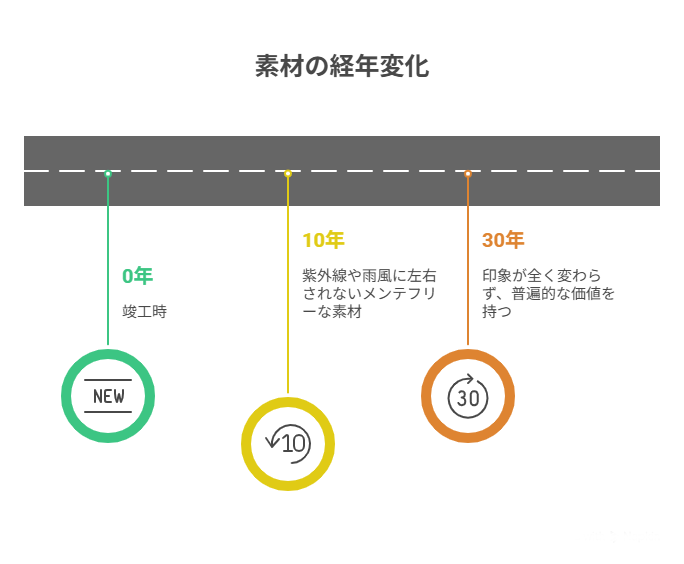

この哲学の核心は、採用した素材の「完成」を住宅の引き渡しが完了した時点ではなく、居住者がその空間で実際に生活し、時間を積み重ねていく未来に設定することにあります。手仕事の素材は、時間の経過に伴って錆びたり、色が変わったり、摩耗したりしますが、これらの経年変化を単なる劣化ではなく「美しさ」として享受し、住まいの歴史や家族の物語として受け入れる価値観が求められます。

2. 空間の機能に応じたテクスチャーマップの緻密な提案

単に希少であったり、市場価格が高価であったりする素材を無秩序に使うだけでは、空間は逆に単調で退屈なものになりがちです。空間の質を真に高めるためには、それぞれの空間が持つ機能と、そこで居住者が期待する心理状態を考慮し、素材の質感(テクスチャー)を意図的に対比させる「テクスチャーマップ」を作成することが不可欠です。

この手法では、空間を「静」と「動」という二つの大きなカテゴリーにゾーニングし、それぞれに相応しいテクスチャーを割り当てていきます。(参考要素4)これにより、居住者はわずかな移動でも「まったく雰囲気の異なる空間」へと心理的に切り替わる体験を得ることができます。

| 空間のタイプ | 機能と求められる雰囲気 | 推奨されるテクスチャーと素材例 | 詳細な心理的効果と配慮事項 |

|---|---|---|---|

| 【静の空間】 | 休息、集中、内省(書斎、寝室、瞑想室、茶室) | マットで繊細な質感。和紙、目の細かい突き板、珪藻土、柔らかな織物。光を吸収し、落ち着きと静寂を強調します。 | 外部からの刺激を遮断し、内面に向かう集中力を高めます。素材の反射率を低く抑え、目の疲労を防ぎ、深い休息を促す設計が必要です。音の吸収性も重要です。 |

| 【動の空間】 | 社交、活動、もてなし(LDK、玄関ホール、ダイニング、ゲストルーム) | 品のある質感。質感の高い日本産の石材(竜山石、稲田石など)、粗目の左官、古木、レザー。空間のエネルギーと存在感を強調します。 | 人との会話や活動的な行動を促すための適度な緊張感と華やかさを持たせます。光の反射を計算に入れ、素材の持つ力強さをゲストに印象づける効果を狙います。 |

例えば、玄関ホールで視覚的にも触覚的にも力強い石材のテクスチャー(動の空間)に圧倒された後、プライベートな書斎(静の空間)に入ると、一転してマットな和紙の壁面と緻密な木材の床に包まれるような感覚を得ます。この意図的なコントラストこそが、日常の空間体験に深みとメリハリを生み出し、心理的な満足度を向上させるのです。

3. 地域資源と結びついた「土着性」の深い強調

真の豪邸は、単なる機能の集合体ではなく、それが建つ土地との強い結びつきを持つべきです。特に、自然豊かな景観のよい場所に建てる場合、その土地で産出される石材や木材、あるいは地域に根ざした伝統的な工法を積極的に取り入れることで、住まいをその景観の一部として成立させる「土着性」の概念を確立させることが重要です。

この「土着性」の追求は、単なる材料の地産地消以上の意味を持ちます。それは、その地域の歴史、文化、そして気候風土に対する深い敬意の表明でもあります。

- 地域材の積極的な利用とその物語性:例えば、京都ならば京瓦や京土、沖縄ならば琉球石灰岩、東北地方ならばブナ材や秋田杉といったように、地域特有の資源を使うことで、職人による手仕事の痕跡が、その地域の伝統工芸の系譜と結びつき、住まいに深い文化的背景と固有の物語を与えます。これは、世界中どこからでも輸入できる画一的な大理石を並べるだけでは絶対に得られない、唯一無二の、精神的な豊かさとなります。

- 温熱環境と素材の関係:地域の素材は、その地域の気候に対して最適な耐久性や断熱・調湿性能を持っている場合が多いです。地元の木材や土壁は、その土地の湿度の変化に自然に対応し、居住空間を快適に保つ役割を果たします。このように、地域資源は美的な要素だけでなく、機能的にも住まいの根幹を支えるのです。

- 素材の選定プロセスと設計者の役割:設計者は、単にカタログから素材を選ぶのではなく、実際に産地や工房に足を運び、職人や生産者と直接対話するプロセスを踏むことが不可欠です。この対話を通じて、素材の持つ可能性や限界、そして最適な加工方法を理解し、その素材の「声」を建築に反映させることができます。このプロセス自体が、住まいづくりの価値を大きく高めるのです。

III. 哲学2:移動を体験に変える間取りのシークエンス設計

間取りの設計において、各部屋の機能や配置を決定することと同様に、あるいはそれ以上に重要なのが、それらの部屋と部屋を繋ぐ「移動の質」です。豪邸の設計では、この移動空間を単なる効率的な通路としてではなく、五感に強く訴えかけ、居住者の心理状態を意図的に変化させる「体験(シークエンス)」として緻密に設計します。

1. 空間ごとの固有の素材感と雰囲気の意図的な変化

前の章で詳述した通り、各空間が明確に異なる素材感とテクスチャーを持つことで、居住者はごくわずかな距離を移動するだけでも、雰囲気が一変する心理的な変化を覚えます。この感覚の変化は、日々の生活に意識的なメリハリと、空間に対する新鮮な発見をもたらします。

設計者は、この心理的な変化の度合いを意図的にコントロールします。

- 床材の緻密な切り替え計画:外部に近い土間(石材)から、中間領域である廊下(木材)、そして最もプライベートな寝室(柔らかなカーペット)へと、床材を段階的に切り替えることは、足裏から伝わる触覚的な感覚を意図的に変化させ、次に足を踏み入れる空間への期待感を高めます。この素材の切り替えは、空間の用途が変わるというサインを、視覚だけでなく触覚を通じて居住者に伝達する役割を果たします。

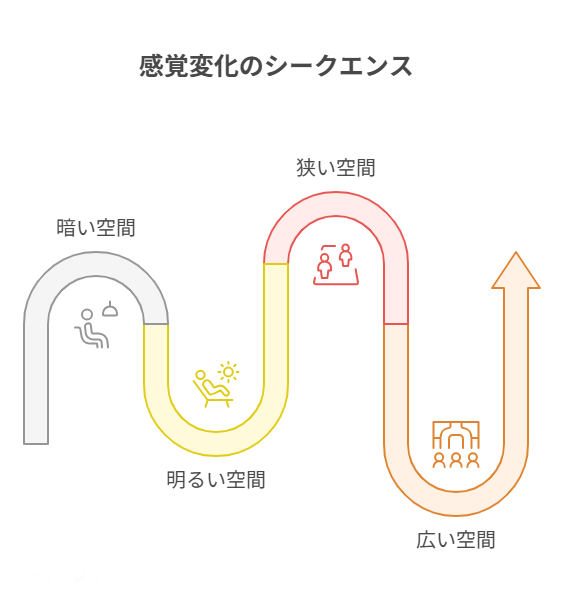

- 天井高と幅の劇的な操作:間取り設計において、通路や廊下を意図的に幅が狭く、天井高を低く抑えた空間(心理的な抑圧感)として設計し、その空間を抜けた瞬間に、天井高を極端に上げた広大なリビング(強烈な開放感)を配置するという手法は極めて有効です。この空間の体積差によるコントラストは、居住者に感動的なほどの空間的な広がりを体感させます。

- 開口部の設計による視覚的な操作:空間を物理的に広く見せるためのテクニックとして、窓の下端を通常の高さよりも低く設定したり、窓の大きさや形状を調整したりすることで、外の景色やランドスケープ(庭園)をまるで一枚の絵画のように効果的に室内へと取り込みます。これにより、内部空間と外部空間の境界を曖昧にし、視覚的な広がりを最大限に引き出すことができます。

2. 「回遊性」と「動線シークエンス」の徹底設計

真に豊かな暮らしの空間は、居住者に対して、生活におけるあらゆる行動において「選ぶ自由」を与えます。この自由度と効率性を両立させるために実現するのが、回遊性(サーキュレーション)のある間取りと、それに伴う計算された動線シークエンスの設計です。

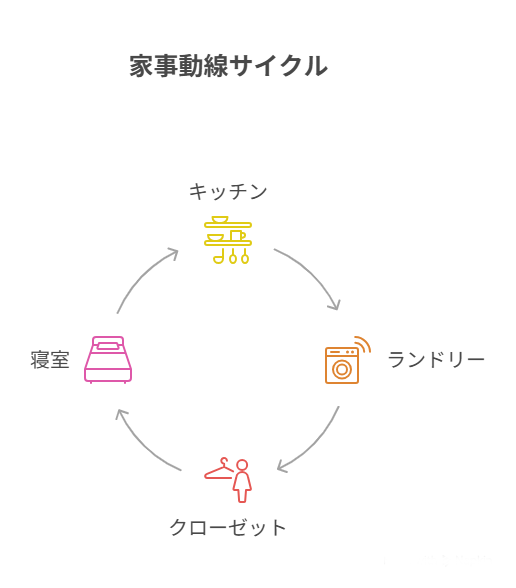

- 回遊性の多層的なメリット:廊下を行き止まりのない円環状にすることで、例えばキッチンから洗濯を行うランドリールーム、さらに衣服を収納するファミリークローゼットを経て寝室へ戻る、といった家事動線を極めてスムーズに周回できるように設計します。これは単に家事効率を向上させるだけでなく、居住者がその日の気分や、特定の目的に応じて、最短距離の動線ではなく「窓外の景色や、素材の変化を楽しむことができる回り道」を意図的に選択できる、精神的な自由度を生み出します。

- 光を軸とした動線シークエンス:動線の設計では、光の強さや方向を操作することが重要です。玄関(外部)からメイン空間(リビング)へ至るまでの流れを、以下のような段階的な「光のシークエンス」として設計します。

- 導入(Genkan):外部からの光を意図的に抑え、天井を低くすることで、空間的な緊張感と外部から内部への境界意識を強く強調します。

- 変遷(Gallery Walk):プライベート空間へのアプローチを兼ねた「ギャラリーウォーク」と呼ばれる通路を設計します。ここには、計算された間接照明と、居住者のコレクションであるアート作品を配置します。ここでは、光と影の繊細なグラデーションと、素材の連続性を通じて、外部での活動で高まった心を落ち着かせるための視覚的な静寂を演出します。

- 到達(LDK):ギャラリーウォークを抜けた瞬間に、天井高が一気に上昇し、最大開口部(窓)から圧倒的な景観が視界全体に飛び込んでくる、まさにクライマックスを演出します。この光の解放感は、到達した空間の価値を最大化します。

この一連の移動の流れは、あたかも入念に構成された音楽の楽章のように設計され、居住者は移動するその瞬間ごとに、空間から何らかの新しいメッセージを受け取り、日々の生活に新鮮な感動と喜びを覚えるのです。

3. 動線設計におけるプライバシーとセキュリティの確保

豪邸の動線設計においては、回遊性や効率性と同じくらい、プライバシーとセキュリティの確保が極めて重要になります。

- スタッフ動線と居住者動線の完全分離:日常の家事やメンテナンスを行うスタッフの動線と、居住者自身やゲストが利用する動線を完全に物理的、あるいは視覚的に分離させます。これにより、居住者はスタッフの活動を意識することなく、プライベートな時間を過ごすことができます。例えば、裏口やサービスヤード、食品庫(パントリー)へのアクセスは、メインの玄関や廊下とは完全に別経路とし、居住空間の中心部を通らないように設計します。

- 視線の制御(アイ・コントロール):窓や開口部の設計では、外部からの視線(特に隣接する建物や道路からの視線)を完全に遮断しつつ、内部からは光や景観を楽しめるように、配置や高さをミリ単位で調整します。中庭(コートヤード)の設計も、この視線の制御のための重要な手法です。高い壁やルーバー、植栽を効果的に利用し、外部からの干渉を排した内向的で安全な自然空間を確保します。

- 空間の「結界」の意識的な設定:豪邸では、家族の生活の中心となる空間と、ゲストを迎え入れる空間との間に、明確な心理的な区切りや「結界」を設ける必要があります。これは、単に扉を設けるだけでなく、床材の変更、天井高の操作、あるいは特定の美術品を配置した小空間(ニッチ)を挟むことで、次の空間に進む前に一度立ち止まり、意識を切り替えるための緩衝帯として機能させます。

IV. 哲学3:光と影を操作するデザイン(陰翳礼賛の現代的解釈)

豪邸における照明計画は、単に「空間全体を均一に明るくする」という基本的な機能を満たすためのものではありません。ここでは、光を精密に制御し、意図的に影を設計するという「陰翳礼賛」の深い美意識こそが、素材の質感を最大限に引き出し、空間に深みと豊かな感情を与える設計哲学の核となります。

1. 光の「量」よりも「質」を重視し、影を設計する

日本の伝統的な建築美意識である「陰翳礼賛(いんえいらいさん)」は、現代の西洋建築が目指すことの多い、隅々まで均一に明るい空間とは対極にある概念です。この哲学では、光が持つ力を最大限に活用するために、あえて「影」の存在価値を意識し、それを積極的に設計要素として取り込みます。

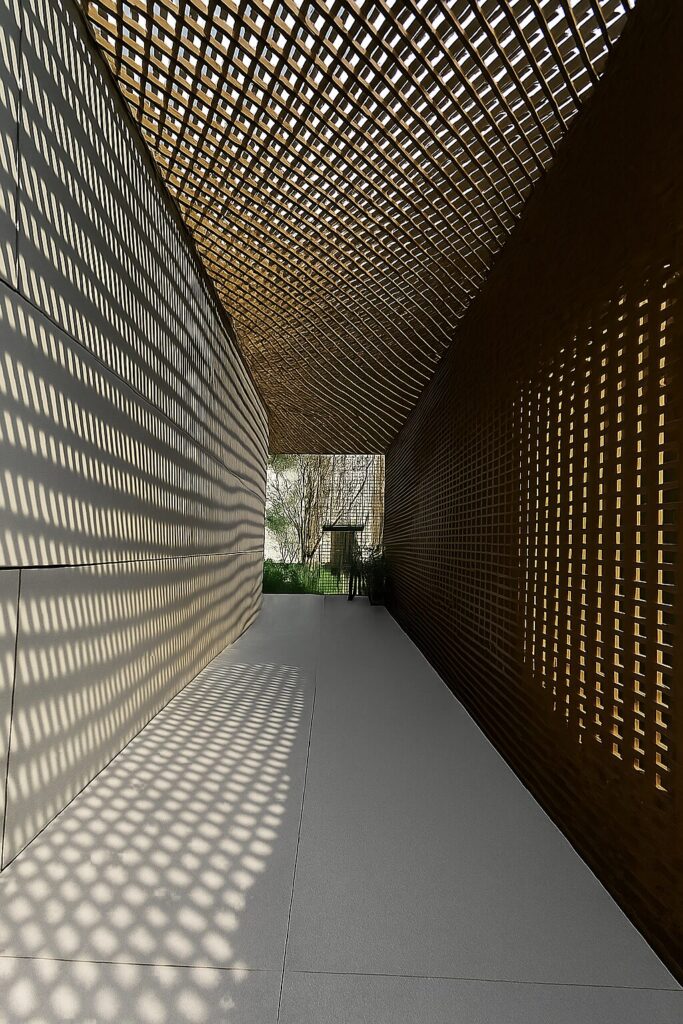

- 深い軒とルーバーによる光の制御:アウトドアテラスや中庭に面した大開口部には、必ず標準よりも深い軒や、可動式の垂直または水平ルーバー(羽板)を緻密に設計して設けます。これにより、夏の強い直射日光を室内に侵入させることなく遮断し、その代わりとして、床や壁に時間経過とともにその形状や濃淡を変化させる影のパターンを設計します。この動的な影の動きは、職人の手仕事による複雑な素材(参考要素3)の表面の凹凸や表情を劇的に豊かに際立たせ、空間に生命力と時間の流れを感じさせます。

- 拡散光の計算された利用:光を直接的に取り込むのではなく、和紙、障子、磨りガラス、あるいは薄い布製のスクリーンといった素材を通して光を拡散させることで、空間全体を柔らかく包み込む、均質ながらも優しい光の層を創出します。この拡散光は、部屋の隅々まで行き渡りながらも、角の影を完全に消すことなく、空間に奥行きと落ち着きを与えます。

- 色温度(ケルビン)と照度(ルクス)の緻密な計画:豪邸の照明計画では、場所に応じて色温度を厳密に使い分けます。例えば、集中を要する書斎やキッチンでは、やや高めの色温度(4000K〜5000K、昼白色寄り)を用いて視覚的な覚醒を促します。一方、寝室やリビングのくつろぎの空間では、極めて低い色温度(2000K〜2700K、電球色)を採用し、火の灯りのような温かみと安心感を演出します。この色温度の使い分けにより、居住者の体内時計(サーカディアンリズム)を整え、生活の質そのものを高める効果を狙います。

2. 素材の表情を際立たせる照明器具の選定と配置

夜間の照明計画も、昼間の光の設計同様、この「陰翳礼賛」の哲学に基づいて行われます。

- 光源を隠蔽した間接照明を主軸とする:空間のメインとなる照明は、天井のコーブ照明や壁のコーニス照明、床面に仕込んだフットライトといった、光源そのものが視界に入らない間接照明を主体とします。これにより、光が素材の表面を優しくなでるように走り、そのテクスチャー(天然石の複雑な模様、木の力強い木目、左官壁の微細な揺らぎ)を強調して際立たせます。この手法は、素材の持つ「力」を最大限に引き出すために不可欠です。

- ダウンライトの使用を抑制し、意図的な「闇」を創造する:従来の住宅で多用される、空間全体を均一に照らしてしまうダウンライトは、豪邸の設計においては最小限に抑えます。本当に必要な場所(例:調理カウンター、読書スペース)に、光の広がりを厳密に制御したピンポイントの照明のみを供給します。これにより、空間には意図的に「闇(暗がり)」の部分が生まれます。この暗がりこそが、明るい部分との対比を生み出し、空間に奥行きと、深い落ち着き、そして心理的な安心感をもたらす要素となります。

- 美術品のための専用スポットライト:ギャラリーウォークや特定の壁面に設置されたアート作品、または居住者がコレクションするオブジェ(現代アートの設置)のみを、配光角度と光量を高度に制御したスポットライトで照らします。これにより、これらの作品は夜の空間における明確な「焦点」となり、空間全体の格調を高め、居住者の豊かな文化性と審美眼を表現する媒体として機能します。

3. 照明のオートメーションと環境制御

現代の豪邸設計において、この光と影の設計を完成させるためには、高度な照明制御システム(オートメーション)の導入が不可欠です。

- シーン設定と自動調光:朝の覚醒を促す明るい光、午後の活動的な光、夕食時の温かい光、そして夜の休息を促す非常に暗い光など、一日の時間帯や用途、季節に応じて、複数の照明器具の明るさ(調光率)と色温度を事前にプログラミングした「シーン」として設定します。居住者は、壁のスイッチやスマートデバイスから、ワンタッチで空間の雰囲気を完全に切り替えることができます。

- グレア(眩しさ)対策の徹底:光源が直接視界に入ることによる不快な眩しさ(グレア)は、空間の質を一気に低下させます。設計においては、すべての照明器具でグレア対策(ディープコーン型ダウンライト、ハニカムルーバーの使用など)を徹底し、快適性を最優先します。

- 窓の電動ブラインド・カーテンとの連携:太陽光による昼間の光と、夜間の人工照明の連携も重要です。電動のブラインドやカーテンを照明システムと連携させることで、外光の侵入量を自動的に調整し、室内の明るさを常に最適な状態に保ちます。このシームレスな制御により、居住者は意識することなく、最高の光環境の中で過ごすことができます。

光と影の設計は、住まいを「単に生活する場所」から、「夜の静謐な時間を深く楽しみ、五感を研ぎ澄ませる場所」へと、その存在価値を劇的に昇華させるための、最も重要な要素の一つです。

V. 哲学4:景観と自然を深く取り込む外部空間設計

真に質の高い豪邸は、建物という物理的な箱だけで完結することはありません。それは、建物が建つ外部の自然環境、そしてその土地の景観とシームレスに一体となって初めて、完全な姿となります。建築と外部空間の関係性をどのように設計するかが、居住者の精神的な満足度を大きく左右します。

1. ランドスケープデザインの初期段階からの導入と深い哲学

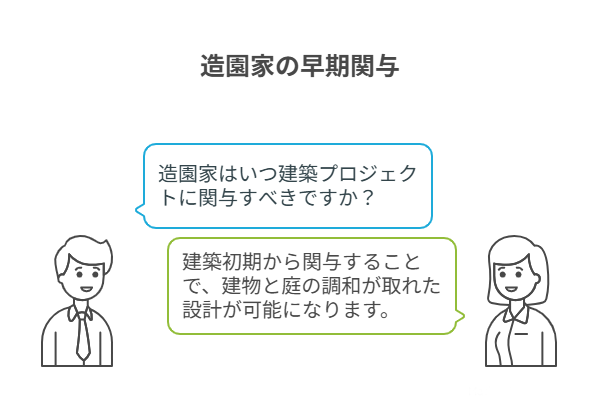

一般的な住宅の設計プロセスでは、庭や外構は建築設計がほぼ完了した後で、「おまけ」として扱われがちです。しかし、真の豪邸設計においては、建築設計の初期段階、すなわち建物の配置や間取りを決定する段階から、造園家による専門的なランドスケープデザインを不可欠な要素として深く取り入れます。

造園家は、単に樹木や草花を植えるという作業以上の役割を担います。彼らは、その土地の気候条件、水はけ、季節ごとの日当たり、風の流れ、そして建物との視覚的・物理的な連続性を総合的に分析し、緻密に設計します。

- 借景の積極的な取り込みと視線の設計:室内から見える窓の景色を、遠くの山並みや隣接する森といった「借景」として積極的に建築に取り込みます。窓枠を一枚の額縁に見立て、その手前に計算された配置の植栽や景石を置くことで、四季折々の自然の美しさを切り取った生きた絵画を創造します。この植栽の配置は、隣家からの視線を遮断するというプライバシー保護の役割も兼ね備えています。

- 五感すべてに訴えかける植栽計画:外部空間は、視覚だけに訴えるものではありません。風によって葉が擦れる音、特定の季節に咲く花の香り、紅葉の色合いの変化、そして雨の日や雪化粧といった、五感すべてに訴えかける要素を計画的に配置することで、外部空間を単なる背景としてではなく、生き生きとした質感を持つ生活空間の一部として機能させます。

- 水盤(ウォーターフィーチャー)の利用:中庭やテラスに水盤を設けることは、光と音の両面で空間の質を高めます。水面に反射した光(リフレクション)は、室内の天井や壁に柔らかな揺らぎの模様を映し出し、空間に動きと静けさのコントラストを与えます。また、水が流れ落ちる微かな音は、都市の喧騒を遮断し、内省的な時間を作り出すためのホワイトノイズとして機能します。

2. 外部空間を充実させるための間取りとディテールの工夫

豊かな暮らしは、内部空間と外部空間の間に明確な境界を感じさせない、シームレスな連続性を持つことで初めて実現します。

- リビングと一体利用できるアウトドアテラスの設計:リビングルームの床レベルと、それに接続するアウトドアテラスの床レベルを完全に揃える設計(フラットバルコニー)は、大開口部を開放した際に、リビングをそのまま外部へと延長させた「もう一つの部屋」を出現させます。ここでは、気候の良い時期に食事や読書、あるいは非公式なミーティングを楽しむ「オープンエア・リビング」として機能し、生活空間の体積と多様性を大幅に増やします。

- プライバシー性の高い中庭(コートヤード)の有効活用:周囲からの視線を物理的に遮断しつつ、光と風を効果的に室内に取り込む中庭は、プライバシーを守りながら自然との一体感を享受できる「自然の部屋」です。すべての主要な居室がこの中庭に面するように設計することで、家の中にいながらにして常に自然を感じる、内向的でありながら極めて開放的な間取りが実現します。

- 開口部の技術的なディテール:内部と外部の連続性を高めるためには、開口部(窓)の選定が非常に重要です。サッシのフレームを極限まで細く設計した「超薄枠サッシ」や、床面にサッシのレールを埋め込むディテールを採用することで、窓が閉まっている状態であっても、視覚的な遮断要素を最小限に抑え、内部と外部の視線の繋がりを最大化します。

3. 景観を深く読み解く建築の配置と環境への配慮

景観のよい土地に建物を設計する場合、建築は単にその景色を「独占」する構造物となるのではなく、その土地の風土と既存の景観にふさわしい存在として調和することが求められます。

- 景観要素の分析と建築デザインへの反映:周辺の山並みの稜線、海や川の水面の広がり、あるいは都市のスカイラインといった景観要素を徹底的に分析し、そのラインやリズムを、建物の屋根の形状、高低差、そして開口部の角度や大きさに反映させます。これにより、建築は景観に対する敬意を払いつつ、その一部として成立します。

- 風土への深い敬意と耐久性の確保:その土地特有の自然環境(強風の方向、年間日照時間、降水量や積雪量)に最大限配慮した設計が不可欠です。例えば、深い軒の採用は、夏の直射日光と雨を防ぐだけでなく、外壁や開口部への水の浸入を防ぎ、素材の耐久性を長期的に高めます。素材の選択においても、地域の気候変動に耐えうる土着の素材を選ぶことで、建築は経年劣化に強く、何十年もの使用に耐えうる静かな存在感を放ちます。

- 普遍的な建築デザインの追求:流行に左右される一時的なデザインではなく、時間軸を超えて価値を保ち続ける普遍的な建築デザインを採用することが、真の豪邸の要件です。これにより、デザインが古さを感じることもなく、時間の経過にも耐え、建物の将来的な資産価値を長期にわたって維持向上させることができます。

VI. 結論:真の豊かさを追求する豪邸設計の未来と実践

1. 広さ(スケール)から質(クオリティ)へのパラダイムシフトの実現

真に豊かな豪邸設計の未来は、「広さ」という誰もが理解しやすい単なる物質的な尺度から、「質」という居住者の精神的な満足度に直結する哲学的な尺度へと、その評価基準を明確にシフトさせることで実現します。

本記事を通じて詳細に解説した四つの根幹となる哲学——素材の選定とテクスチャーの哲学、移動を体験に変えるシークエンスの設計、光と影を操作するデザイン、そしてランドスケープとの深い調和——は、それぞれが独立した設計要素ではなく、極めて密接に影響し合うことで、総合的な空間体験として成立しています。

具体的には、職人の手仕事による豊かなテクスチャーを持つ素材は、設計された光と影によってその表情や奥行きを最大化します。その素材の上を、緻密に計画された動線シークエンスに従って移動することで、私たちは空間の深みと雰囲気が変化する様子を五感で深く捉えます。そして、この内部空間での洗練された体験は、造園家による外部空間のランドスケープとシームレスに繋がっており、居住者は常に自然の生命力や季節の移ろいを肌で感じ続けることができます。

このような設計によって生まれる住まいは、単なる「多額の費用をかけた家」という表面的な評価を超え、居住者個人の人生観、練り上げられた審美眼、そして豊かな文化性を体現する場所となります。この「暮らしの質」と「精神的な豊かさ」を追求する住まいづくりこそが、現代における豪邸の最も理想的な姿です。

2. 次への具体的なステップと設計者への依頼

もしあなたが、真の豊かさを追求する次なる住まいづくりを始める段階にあるのであれば、まずは具体的な間取りや設備仕様の検討に入る前に、以下の手順でご自身の哲学を明確にすることから始めてください。その哲学こそが、世界に一つしかない、真に永続的な価値を持つ豪邸を設計するための、最も重要な土台となります。

- ライフスタイルの徹底的な内省:週末にどのように過ごしたいか、ゲストをどのように迎え入れたいか、一日のうちで最も心地よいと感じる時間帯とその場所はどこか、といったご自身のライフスタイルを徹底的に見つめ直してください。

- 素材と光の哲学の明確化:どのような素材のテクスチャー(例えば、光沢のある石材か、マットな左官壁か)に心が惹かれるのか、またどのような光と影のコントラスト(例えば、明るく開放的か、静かで陰影が深いか)の中で暮らしたいのか、その具体的なイメージと哲学を言語化してください。

- 価値観を共有できる専門家の選定:この拡張版の記事で述べたような、単なる広さではなく「質」と「体験」に価値を置く哲学を深く共有できる建築家や造園家を選ぶことが、豪邸設計を成功させる上で最も欠かせないポイントとなります。設計者に対して、予算や要望だけでなく、「私がこの家で得たいのは、どのような精神的充足か」という本質的な問いを投げかけることから、あなたの特別な住まいづくりは始まります。