平屋の住宅計画において、外壁材の選定は、単に建物の外観を決定するだけでなく、住宅の初期コスト、将来的な維持管理費用(LCC:ライフサイクルコスト)、そして住まいの耐久性そのものに直結する極めて重要な決定事項です。

平屋は、同床面積の2階建て住宅と比較して、屋根や基礎に加えて外壁が占める面積(外皮面積)が大きくなる傾向があります。この面積の増大は、材料単価のわずかな差が総費用に大きな影響を与えることを意味します。

本記事では、平屋の外壁選びに焦点を当て、主要な外壁材の技術的な特徴、コストを最適化するための戦略、そして平屋特有のメンテナンス上の利点を最大限に引き出す具体的な方法までを、詳細かつ専門的な視点から解説します。

1. 導入:平屋の外壁選びにおける特有の考慮事項

1.1. 平屋のファサードと外壁の意匠性

平屋は高さがなく、水平方向に広がるデザインが特徴です。そのため、外壁材は建物の印象を決定づける主要な要素となります。外壁が占める広い面積(ファサード)全体に対して、素材の質感、色調、そして張り方(縦張り、横張り、乱張りなど)の選択が、そのまま建物のコンセプトやグレード感に反映されます。

- モダンな平屋: ガルバリウム鋼板やフラットな塗り壁は、シャープで洗練された印象を与えます。

- ナチュラル・和の平屋: 天然木材や左官仕上げの壁は、自然素材の持つ温かみや手仕事の有機的なテクスチャを強調し、落ち着いた佇まいを演出します。

平屋の広い壁面は、単一の素材で覆うと平坦で単調な印象になりやすいため、意匠性の高い素材をアクセントとして部分的に使用し、異なる素材感を組み合わせる「ハイブリッドデザイン」の採用が、デザインの成功において重要な鍵となります。

1.2. 外壁面積の増大と予算管理の重要性

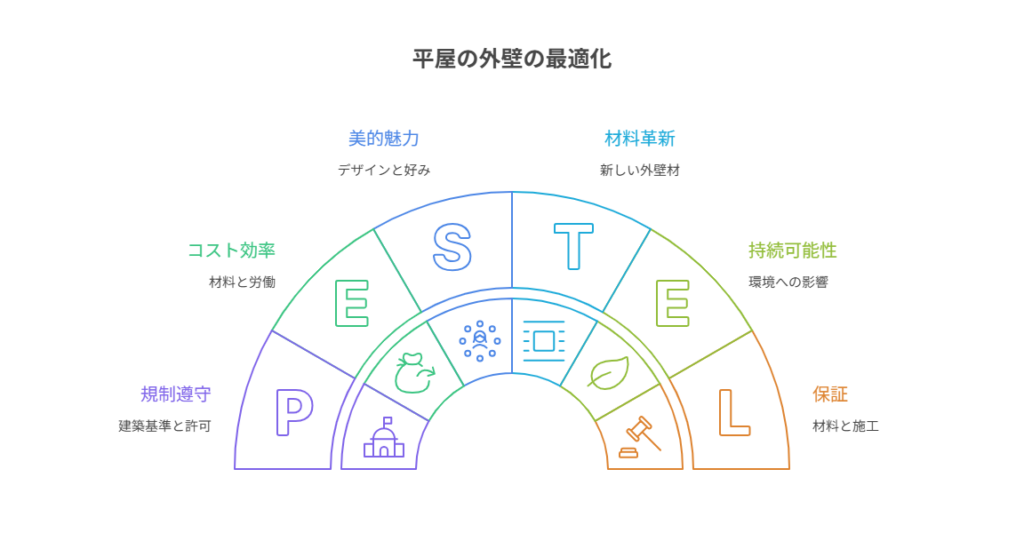

平屋の総床面積が大きくなるほど、外壁の総面積(外皮面積)も増加します。一般的に、延床面積100㎡程度の住宅であれば、平屋の外壁面積は同床面積の2階建てと比較して約1.2倍から1.5倍に達することがあります。

この面積の増加は、外壁材のグレードアップや特殊な塗装の採用が、初期費用に直結することを意味します。例えば、窯業系サイディングからタイル張りへ変更する場合、総工費が数百万円単位で変動する可能性があります。

したがって、建築計画の初期段階から、総予算と外壁材の単価を照らし合わせ、「予算の制約内で、求められる意匠性と耐久性を満たす最適な材料を選定すること」が、コストを適正に管理するための絶対的な原則となります。単価の高い材料を全面に採用する場合は、特に詳細なコストシミュレーションが不可欠です。

1.3. 平屋のメンテナンスにおける優位性

平屋の最大の利点の一つは、外壁のメンテナンスが容易である点です。外壁面の多くが地上から手が届く範囲にある、あるいは低層の脚立(3.5m程度まで)で安全に作業できる範囲に収まるため、将来的なメンテナンス時に2階建てで必須となる高額な高所作業用の足場設置費用(一般的に数十万円)を大幅に削減できます。

この「足場コストの削減」という優位性は、特に定期的な再塗装が必要な天然木材や、頻繁な点検が必要な塗り壁材を選択した場合に、長期的なランニングコストを大きく軽減します。この低層住宅特有のメリットを最大限に活かせる外壁材やメンテナンス計画を立てることが、賢明な選択と言えます。

1.4. デザインを左右する環境要素と屋根形状

外壁の素材や色の選定は、建物単体ではなく、周辺環境と屋根形状との調和を考慮して行うべきです。

- 周辺景観との調和: 既存の街並みが伝統的な和風建築や自然素材を多用した景観である場合、派手な色や極端にモダンな素材は避け、落ち着いたアースカラーや木材をアクセントとして使うなど、周辺環境に溶け込む配慮が大切です。また、日照条件や風通し、海塩粒子飛来地域(塩害)の有無によって、選ぶべき材料の耐久性要件が変化します。

- 屋根の形状と雨仕舞い:

- 切妻屋根: 最も一般的で、雨仕舞いが容易なため、外壁材のデザイン選択の自由度が高いです。

- 片流れ屋根: モダンな印象が強調され、ガルバリウム鋼板との相性が優れています。屋根が高い側の外壁は雨水が集まりやすいため、特に高い防水性能と耐久性を持つ外壁材を選ぶことが求められます。

- 陸屋根(フラットルーフ): 外壁が垂直に雨や日射を受けるため、塗り壁材の場合、熱伸縮によるクラック(ひび割れ)の発生リスクが高まります。設計段階での適切な防水層とクラック防止対策(誘発目地やメッシュ)が不可欠です。

2. 【種類別】平屋外壁の主要な材料と技術詳細

ここでは、平屋で採用される主要な外壁材について、構造、耐久性、コストを技術的に比較し、具体的な製品技術についても掘り下げます。

2.1. 耐久性と機能性を重視した工業製品

| 材料 | 主な特徴 | 費用感(相対) | 標準的な耐久年数 | メインテナンスサイクル | 施工技術の分類 |

|---|---|---|---|---|---|

| 金属サイディング | 軽量、断熱性、モダンな意匠。重ね張りに適す。 | 中 | 20~40年 | 塗装、コーキング (20年目安) | 乾式工法(通気層必須) |

| 窯業系サイディング | デザイン・色柄が豊富。国内シェア最大。 | 安~中 | 10~20年 | 塗装、シーリング (10~15年目安) | 乾式工法(通気層必須) |

| 小波板 | 倉庫・ガレージ的意匠。コスト効率に優れる。 | 安 | 20年~ | 錆止め・塗装 (15年目安) | 乾式工法 |

① 金属サイディング(ガルバリウム鋼板)の深掘りと注意点

平屋のモダンでシャープなデザインに最適で、高い人気を持つ材料です。

- 構造と特性: 芯材にウレタンやポリスチレンフォームなどの断熱材が組み込まれているものが多く、外壁の断熱性能向上に寄与します。主材は、アルミニウム・亜鉛・シリコンで構成されたメッキ層を持つガルバリウム鋼板であり、従来のトタンに比べて耐食性が飛躍的に向上しています。

- 具体的な製品技術:

- SGL(スーパーガルバリウム鋼板): メッキ層の組成を調整し、さらに耐食性を向上させた製品。特に塩害地域での採用が推奨されます。

- アイジー工業: 「SF-ビレクト」「ガルブライト」など、継ぎ目が目立ちにくいシンプルな縦張りデザインが特徴。

- 遮音性: 金属板であるため、雨音が気になるという指摘がありますが、製品によっては裏面の断熱材が遮音効果も兼ね備えています。ただし、外部の騒音に対しては、塗り壁や窯業系サイディングよりも劣る傾向があります。

- 施工上の注意点:

- 金属は熱伸縮が大きいため、縦張りの場合、適切なクリアランス(隙間)の確保が不可欠です。

- 異なる種類の金属が接触すると電位差による異種金属接触腐食(電食)が発生するため、ビスやその他の部材の選定に注意が必要です。

② 窯業系サイディングの技術進化とメンテナンス

セメント質と繊維質を主原料とし、国内住宅の約70%のシェアを占める主流の外壁材です。

- 意匠性と防火性: 豊富な色柄、石目調、木目調、タイル調など多様なデザインを再現でき、セメント系のため高い防火性能(不燃材料認定品が多い)を持つため、法規制への対応が容易です。

- 最大の課題:シーリング(目地): 板と板のつなぎ目に使用されるシーリング材は、紫外線劣化により硬化・ひび割れを起こし、水の浸入経路となるため、約10〜15年ごとの打ち替え(増し打ちではなく、既存材を撤去しての打ち替え)が必須です。

- 高耐久化技術: メンテナンスサイクルを伸ばすための技術進化が進んでいます。

- セルフクリーニング技術: 表面に親水性または光触媒コートを施し、雨水で汚れを洗い流す機能(例:ケイミュー「光セラ」、ニチハ「プラチナコート」)。これにより、塗り替えまでの期間を15〜20年に延長できます。

- 高耐久シーリング材: シーリング材自体も、高耐候性の変成シリコン系(例:オートンイクシード)を採用することで、シーリングの耐久年数を塗膜の耐久年数と合わせる工夫が重要です。

2.2. 左官職人の技術に依存する塗り壁・左官仕上げ

塗り壁は、外壁に物理的な継ぎ目がなく、平屋の広い壁面を一体的かつシームレスに表現できるのが大きな魅力です。

- 左官壁(塗り壁)の特性:

- ジョリパッド(アクリル系): アクリル樹脂を主成分とし、色とテクスチャ(模様)のバリエーションが非常に豊富です。施工は左官職人の手作業に依存するため、仕上がりの均一性や意匠性は職人の技術レベルに大きく左右されます。

- リシン吹付(セメント系): セメント質を主材とし、骨材を吹き付ける仕上げで、ザラザラとした質感が特徴です。左官仕上げの中では比較的安価ですが、凹凸に雨筋汚れや粉塵が溜まりやすい傾向があります。

- コンクリート打ち放し(型枠仕上げ):

- 特徴: 無機質でモダンな印象を与え、型枠の跡やセパレーターの穴がそのままデザインとなります。

- メンテナンスと施工: コンクリートはそれ自体に防水性がないため、施工後の**撥水剤塗布(トップコート)と、数年ごとの再塗布が欠かせません。これを怠ると、水染み、白華現象(エフロ)、カビの発生リスクが高まります。また、乾燥収縮や振動によるクラック(ひび割れ)**防止のため、誘発目地やワイヤーメッシュの配置が必須となります。

2.3. 意匠性と耐久性を兼ね備えた高額材料

| 材料 | 技術的特徴 | 初期費用(相対) | メンテナンス頻度 | 施工上の注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 天然木張り | 自然の風合い、経年変化。断熱性にも寄与。 | 高 | 数年ごとの再塗装(防腐・防蟻)。 | 木材保護塗料の選択、通気層の確保。 |

| レンガタイル張り | 粘土焼成による高耐久性。色褪せなし。 | 特高 | ほぼメンテナンスフリー。 | 下地の強度確保、タイルの剥離対策。 |

① 天然木張り材の選定と耐久性確保

平屋の深い軒と組み合わせることで、和や北欧のテイストを表現できる人気素材です。

- 主要樹種の選定:

- 杉材: 比較的安価で加工しやすいですが、耐久性は低く、頻繁な保護塗装が必要です。

- ヒノキ材: 耐久性・耐蟻性に優れ、比較的節が少なく美しい材面ですが、高価です。

- ウエスタンレッドシダー: 軽量で、腐食耐性が高く、木目も均一で外壁材として非常に人気がありますが、高価です。

- 防火地域での対応: 防火地域や準防火地域では、一般の木材は使用できません。国土交通大臣の認定を受けた不燃処理木材(薬剤を高圧注入したもの)を用いるか、使用面積を制限するなどの対応が必要です。

- 施工の原則: 木材は水分を吸収すると膨張し、乾燥すると収縮するため、外壁内部への水の浸入を防ぎ、木材を乾燥させるための**適切な通気層と水切り(通気胴縁)**の確保が極めて重要です。

② レンガタイル張りの長期的な価値

- 技術的特徴: 粘土などを約1,000℃以上の高温で焼き固めたタイルは、非常に硬く、吸水率が低いため、紫外線による色褪せや、酸性雨による劣化がほとんどありません。

- LCCにおける優位性: 初期費用は最も高額(窯業系サイディングの約2〜3倍)になりますが、外壁材自体はほぼメンテナンスフリーであり、目地のシーリング補修のみで済みます。このため、30年以上の長期的なライフサイクルコストでは、最もコスト効率に優れた選択肢の一つとなります。

3. コストと耐久性の両立:平屋外壁の予算計画の深化

外壁面積が大きい平屋では、初期コストと長期的なLCC(ライフサイクルコスト)の両面から予算を管理することが、経済的な合理性を追求する上で不可欠です。

3.1. LCCを考慮したメンテナンスコストのシミュレーション

外壁材の選択は、その後の塗装、シーリング補修、そして足場設置にかかる費用を予測し、トータルコストで評価すべきです。

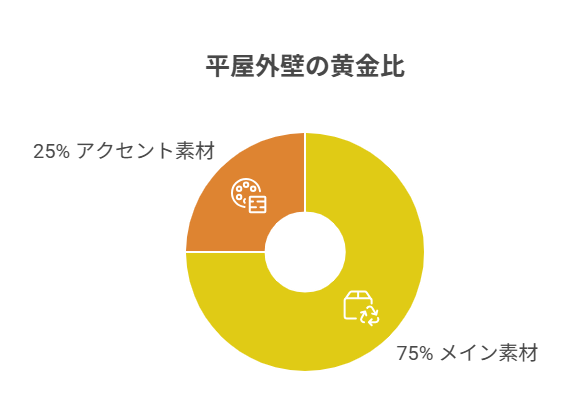

LCC比較シミュレーションの詳細な前提(30年間・外壁面積150㎡想定)

| 項目 | 窯業系サイディング(標準) | ガルバリウム鋼板(高耐久) | レンガタイル張り | 天然木張り(セルフM) |

|---|---|---|---|---|

| 初期費用(概算) | 150万円 | 180万円 | 300万円 | 250万円 |

| 足場設置費用(1回あたり) | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 0万円(セルフ対応) |

| 塗装/補修費用(1回あたり) | 100万円(塗装・シーリング) | 80万円(塗装・シーリング) | 10万円(目地補修) | 20万円(塗料・道具代) |

| 30年間のメンテナンスサイクル | 12年、24年(計2回) | 25年(計1回) | 15年、30年(目地補修計2回) | 5年、10年, 15年, 20年, 25年(計5回) |

| 30年間のメンテナンス費用合計 | 300万円 (2回塗装+足場代) | 130万円 (1回塗装+足場代) | 20万円 (目地補修のみ) | 100万円 (5回セルフ塗装) |

| 30年間の総コスト(LCC) | 450万円 | 310万円 | 320万円 | 350万円 |

※注:上記シミュレーションの足場代は、平屋の低層性を考慮し、2階建てよりも安価な設定(1回あたり約50万円)としています。天然木材は平屋特有のセルフメンテナンスメリットを最大限に活用し、足場代をゼロとして算出しています。

結論: 短期的な視点では窯業系サイディングが安価ですが、LCCの観点では、高耐久なガルバリウム鋼板や初期費用の高いレンガタイルが、長期的なコスト効率に優れることが明確になります。外壁材の選択は、建築後の経済負担を決定づけるため、必ずLCC視点で判断することが推奨されます。

3.2. 法規制と耐火性能がコストに与える影響

都市計画法に基づく「準防火地域」や「防火地域」に指定された敷地では、建物の安全性を確保するため、外壁材の耐火性能に対して厳しい制限が課されます。

防火規制による外壁材の要件とコスト変動

| 地域区分 | 求められる建築構造 | 外壁材に求められる要件 | コストへの影響 |

|---|---|---|---|

| 防火地域 | 耐火構造または準耐火構造 | 外壁は基本的に「不燃材料」の使用が必須。隣地境界線からの距離に応じて耐火性能が変化。 | 最も高額。不燃処理木材、無機質のタイル、コンクリート、不燃認定サイディングが中心。 |

| 準防火地域 | 防火構造または準耐火構造 | 外壁は「防火構造」の認定(火災発生から一定時間延焼を遮る性能)が必要。 | 中程度。認定を受けた窯業系・金属サイディングが主流。木材は使用制限または不燃処理が必要。 |

| 指定なし(一般地域) | なし | 建築基準法上の最低限の基準を満たせば、材料の制限はほとんどなし。 | 最低限のコスト。自由な選択が可能。 |

- 制限とコストアップ: 法規制に対応するために、一般的に安価な材料であっても、耐火認定を受けた高グレードな製品の採用が義務付けられます。例えば、天然木材を採用する場合、通常の木材に比べて高価な薬剤注入による不燃処理が必要となり、大幅なコストアップにつながります。

- 事前確認の徹底: 建築計画の最も初期の段階で、敷地の法規制(特に準防火・防火地域の指定の有無)を正確に確認し、その制約内で「予算によって、適切な材料を選択すること」を実現する必要があります。

3.3. 設計段階で実現する耐久性向上とコスト抑制

外壁の耐久性と LCC は、外壁材の選択だけでなく、設計上の工夫によっても大きく改善されます。

- 軒の出(軒の深さ)の確保: 平屋のデザインでは屋根の軒の出を深く(900mm以上)設計することが、外壁を紫外線や雨水から保護する最も効果的な方法です。軒が深ければ深いほど、外壁の劣化速度は抑制され、メンテナンスサイクルを延長できます。

- 適切な水切りの設置: 基礎と外壁の取り合い部分や、異なる外壁材の接合部には、雨水が躯体内部に浸入することを防ぎ、水滴を縁から切るための「水切り」を適切に設置することが重要です。

- 通気層の設計: サイディングや木張りの乾式工法では、外壁材と躯体の間に通気層(空気層)を設けることが義務付けられています。この通気層が内部の湿気を排出し、結露や腐食を防ぐことで、外壁材だけでなく構造体全体の耐久性を向上させます。

3.4. 複数の外壁材を組み合わせる「ハイブリッドデザイン」の応用

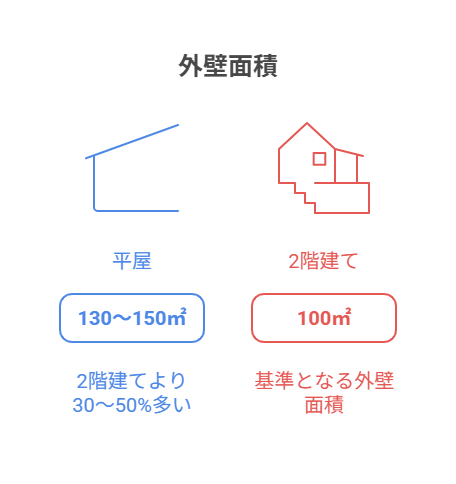

外皮面積が大きい平屋において、コストを抑えつつ高い意匠性を実現するには、複数の外壁材を組み合わせる「ハイブリッドデザイン」が有効な戦略です。

素材選定の推奨される面積比率(黄金比の原則)

- メイン素材(70~80%): 費用対効果と耐久性に優れた素材(例:高耐久窯業系サイディング、ガルバリウム鋼板)を大面積に使用し、コストの基準点を定めます。

- アクセント素材(20~30%): 意匠性の高い高価な素材(例:天然木張り、塗り壁、タイル)を、建物の顔となる部分(玄関ポーチ、テラス周り、主要な窓の下など、視線が集まる場所)に限定して使用します。

この比率を守ることで、建物全体の印象をアップさせつつ、高価な材料の総使用量を抑え、コスト増を抑制することができます。

ツートンカラーと素材の分割による効果

- 水平方向(横方向)の分割: 平屋の持つ水平方向への広がりを強調し、安定感のあるデザインを生み出します。濃色を地面に近い下部に、淡色を上部に配置すると、視覚的に建物の重心が低くなり、どっしりとした重厚感が増します。

- 垂直方向(縦方向)の分割: 奥行きや立体感を演出し、外壁の単調さを解消します。玄関やガレージなど、機能的に重要な特定のゾーンを強調したい場合に効果的です。

失敗しないカラーコーディネートと熱環境への配慮

外壁のカラーリングは、「基調色(メイン)」「アクセント色」「アソート色(サッシ・屋根)」の3色構成が基本です。

- 色と熱環境: 濃色系(黒、ダークグレー)は日射熱を吸収しやすいため、夏場の室内温度上昇や、外壁材自体の熱伸縮(クラックやシーリング劣化の原因)を助長する可能性があります。日当たりの良い地域では、日射反射率の高い淡色系(白、アイボリー)を選ぶことで、表面温度の上昇を抑制し、省エネ性能にも寄与します。

- 推奨される組み合わせ:

- 淡色塗り壁 × 木張り: ナチュラルモダン、北欧スタイルの定番。軒天やサッシも木目や暖色系で統一するとより調和します。

- ホワイトサイディング × ダークガルバ: シャープでモダンな印象。サッシや雨樋をダークカラーで統一することで、引き締まった印象を与えます。

4. 平屋のメンテナンスにおける具体的な手順と活用術

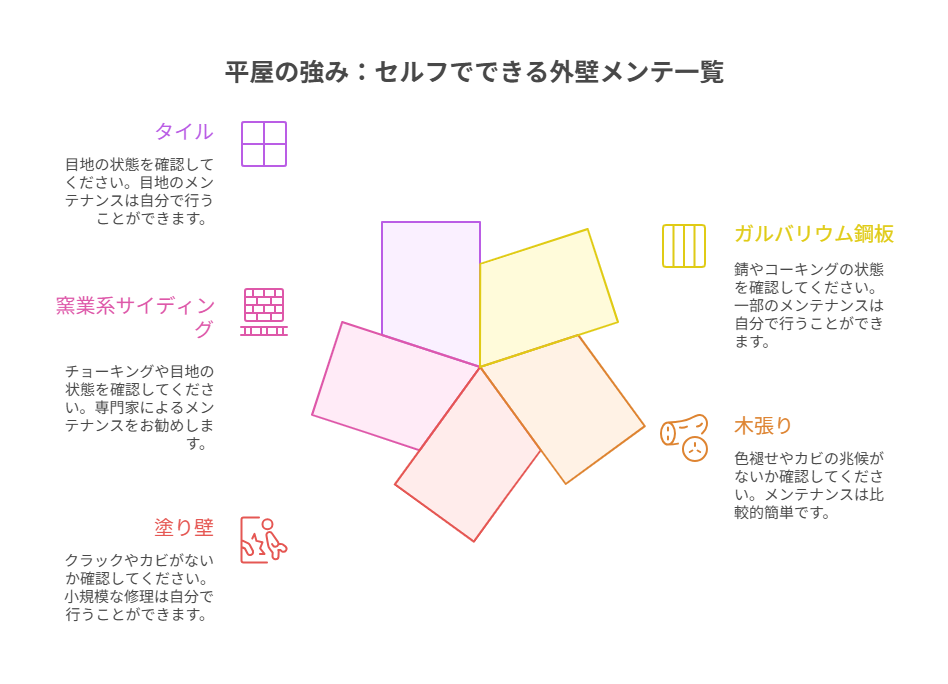

平屋の最大の強みであるメンテナンスのしやすさを最大限に活用することは、長期的な経済負担の軽減に直結します。

4.1. 低層住宅特有のメンテナンス優位性

2階建てでは足場なしでは手が届かない高所作業も、平屋であれば、多くの場合、安定した脚立(高さ2〜3.5m)を使用することで、施主自身による目視点検や軽微な補修が可能です。

- 足場代の大幅な削減: 大規模な塗装工事や張り替え工事は専門業者に依頼すべきですが、シーリングの小さなひび割れや、木材の軽微な色褪せなど、早期対応が可能な箇所の点検・補修に足場を必要としないことは、数十万円単位のコスト削減効果を生みます。

- 劣化の早期発見: 手の届く範囲が広いため、塗膜のチョーキング(白い粉状の劣化現象)や、小さなクラック(ひび割れ)、コーキング材の初期劣化を日常的に容易に確認できます。これにより、大規模な補修が必要になる前に、劣化の進行を食い止めることが可能です。

4.2. 材料別セルフチェックと安全な手入れ方法

セルフメンテナンスを行う際は、安全確保が最も重要です。必ず二人以上で作業を行い、安定した脚立を使用し、無理のない範囲で実施しましょう。

| 材料 | 定期的なセルフチェック項目 | 安全な詳細手入れの方法と推奨道具 |

|---|---|---|

| 金属サイディング | 表面の塗膜の剥がれ、小さな錆の発生、コーキングのひび割れ。 | 軽度の汚れ: 中性洗剤を水で薄め、柔らかいスポンジで優しく洗い流します。高圧洗浄機を使用する場合は、水が継ぎ目や換気フード内部に浸入しないよう、必ず低圧設定(10MPa未満)で、外壁に対して垂直方向から遠目に行います。錆: 小さな錆は、目の細かいサンドペーパーで除去後、速やかにタッチアップ用の錆止め塗料を塗布します。 |

| 天然木張り | 保護塗料の色褪せ、木材のひび割れや反り、カビ・藻の発生状況。 | 再塗装: 色褪せが目立ったら、劣化した塗膜をワイヤーブラシやヤスリ(ケレン)で除去し、木材保護塗料(浸透性のステイン系塗料が推奨)を薄く2度塗りします。平屋の広い壁面は、セルフでのローラー・ハケ塗り作業が比較的容易です。 |

| 塗り壁(左官仕上げ) | 表面の小さなヘアークラック(幅0.3mm未満)、カビや藻の局所的な発生。 | カビ・藻: 薄めた住宅用塩素系漂白剤などを塗布し、時間を置いて水洗いします(外壁材の種類によっては変色リスクがあるため、事前に目立たない場所でテスト)。クラック: 幅の狭いクラックは、市販の弾性コーキング材や専用補修パテを注入し、水の浸入を防ぎます。 |

| 窯業系サイディング | 塗装の色褪せ(チョーキング)、目地のシーリングの収縮・剥がれ、外壁材の浮き。 | チョーキング: 表面を軽く拭いて白い粉が付くかを確認し、塗り替え時期の目安とします。セルフ補修: 外壁材の浮きや、広範囲のシーリングの剥がれは、防水機能の根幹に関わるため、専門業者に相談します。 |

4.3. 専門業者に依頼すべき大規模修繕の目安

以下の兆候は、外壁材の裏側や構造体に水の浸入が発生している可能性が高く、施主自身での対応は困難であり、安全のためにも必ず専門業者(塗装業者、工務店)に依頼すべきです。

- 広範囲のシーリングの破断・剥離: 目地のシーリング材が広範囲にわたって硬化し、ひび割れ、または外壁材から完全に剥がれている場合。これは、外壁内部への水の浸入リスクが最も高い状態です。

- 外壁材自体の構造的な損傷: 外壁材が反って浮いている、あるいは固定釘やビスが緩んでいる場合。特に、幅0.3mmを超える大きなクラック(ひび割れ)は、構造体への影響や防水層の破綻を示唆するため、早急な対応が必要です。

- 塗膜の防水機能の完全な消失: 塗膜の耐用年数を大幅に超え、著しい色褪せや表面の摩耗が見られる場合。この段階では、平屋であっても安全かつ確実な作業のため、足場を組んでの全体的な塗り替えが必要となります。

5. まとめ:理想の平屋を実現するための最適な外壁材の選び方

平屋の外壁選びは、「意匠性」「長期コスト(LCC)」「メンテナンス計画」の三つの軸を総合的に評価し、ご家族のライフスタイルと将来的な計画に最も適合するバランス点を見つけるプロセスです。

- デザインと素材感の決定: 平屋の持つ水平方向の広がりを活かし、屋根形状や周辺景観に調和する素材(ガルバリウム鋼板、塗り壁、木材など)を選定します。コスト最適化のため、メインとアクセントの素材比率(例:8:2)を意識したハイブリッドデザインを検討します。

- 長期的なコストの評価(LCC): 初期費用だけでなく、30年単位の塗装、シーリング、足場代を含む総費用(LCC)をシミュレーションします。初期費用は高価でも、メンテナンス頻度の少ない高耐久材(レンガタイル、高耐久ガルバリウム)が、結果的に経済的であるケースを考慮に入れます。

- 平屋特有のメンテナンスメリットの活用: 低層住宅の利点を生かし、日常的な点検とセルフメンテナンスが容易な素材(天然木など)を選び、将来の足場代削減という経済効果を最大化する計画を立てます。また、軒の出を深くするなど、設計上の工夫によって外壁の耐久性を高めます。

このガイドで得た専門的な知識を基に、建築士や工務店と具体的な素材選定や工法の詳細について建設的な議論を進めてください。あなたの理想とする耐久性の高い、美しい平屋の実現を心より応援しています。