〜設計から維持管理まで、すべてを具体的に解説します 〜

プライバシーと開放感を両立させる中庭設計の成功術を、ご自身の家づくりに役立つよう、徹底的に具体的に解説していきます。

1. 究極のプライベート空間「中庭のある家」とは

近年、住宅密集地や隣家との距離が近い都市部において、「中庭のある家」(コートハウス)が注目を集めています。中庭とは、建物の壁や屋根で囲まれた内側の屋外空間を指します。外部に対しては閉ざされ、内部に対しては大きく開かれた設計により、プライバシーと開放感という相反する二つの要素を両立できるのが最大の魅力です。

中庭のある家は、文字通り家の中に「空」を取り込むという考え方です。外部の視線を気にすることなく、自分たちだけの庭を楽しむことを可能にします。これは、隣家との距離が近く、一般的な庭を持つことが難しい現代の家づくりにおいて、「内と外の豊かなつながり」を確保するための最適なソリューションと言えます。

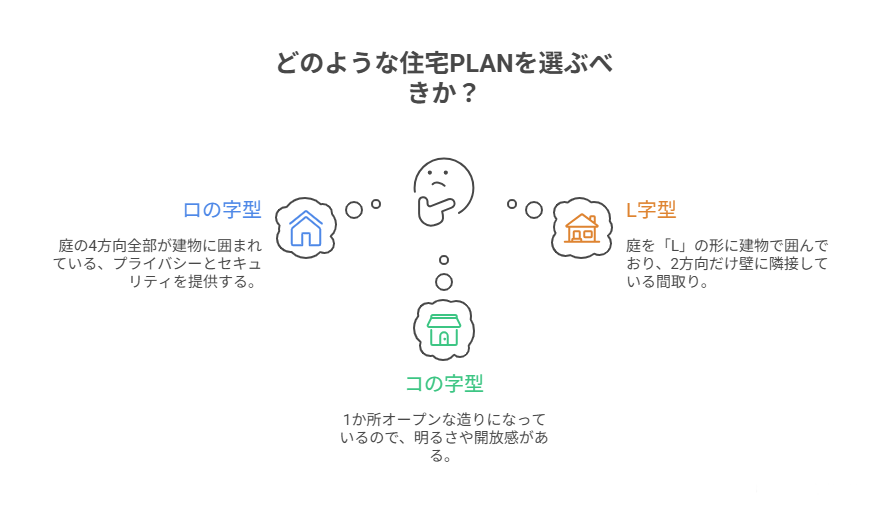

1-1. 中庭を形成する主な3つの形状と、成功のための敷地条件

中庭の形状は、その家の住環境やライフスタイル、そして建築予算に直結する非常に重要な要素です。計画の初期段階で、どの形状が最も目的に合っているかを明確にすることが、成功への第一歩になります。

| 形状 | 特徴と適したライフスタイル | プライバシー/コスト感 | 建築上の留意点と適した敷地 |

|---|---|---|---|

| ロの字型 | 四方を建物で完全に囲む、中庭の定番スタイル。最高のプライベート空間と防犯性を求める家族向け。都会の狭小地や旗竿地に適する。 | 最高レベルのプライバシー、最も高コストになりやすい。 | 湿気・排水・通風対策が最も複雑になる。採光シミュレーションが不可欠。 |

| コの字型 | 三方を建物で囲み、一面は外部(道路や隣家と反対側)に開くスタイル。ロの字型より開放感があり、採光・通風の調節がしやすい。 | 高いプライバシーを保ちつつ、ロの字型よりコストを抑えたい場合に適する。 | 開放側の目隠し(ルーバー、塀など)の設計が必要。南側や東側が空いている敷地が最適。 |

| L字型 | 二面のみが建物に面し、残り二面が外部に開くスタイル。間取りの自由度が高く、建築コスト効率も良い。 | プライバシー確保にはフェンスや植栽による目隠し対策が必須。 | 中庭の独立性が低くなるため、敷地形状を最大限活かし、リビングの延長として利用する。 |

ロの字型:完全に囲われた中庭の設計

ロの字型は、四方全てが建物に囲まれているため、外部からの視線や騒音が完全に遮断されます。都会の喧騒から逃れ、静寂な生活を求める方には最適です。

- メリットの深掘り:

- 防犯性: 全ての窓が中庭に面しているため、泥棒などの侵入経路が極めて限定されます。特に子育て世代にとって、安心して過ごせる環境を提供します。

- プライバシー: プールやヨガ、日光浴など、完全に人目を気にせず楽しめます。

- 敷地条件: 住宅密集地の狭小地や、道路に面している部分が多い角地でも、中庭側を広げることで、採光を確保できます。

- 設計上の重要課題: 通風(風の流れ)が悪くなりがちです。高低差のある窓(ハイサイドライトや地窓)を設けて、中庭を通じて風を強制的に流す「立体的な換気計画」が必須となります。

コの字型:開放感とプライバシーのベストバランス

コの字型は、中庭の一辺を開放することで、ロの字型の持つ閉鎖的な印象を和らげます。この開放部分から、新鮮な空気や光を効率よく取り込めるため、通風対策が比較的容易になります。

- 開放側の設計:

- 開放側をどのように扱うかが、コの字型の最大のポイントです。道路や隣家とは反対側の、緑地や空き地、または高い塀で囲まれた方向に開けるのが理想です。

- プライバシーを考慮する場合は、開放側に目隠し効果のあるルーバー(細長い羽板)や、高さ1.8m以上の塀(フェンス)を設けることが一般的です。

L字型:コストを抑え、間取りの自由度を最大化

L字型は、建物の配置が最もシンプルで、中庭の防水処理や通風対策も比較的容易なため、建築コストを抑えたい場合に有効です。

- 活用のポイント:

- L字に囲まれた部分を、リビングやダイニングの「延長のアウトドアリビング」として活用することで、実際の床面積以上の広がりを感じさせることができます。

- プライバシーの確保には、敷地の境界線上にしっかりと目隠しのフェンスや植栽を配置する初期投資が必要になります。

1-2. 中庭が実現する光と風のコントロール:パッシブデザインの力

中庭の機能は、プライバシーの確保だけではありません。家全体の光熱費や快適性に直結するパッシブデザイン(自然の力を活かす設計)において、極めて重要な役割を果たします。

採光:家全体に均一な明るさをもたらす

通常の住宅は、南側の窓に光が集中し、北側の部屋や廊下、水回りなどは暗くなりがちです。しかし中庭を設けることで、家の中央に「光の採り入れ口」が生まれます。

- 中庭に面して大きな開口部を設けることで、家全体に光が満遍なく届きます。

- 特に、北側の部屋であっても、中庭の壁に反射した柔らかい間接光が差し込むため、日当たりの悪い部屋を明るくすることが可能です。

通風:ウィンドキャッチ効果で家中の空気を循環させる

中庭は、単に風を通すだけでなく、風を効果的に集める「ウィンドキャッチ効果」を生み出します。

- 仕組み: 中庭側の窓(低圧)と、外部に面した窓(高圧)を開けることで、空気圧の差が生まれ、中庭を通した効率的な空気の流れを家中に発生させます。

- この流れを利用して、家中の湿気や熱を排出しやすくなり、エアコンの使用頻度を減らすことにもつながります。

断熱:冬の暖かさを溜め込む(蓄熱)

冬場は、中庭を囲む壁や床が太陽光による熱を吸収し、その熱を夜間にゆっくりと室内に放熱します。

- 蓄熱効果: タイルやコンクリートなど、熱を溜め込みやすい素材を中庭の床材に使うことで、日中の暖かさを保つパッシブデザインとしての役割をしっかりと果たします。これにより、冷暖房効率の向上に貢献し、ランニングコストの削減にもつながります。

2. 【深掘り】中庭が暮らしにもたらす豊かさのアイデア

中庭は単なる「庭」ではなく、ご家族のライフスタイルと感性を育む、多機能で感動的な空間です。

2-1. 家族の安心と活動を支えるプライベート空間の具体例

中庭は、外部に開かれた一般的な庭とは異なり、家族の安心感と活動の自由度を飛躍的に高めます。

完全に守られた子供の遊び場

- 安心安全のメリット: 外部と接していない中庭は、子供が敷地の外へ飛び出す心配がないため、親がリビングやキッチンで家事をしながらでも、安心して遊ばせることができます。

- 活用のバリエーション:

- 水遊び: 夏場にはビニールプールを広げて水遊びを楽しませることも容易です。水濡れを気にせず、思い切り遊ばせられます。

- 土遊びと泥遊び: 家の中では難しい泥遊びや、小さな砂場を設置することで、子供たちの感性を育む大切な遊び場となります。砂場を設ける際は、フタ付きにし、使用しないときは動物の侵入を防げるように配慮が必要です。

ペットとの共生:最高のプライベートドッグラン

- 愛犬の自由: 愛犬を飼う家庭にとって、中庭は極めて有効なプライベートドッグランとなります。リードなしで自由に走り回らせることができ、天気の良い日は外の空気に触れさせることができます。

- 設計の工夫:

- 床材の選択: ペットの足腰に負担が少ない人工芝や、排泄物の処理がしやすいタイル、水洗いしやすいコンクリートなど、目的に合わせて床材を選びましょう。

- キャットウォーク: 猫を飼っている場合は、2階の窓や室内から中庭に出られるキャットウォークを設けることで、愛猫にとっても安全で最高の遊び場となります。

多目的活用:非日常を楽しむアウトドアリビング

友人や親戚を招いてのバーベキューやホームパーティーも、通行人や隣家の目を気にせず楽しめます。特にLDKに面した中庭は、「もう一つのリビング」として機能します。

- 具体的な活用アイデア:

- ウェルネス空間: 早朝のヨガやストレッチ、瞑想の場として活用し、一日の始まりに新鮮な空気を取り込む。

- リモートワーク/読書: 気分転換に中庭に小さなテーブルと椅子を出し、屋外で読書やリモートワークを行う。Wi-Fi環境の整備も忘れずに。

- 趣味の空間: 小規模な家庭菜園やガーデニング、陶芸、絵画などの趣味の作業場としても活用可能です。

- 洗濯物干し場: 外部の視線に晒されないため、急な来客があっても洗濯物を気にせず干しておけます。

2-2. 意匠性と感動を生む造園デザインと五感の豊かさ

中庭の景観は、室内のどこからでも目に入るため、家全体の雰囲気を決定づけます。プロの造園家と連携することで、日常を彩る「生きたアート」として機能させることができます。

造園家の手による意匠性の高い景観

- シンボルツリーの選定: 中庭の広さに合ったシンボルツリー(落葉樹または常緑樹)を選びます。この木を、リビングやダイニングの窓から見える「フォーカルポイント(視線の焦点)」とすることで、室内空間に奥行きと季節感を与えます。

- 照明デザイン(ナイトガーデン):

- アップライト: 植栽を下から照らすアップライトを設置することで、夜間、壁面に木の影が大きく映し出され、幻想的な雰囲気を醸し出します。

- 調光機能: 外部照明に調光機能を持たせることで、パーティー時には明るく、リラックスしたい夜は暗くするなど、シーンに合わせて光の演出が可能です。

- 水盤(ウォーターガーデン):

- 小さな水盤や噴水を導入することで、視覚的な涼しさと、水のせせらぎという聴覚的な癒しを取り入れます。水盤は、周囲の光や影を反射し、中庭に独特の表情を与えます。

季節の移ろいを身近に感じるための植栽計画

春には新緑、秋には紅葉、冬には雪景色など、四季の変化を室内にいながらにして感じられるよう、植栽計画を綿密に練る必要があります。

- 落葉樹と常緑樹のバランス:

- 落葉樹: 季節の変化を楽しませてくれるシンボルツリーに最適です(例:ヤマモミジ、アオダモ)。ただし、秋の落ち葉対策が必須となります。

- 常緑樹: 一年を通じて緑を保ち、目隠しや背景の役割を果たします(例:シマトネリコ、オリーブ)。

- 自然の機微を感じる豊かさ:

- 光の変化: 朝日や夕日が中庭に差し込む様子、雲の動きによる光の強弱の変化を室内から楽しめます。

- 雨音と雨上がり: 集中豪雨の激しさや、雨上がりの緑の匂いなど、五感で自然を感じる機会が増え、子供の感性を育み、大人には深いリラックス効果をもたらします。

3. デメリットと対策:計画時の重要チェックリスト

中庭のある家を計画する上で、避けて通れないのが「水」と「メンテナンス」の問題です。これらの対策を怠ると、後悔の原因となるため、建築段階での緻密な計画と、初期コストを惜しまない決断が不可欠です。

3-1. 排水設備と水害対策(最重要項目)

建物に囲まれた中庭は、外部に開かれた庭よりも水が溜まりやすい特性があります。特に湿気の高い土地や集中豪雨への対策は、命綱として万全にする必要があります。

3-1-1. 湿気・水たまり対策の技術的な詳細

- 適切な水勾配の徹底: 中庭の床面は、排水口に向けてわずかに傾斜(水勾配)をつけることが絶対条件です。水たまりは、コケやカビの原因となるだけでなく、滑りやすさや景観の劣化にもつながります。

- 推奨勾配: 一般的に、1/100〜1/50程度の勾配を設けることが推奨されます。これは、1メートル進むごとに1〜2センチメートル下がる傾斜を意味します。

- 防水層の強化と種類: 中庭の下は、多くの場合、LDKや居室など建物の構造体(屋根や床)になっているため、防水層の破断=漏水に直結します。

- FRP防水: 軽量で強度が高く、硬化が早いため、一般住宅のベランダや中庭で最も多く使われます。

- アスファルト防水: 信頼性が高い工法ですが、費用が高く、施工場所を選びます。

- 最も重要な箇所: 壁面と床面の接合部(立ち上がり)が最も水が浸入しやすい箇所です。この部分の防水層の立ち上がり処理(通常は15〜25cm)を丁寧に行うことが、プロの仕事を見分けるポイントです。

- 広範囲の排水設備(グレーチング): 中庭に面する建物の壁沿い全体に、幅の広いグレーチング(溝蓋)を設置することで、壁を伝って流れ落ちる水や、中庭に溜まった水を効率よく排水します。

- メリット: 一点集中の排水口よりも排水能力が高く、特に集中豪雨時にはその能力が発揮されます。また、溝にゴミや落ち葉が溜まりやすいですが、グレーチングを持ち上げるだけで簡単に清掃できるタイプを選ぶと、日常のメンテナンスが楽になります。

3-1-2. 集中豪雨時の浸水対策

排水溝の能力を超える降雨があった場合に、建物への浸水を防ぐための具体的な対策が必要です。

- 緊急オーバーフロー経路(命綱): 排水溝がゴミや落ち葉などで詰まった際でも、水が建物側に流れ込まないようにする仕組みです。

- 設計原則: 中庭の床面を、必ず室内床面よりも一段低く(通常5〜10cmの段差)設けます。さらに、排水溝が詰まっても、その段差よりも低い位置に緊急用の排水口(オーバーフローパイプ)を設けることで、中庭の水位が一定以上になると外部に排出されるルートを確保します。

- 地下貯水槽(ピット)の検討: 水害リスクが高い地域や、ロの字型で排水先が限られる敷地では、地下貯水槽(ピット)の設置を検討しましょう。

- 機能: 大量の雨水を一時的に貯留し、下水道への排出をコントロールすることで、公共の排水系統への負担を減らし、浸水リスクを劇的に軽減します。

- 費用: 設置には初期費用(数十万円〜)がかかるため、建築家と地域の水害ハザードマップを確認しながら、費用対効果を慎重に判断する必要があります。

3-1-3. 湿気対策:通風計画の重要性

風の抜け道がないロの字型は湿気が溜まりやすく、カビやコケ、建物自体の劣化につながります。

- 風の通り道を作る形状: コの字型やL字型を選択することで、風が通り抜けやすくなり、湿気対策が容易になります。

- ロの字型での対策(換気経路の設計):

- 家全体での換気: 中庭に面した窓と、外部に面した窓(高窓など)を開けることで、中庭を経由して家全体を風が通り抜ける「換気計画」を綿密に練る必要があります。

- 床下換気システム: 中庭の床下に強制的に熱と湿気を逃がすための換気システム(ファンなど)を設置することも有効です。

- 機械換気の利用: 湿潤な地域では、サーキュレーターや換気扇を設置し、物理的に中庭の空気を循環・排出させることも検討に値します。

3-2. メンテナンスと景観維持

中庭は、その美しさの代償として、手入れの手間がかかります。この手間をどこまで許容できるかが、計画の鍵となります。

3-2-1. 植栽の管理と清掃の省力化

- 庭の手入れの必要性への対策: 植栽や芝生は、季節ごとの剪定、雑草対策、病害虫対策が必須となります。メンテナンスの手間を減らしたい場合は、以下の対策を組み合わせましょう。

- ローメンテナンスな植栽の選定: 成長が遅く、頻繁な剪定が不要な樹木(例:ソヨゴ、ハイノキなど)を選ぶ。

- 自動灌水システム: 植栽エリアに自動で水を供給するシステムを導入することで、毎日の水やりや旅行中の水枯れの心配を解消します。

- ローメンテナンスな素材の比率: 砂利、タイル、コンクリートといったローメンテナンスな素材の比率を上げ、土や芝生の部分を極力減らすことを検討すべきです。

- 清掃の難易度への対策(落ち葉・砂塵): 落ち葉や砂塵が溜まりやすい構造であるため、日常的な掃除のしやすさを考慮する必要があります。

- 高所清掃対策: 中庭に面した大きな窓ガラス(特に2階部分)は、掃除が非常に困難です。窓を簡単に外せる構造(外れ止め機能付き)や、バルコニー、キャットウォークからのアクセスを確保し、高所清掃が容易な設計にすることが望ましいです。

- 電源と水道栓の設置: 中庭で高圧洗浄機を使えるように、防雨型のコンセントと、ホースリールをつなげるための水道栓を設置します。

3-2-2. 造園家との連携:美しさを維持するプロの力

意匠性の高い景観は、専門的な知識と技術なくして維持できません。

- メンテにきてもらえる造園家の選定: 住宅設計段階から景観設計に携わった信頼できる造園家を選び、竣工後も定期的にメンテナンスに来てもらえる契約を結ぶことが成功の鍵となります。

- 連携の重要性: 建築家は建物全体の設計、造園家は植栽や景観の専門家です。両者が密接に連携し、植栽の根が防水層を傷つけないか、落ち葉が排水溝を詰まらせないかといったリスクを事前に回避する必要があります。

- 造園家選定のポイント: 植栽の知識だけでなく、照明や水盤など景観全体のデザインができるプロを選び、年間を通じた剪定、施肥、病害虫対策などの管理計画を立ててもらうことが重要です。

3-3. コストと生活動線の最適化

中庭は、床面積は増えないにもかかわらず、建築コストが一般的な住宅よりも高くなる傾向があります。

- 建築コストの増加要因の分解: 中庭を設けることによるコスト増は、主に以下の要因によります。

- 基礎工事の複雑化: 建物が凹凸になるため、基礎工事の手間が増す。

- 外壁面積の増加: 外部に面する壁だけでなく、中庭側の壁も外壁として扱われるため、材料費と工事費が増加する。

- 特殊な防水処理: 複雑な形状の屋根や床の防水処理に高度な技術と費用がかかる。

- 開口部と断熱材: 大きな窓を多用するため、窓の設置費用と高性能な断熱材の費用が増す。 このコスト増(一般的に建築費全体の10〜15%増)を初期の予算でしっかりと確保し、無理のない計画を立てる必要があります。

- 断熱効率の低下を防ぐための投資: 窓面積の増加は、家の断熱性能低下に直結し、冷暖房効率が悪化する原因となります。

- 高性能窓の採用: 窓ガラスを高性能なペアガラスやトリプルガラス(Low-E複層ガラスなど)にすることが必須であり、初期費用はかかっても長期的な光熱費削減につながります。

- 日射遮蔽対策: 夏の強い日差しを直接室内に取り込まないよう、庇(ひさし)を深く設計するか、外部ブラインドやオーニング(可動式の日よけ)を設ける日射遮蔽対策も重要です。

- 生活動線の確保(回遊性の設計): 中庭を囲む「ロの字型」などは、部屋間の移動距離が長くなりがちです。

- これを解消するため、キッチン→パントリー→中庭→ランドリーといった機能的な空間を連続させる回遊性のある間取り設計を意識し、日々の生活効率を確保することが重要です。無駄な移動を減らすことで、中庭を最大限に活用できます。

4. 中庭を成功させるための設計上の原則と仕上げ材の選び方

中庭の設計を成功させるには、内部空間との「つながり」をいかに深くつくるかが不可欠です。

4-1. 内部空間との関係性と開口部の選び方

中庭は、リビングやダイニングの延長として機能させることで、その価値が最大化されます。

- 視線の「抜け」と「焦点」の設計: 中庭を挟んで対角線上に開口部(窓)を設けることで、視線が奥まで「抜け」、部屋が実際よりも広く感じられます。この視線の先に、植栽や水盤などの「フォーカルポイント」を置くことで、室内からの眺めが単調になるのを防ぎます。

- 床のレベル統一と安全対策: LDKと中庭の床レベルを可能な限り近づける(またはフラットにする)ことで、開口部を全開にした際に、中庭がLDKの一部であるかのように一体化し、開放感を演出できます。

- フラットの注意点: 完全なフラットにすると、雨水が室内に浸入するリスクが高まるため、必ず室内よりも数センチ低い位置に中庭の床を設ける「段差」は必要です。この段差は、高齢者や小さな子供にとってつまずきの原因にならないよう、できる限り小さく(3〜5cm程度)抑える工夫が求められます。

- 窓の選び方:

- 全開口サッシ(フルオープンサッシ): 壁の中に窓枠を完全に引き込むタイプで、中庭と室内を完全に一体化させたい場合に最適です。開放感は抜群ですが、防水性や断熱性が通常の窓より劣る場合があり、コストも高くなります。

- 大開口引き違い窓: 一般的なサッシですが、フレームを極力細くする「スリムフレーム」を選ぶことで、景観を損なわず開放感を高めることができます。

4-2. 中庭の床材の選び方:機能性とメンテナンスの比較

中庭の床材は、景観だけでなく、メンテナンスの手間と初期費用に大きく影響します。主な床材の特性を理解しましょう。

| 床材 | メリット(機能性) | デメリット(メンテナンス) | 初期コスト(概算) |

|---|---|---|---|

| タイル | 耐久性・耐水性が高い。高級感が出る。掃除が容易(高圧洗浄可)。 | 初期費用が高い。夏場に熱をもちやすい。目地が汚れる。 | 高 |

| 天然ウッドデッキ | 自然な風合い、夏場も熱くなりにくい。 | 5年に一度程度の塗装・メンテナンスが必須。腐食・シロアリリスク。 | 中〜高 |

| 人工木デッキ | メンテナンスフリー(塗装不要)。腐食・シロアリの心配がない。 | 天然木より質感は劣る。夏場はかなり熱くなる。 | 中 |

| 芝生 | 柔らかな感触。子供の遊び場に最適。景観が豊かになる。 | 水やり、芝刈り、雑草対策が必須。メンテナンス負荷が最も高い。 | 低〜中 |

| 砂利 | 排水性が高い。コストが安い。踏むと音が出るため防犯性が高い。 | 小石が室内に入りやすい。落ち葉の掃除がしにくい。 | 低 |

床材選定のヒント

- 景観重視+掃除のしやすさ: LDKに面した部分はタイル、植栽周りは砂利やウッドデッキなど、複数の素材を組み合わせるのが一般的です。

- 子供の遊び場重視: 芝生やウッドデッキなどの柔らかい素材を優先し、熱くなりにくい人工芝も検討しましょう。

4-3. 中庭とインナーテラス・インナーバルコニーの違いを理解する

中庭と似た空間として「インナーテラス」や「インナーバルコニー」がありますが、その目的と構造は異なります。計画に含めることで、中庭の欠点を補完できます。

- 中庭(コートハウス): 屋根がなく、完全に空に開かれた空間。自然との一体感は圧倒的だが、天候の影響を直接受ける。

- インナーテラス/バルコニー: 屋根と壁の一部で覆われた半屋外空間。

- メリット: 雨の日でも洗濯物干しや作業ができる。中庭でできなかった機能性を補完できます。

- ハイブリッドな設計: 中庭の横に、屋根付きのインナーテラスを併設することで、雨天時でもアウトドアの雰囲気を楽しめる空間を確保することが可能です。

5. 【究極の対策】中庭のある家でよくある失敗例と具体的な回避策

中庭のある家の満足度が低い原因は、ほとんどが「計画時の予見不足」にあります。実際に住んだ人が後悔する具体的な事例と、その回避策を知っておきましょう。

失敗例1:夏場、中庭からの熱で室内が「温室」になった

中庭の壁や床(タイルなど)が太陽熱を吸収し、その熱が窓を通じて室内に伝わり、室温が急激に上昇する現象です。特にロの字型で南側に大きな窓を設けた場合に起こりやすいです。

- 回避策(設計):

- 深い庇(ひさし)を設ける: 夏の高く昇った太陽光を遮り、冬の低い太陽光は取り込むことができるよう、庇の深さを精密に計算します。一般的に、1階の窓には1m程度の庇が有効です。

- 日射遮蔽フィルムまたは外部ブラインド: 窓ガラスに日射熱をカットするフィルムを貼るか、外部から操作できるブラインドやスクリーンを設置し、熱を窓の外で遮断します。

- 高性能ガラスの採用: Low-E複層ガラスの中でも、特に遮熱性能の高いものを選び、熱の侵入を物理的に防ぎます。

失敗例2:結局、中庭が「デッドスペース」になってしまった

「憧れて作ったけど、数年で使わなくなった」「洗濯物を干すだけの場所になった」という声も聞かれます。原因は、中庭がLDKから孤立していたり、動線が悪かったりすることにあります。

- 回避策(動線と目的の明確化):

- LDKからのアクセスの徹底: 中庭は、リビングやダイニングの最も近く、最も広い窓に面するように配置し、室内から中庭への動線を最も短くします。

- 目的を明確にする: 計画段階で「この中庭で週に3回朝食をとる」「毎週末バーベキューをする」など、具体的な目的をリストアップし、それに必要な設備(電源、水道、照明、テーブルスペース)を必ず設置します。

- 回遊性を確保: キッチン→パントリー→中庭→ランドリーといったように、中庭が単なる通過点ではなく、生活の一部となるように回遊動線を組み込むことで、必然的に利用頻度が上がります。

失敗例3:植栽の落ち葉掃除と雑草抜きが想像以上に大変

「ロの字型で落ち葉が溜まり、排水溝が詰まりやすくなった」「芝生の手入れが追いつかず、見た目が悪くなった」という後悔は多いです。

- 回避策(メンテナンス計画):

- 植栽の選定ミスを防ぐ: 落ち葉が多いケヤキやシデなどの高木ではなく、落ち葉が少なく成長が遅い樹木(アオダモ、ヤマボウシなど)をシンボルツリーに選びます。

- 掃除動線の確保: 中庭全体に水が流れるように水勾配をつけ、高圧洗浄機で一気に洗い流せるように排水設備を設計します。また、掃除用具をすぐに取り出せるよう、中庭に面した収納(物入れ)を設けます。

- 雑草対策: 植栽エリアの土部分には、防草シートを敷き、その上に砂利やウッドチップを敷き詰めることで、雑草が生えにくい環境を作ります。

6. まとめ:理想のコートハウスを実現するためのプロの協力体制

中庭のある家は、設計の難易度が非常に高いため、建築家や造園家といった「プロの協力体制」が何よりも重要になります。

6-1. 建築家・造園家とのコミュニケーション術

中庭を成功させる鍵は、以下の3つの要素を建築家と共有し、計画に落とし込むことです。

- 目的の明確化: 中庭を「何のために使うか」(景観重視、子供の遊び場重視、多目的活用など)を最初に決め、形状(ロの字、コの字)と床材を決定する。

- 水対策の徹底: 水勾配、広範囲の排水溝、防水層、緊急オーバーフロー、そして湿気対策という5つの視点から、徹底的に排水計画を練り、設計図に具体的な仕様を明記してもらう。

- プロの協力体制の確立: 景観とメンテナンスを両立させるため、建築家と信頼できる造園家をセットで選定し、竣工後のメンテナンス契約も含めて計画する。

建築家選びのチェックポイント

- 実績の確認: 過去に中庭のある家(コートハウス)の設計実績が豊富にあるかを確認しましょう。特に、排水や通風に関する工夫をどのように行ったかを具体的に質問します。

- シミュレーションの依頼: 敷地の条件に基づき、日当たり(日影)や風の流れ(通風)のシミュレーション図を作成してもらい、計画の妥当性を確認しましょう。

造園家への具体的な依頼内容

- ローメンテナンスな提案: 「手入れに時間をかけたくない」という要望を明確に伝え、成長が遅く、落ち葉が少ない樹木や、自動灌水システムなど、具体的なローメンテナンスの提案を求めましょう。

- 年間管理計画の提示: 竣工後の剪定、施肥、病害虫対策などの年間スケジュールと費用を事前に提示してもらい、メンテナンス契約を結びます。

6-2. 最終チェックリスト(工事着手前)

このガイドで学んだ全ての内容を、設計図面上で確認するための最終チェックリストとしてご活用ください。

| チェック項目 | 確認事項 | 備考 |

|---|---|---|

| 排水と防水 | 床面に排水口に向けた水勾配(1/100〜1/50)が取られているか。 | 図面上の勾配をチェック。 |

| 壁沿いに広範囲なグレーチング(溝蓋)が設置されているか。 | 排水能力の要。 | |

| 室内床より低い位置に緊急オーバーフロー経路が確保されているか。 | 浸水対策の最重要項目。 | |

| 中庭床下の防水層の種類と立ち上がり寸法が確認できるか。 | FRP防水など、仕様を確認。 | |

| 採光と通風 | ロの字型の場合、高窓や地窓などによる強制的な換気経路が確保されているか。 | 家全体の空気の流れを確保。 |

| 夏の日射を遮る深い庇(ひさし)が設計されているか。 | 温室化を防ぐ。 | |

| メンテナンス | 中庭に面して防雨型コンセントと水道栓が設置されているか。 | 掃除(高圧洗浄機)のために必須。 |

| 2階窓の清掃が容易な設計(アクセス可能なキャットウォークなど)になっているか。 | 高所清掃の難易度を確認。 | |

| 植栽の樹種が、手入れの手間が少ないものになっているか。 | 造園家と最終確認。 | |

| 動線と活用 | LDKから中庭への動線が最も短く、使いやすいか。 | 中庭が生活の一部となるように。 |

| 床の段差(LDKと中庭)が小さく安全か。 | バリアフリー性のチェック。 |

この詳細な計画ガイドを、設計事務所や工務店との打ち合わせに活用し、メリットとデメリットの両方を深く理解した上で、ご家族の理想とする、光と風に満ちた豊かな住まいを実現してください。

中庭のある家は、設計段階での手間を惜しまなければ、日々の暮らしに素晴らしい豊かさと安心をもたらしてくれるはずです。ご自身の家づくりに自信をもって取り組んでくださいね。