序章:25坪平屋の可能性と挑戦

近年、平屋ブームが再燃していますが、特に「25坪(約83㎡)」というサイズは、現実的な予算と敷地面積の中で検討されやすいボリュームです。この25坪という広さは、一般的な2階建て住宅の3LDKやマンションの4LDKに相当し、3〜4人家族が生活する上で必要最低限の空間を確保できる広さと言えます。

しかし、25坪という限られた面積の中に全ての生活空間を凝縮する平屋計画には、特有の課題も伴います。特に、お子様のいる4人家族の場合、将来的な個室の必要性や、生活空間の「狭さ感」をいかに解消するかが成功の鍵となります。

本稿では、25坪平屋の基本的なメリットから、限られた空間で最大限の広さと快適性を実現するための具体的な間取りテクニック、さらには収納、動線、性能に至るまで、後悔しない家づくりを実現するための設計の極意を徹底的に解説します。

1. 25坪平屋の基本とメリット:サイズ感と生活の質

1.1. 25坪平屋のサイズ感と適した家族構成

25坪(約83㎡)は、メートル法に換算すると約8.5m×9.7m(畳数では約50畳)程度の広さです。この広さで必要な部屋数を確保するためには、緻密な計画が求められます。

- 一般的な広さのイメージ: 3LDKまたはコンパクトな4LDKの間取り設計が可能です。3LDK(LDK16畳+居室6畳×2)は比較的ゆとりを持って配置できますが、4LDKを確保する場合は、各居室やLDKの広さを削る覚悟が必要です。

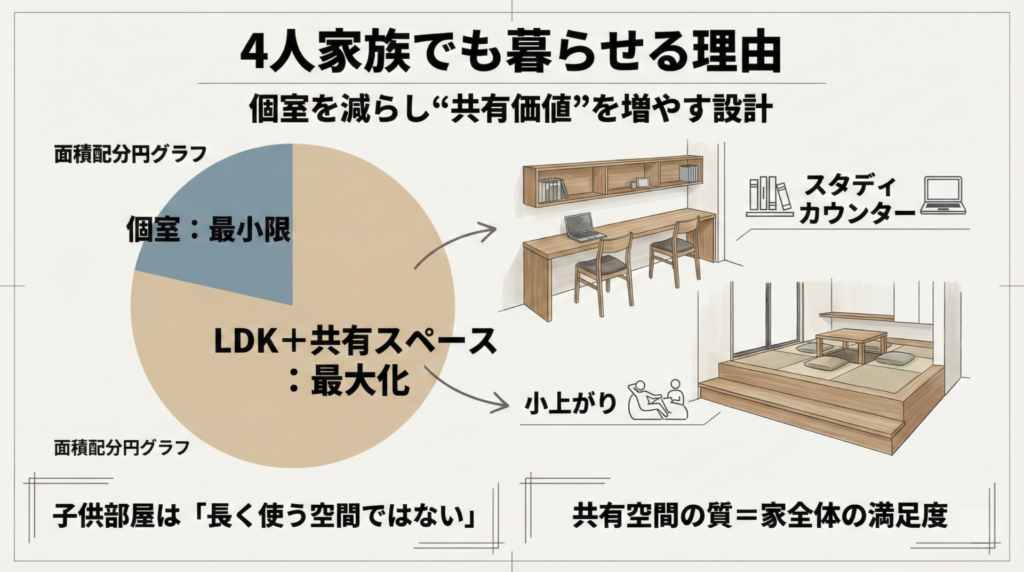

- 4人家族が住む場合の注意点: 4人家族(夫婦+子供2人)の場合、個室を3つ設けるにはLDKや収納を削る必要が生じがちです。そのため、「広さの工夫」(後述の第2章参照)を駆使し、リビングや水回りなどの共有空間を充実させることが必須となります。子供部屋は4.5畳〜5畳とコンパクトにし、その分、リビングや共有のスタディスペースを広く取る設計が現代のトレンドです。

- 平屋のコミュニケーション: ワンフロアであるため、家族間の距離が近く、たとえ個室にいても雰囲気や気配を感じやすく、自然なコミュニケーションが生まれるメリットがあります。また、高齢になった親との同居を検討する場合でも、段差がなく、お互いの気配を感じられる平屋は理想的な形です。

1.2. 平屋ならではの生活利便性と将来性

平屋を選ぶ最大の理由の一つは、その生活利便性と将来性の高さにあります。

- 家事・移動の効率化(特に洗濯動線): 階段の昇り降りが一切不要なため、洗濯物を干す、取り込む、畳む、しまうという一連の動作がワンフロアで完結し、家事効率が格段に向上します。理想的なのは、キッチン→洗面脱衣室→ファミリークローゼット→LDKというスムーズな回遊動線です。

- 安全性の確保とバリアフリー: 階段がないことで、小さなお子様がいる家庭では転落事故のリスクを回避できます。また、将来的に車椅子が必要になった場合でも、リフォームの負担が少なく、生涯を通じて安心して暮らせるバリアフリーに適した構造です。さらに、基礎や屋根の面積が大きい分、建物全体が低重心となり、耐震性が高まるというメリットもあります。

2. 25坪で「広さ」を確保する間取り計画の原則

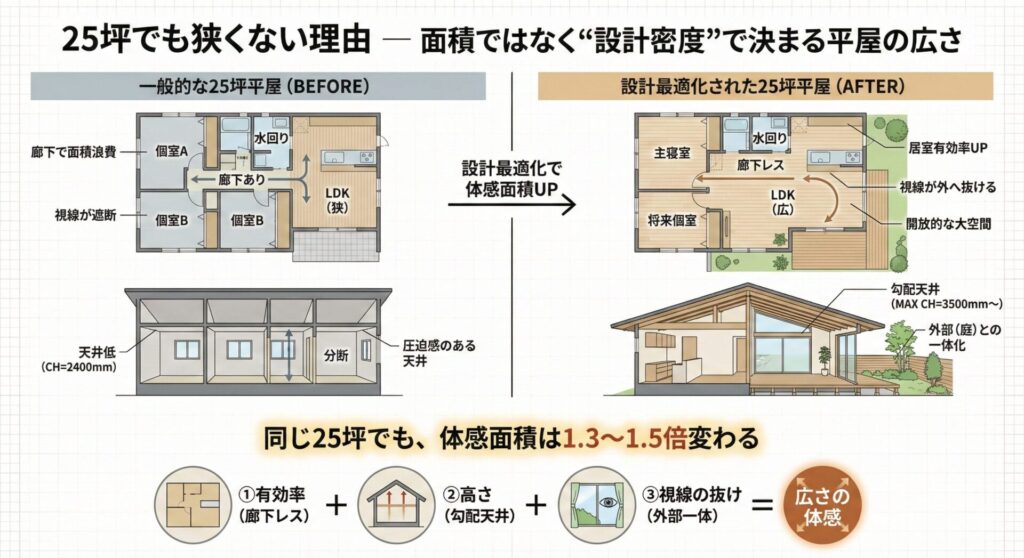

25坪という制約の中で広さを獲得するためには、物理的な面積だけでなく、「体感的な広さ」を生み出す設計原則が必要です。

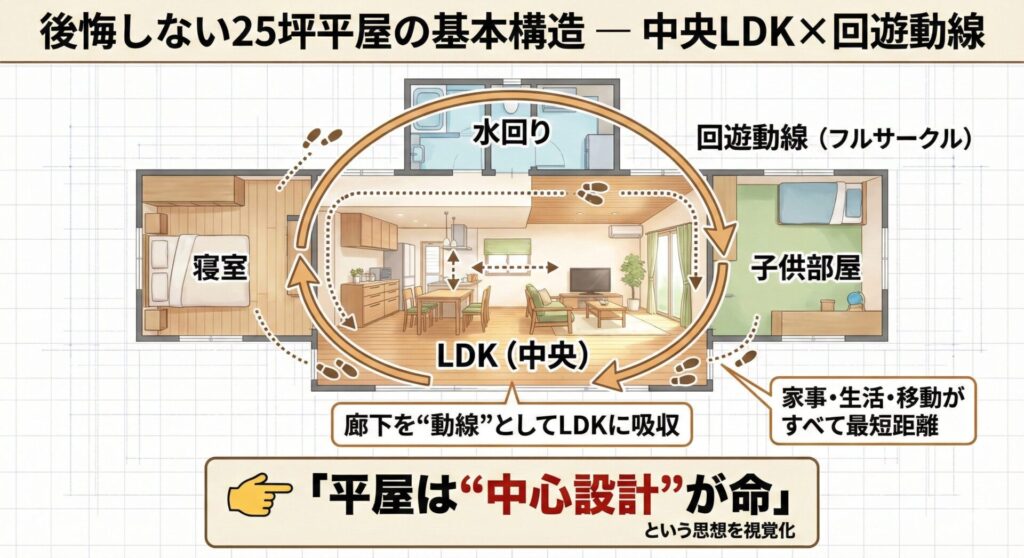

2.1. 徹底した無駄の排除と有効率の向上

① 通過動線の最小化(廊下レス設計)

- 廊下レスの追求: 廊下は「通るためだけ」の空間であり、居住空間としては利用できません。25坪という限られた面積では、廊下を極力なくし、その面積をLDKや収納スペースに組み込む「廊下レス設計」が鉄則です。廊下を無くすことで、約2〜3畳の面積を居住空間に転用可能です。

- 間取りの具体例: 各居室や水回りへのアクセスをリビングやダイニングから直接行う回遊性の高い間取りを採用することで、有効面積を最大化します。特に、玄関から直接シューズクロークを通り、ファミリークローゼット、そしてLDKへと繋がる「ウォークスルースタイル」は、廊下と収納を兼ねた究極の廊下レス設計と言えます。

② 整形平面の採用

- デッドスペースの削減: 建物の外形をシンプルな「整形平面」(正方形や長方形などのシンプルな箱型)に近づけることで、凹凸(くぼみ)部分に生まれるデッドスペースや、構造上の無駄な壁を減らすことができます。これにより、建築コストも抑えられ、構造的に安定した計画となります。複雑な形状は屋根や外壁工事費を高騰させる原因となるため、総建築費削減にも直結します。

2.2. 空間の多用途化と可変性の確保

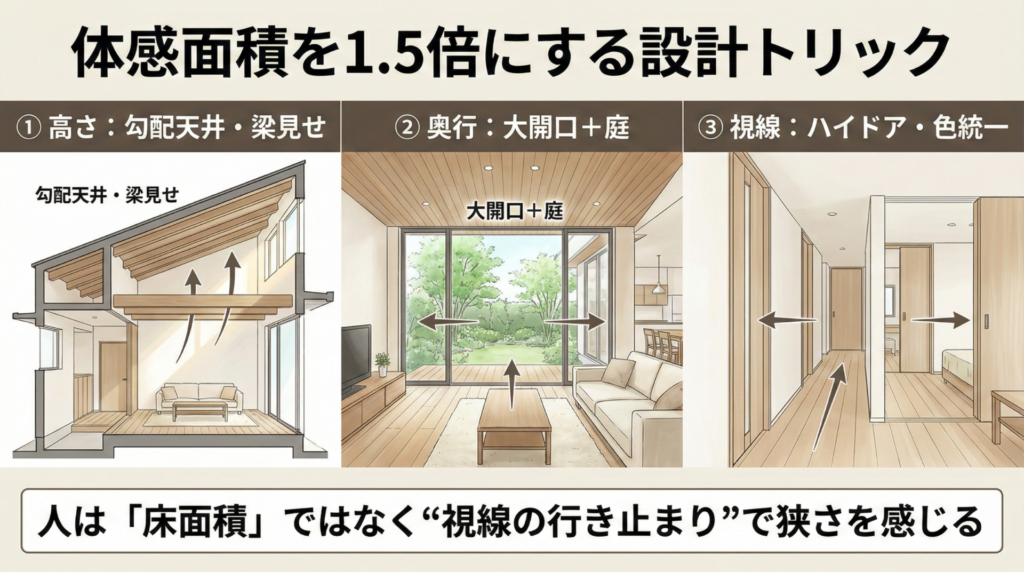

① 高さ方向の有効活用

平屋は2階がないため、天井の形状を自由に設計でき、「高さの空間」を活かす工夫が有効です。

- 勾配天井と梁見せの採用: LDKの上部を屋根の形状に合わせた勾配天井にし、構造材である梁を意図的に見せる「梁見せ」デザインを採用することで、天井高に開放的なメリハリが生まれます。視線が上へ抜けるため、床面積以上の広々とした空間を体感できます。特にLDKを建物の中心に配置する場合、トップライト(天窓)と組み合わせることで採光効率も向上します。

- 小上がりスペースの設置と収納: 畳の小上がりスペースをリビングの一角に設けることで、段差の下を大容量の引き出し収納として活用できます。これは「高さ」を「収納力」に変える最も効果的な手法です。小上がりは座ったり、寝転がったり、ゲストをもてなしたりと多目的に使えるため、部屋を分けることなく機能を追加できます。

- ロフト・小屋裏収納の検討: 建築基準法上の床面積に算入されない高さ制限(1.4m以下)をクリアできる範囲で、小屋裏やロフトを収納や書斎スペースとして活用することで、生活空間の広さを確保します。固定階段ではなくハシゴ式にすることで、ロフト下の天井高をより確保しやすくなります。

③ LDKを中心とした多用途空間の創出

25坪という制約の中で最も重要になるのは、LDKの多用途化です。LDKを「食事や団らんの場」という従来の定義に留めず、「仕事場(在宅ワーク)」「学習スペース」「来客対応」「趣味の空間」といった複数の機能を持たせることで、個室の数を減らし、その面積をLDKの広さに還元します。

- 造作カウンターの設置: ダイニングの一角やリビングの壁際に、奥行き40cm程度の造作カウンターを設置することで、スタディコーナーやリモートワーク用のスペースを確保します。これは、個別に書斎を設けるよりもはるかに省スペースでありながら、家族の気配を感じながら作業できるメリットがあります。

- 「ハーフ・パブリック」な和室/小上がり: LDKに隣接した小上がりスペースを設ける際、完全に仕切らず、障子やロールスクリーンなどの緩やかな建具で仕切れるようにすることで、普段はLDKの一部として利用し、来客時や一時的な寝室として活用できる多用途な空間になります。これにより、独立した客間を設ける必要がなくなります。

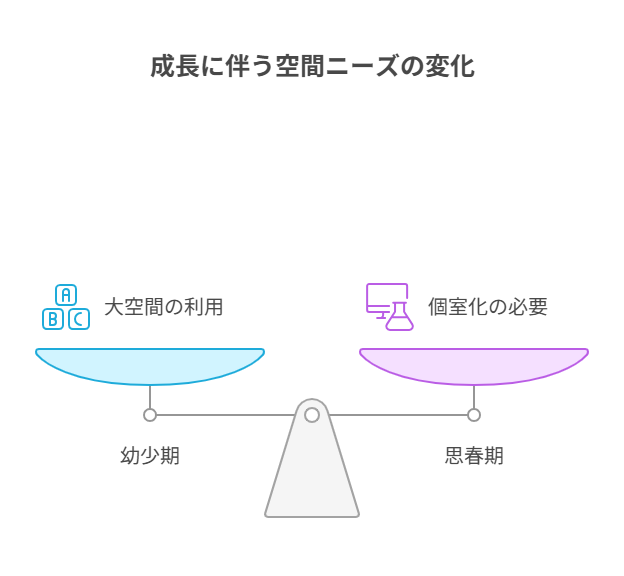

② 成長に対応する間取り(可変性)

4人家族の場合、将来的な子供の個室の必要性を見越した「可変性のある間取り」が重要です。

- 大空間のフレキシブル利用: 子供が幼少期の間は、主寝室と子供部屋をあえて仕切らず、大きな「ファミリーベッドルーム」として運用するなど、用途をまとめたフレキシブルな大空間とする。この大空間は、家族の成長に合わせてフレキシブルに変化できる「柔軟性」を内包しています。

- 可動間仕切りと移動家具: 将来、子供が個室を必要とする時期が来たら、壁ではなく、移動式の家具(大容量の本棚など)や可動間仕切り、カーテンウォールで仕切ることで、容易に間取りを変更できる計画とします。これにより、25坪という限られたスペースの中でも、将来にわたって対応できる個室を柔軟に確保できます。この方法は、将来的に子供が巣立った後に再び大空間に戻すことも容易です。

2.3. 視覚効果による「狭さ感」の解消

① 開放的なLDKと外部空間との一体化

- オープンコンセプト: 壁や建具で区切らず、LDK(リビング・ダイニング・キッチン)を一体の空間として設計する「オープンコンセプト」は、狭さ感をなくす基本です。

- 大きな窓の設置: 南側や庭に面する側に掃き出し窓などの大きな開口部を設け、ウッドデッキや庭をLDKの延長として取り込みます。室内と外部の境目が曖昧になることで、視覚的な広さ感を飛躍的に獲得できます。平屋は外部へのアクセスが容易なため、この効果を最大限に活かせます。特に、窓を全開にできるフルオープンサッシを採用すれば、開放感は一層高まります。

② 建具・水回りの工夫

- ハイドアと引き戸の採用: 天井まで届く「ハイドア」を採用することで、空間をより高く見せ、壁面との一体感が生まれます。また、開閉時にデッドスペースが生まれない「引き戸」を多用することで、家具配置の自由度を上げ、すっきりとした印象を与えます。

- 水回りの開放性: 浴室や洗面所、トイレを必要以上に区切らず、可能な範囲で開放的に設計します。例えば、洗面脱衣室に大きな窓を設けたり、浴室のドアをガラス戸にしたりすることで、視覚的な繋がりが生まれ、狭さ感を軽減できます。ただし、プライバシーとのバランスには十分配慮が必要です。

③ 内装計画と照明による視覚効果

空間を広く見せるためには、内装の色彩計画と照明計画が不可欠です。

- 内装のトーン統一: 壁や天井、床などの内装色を、アイボリーやオフホワイトといった明るい同系色で統一します。明るい色は光を反射し、圧迫感を軽減するため、空間が広く感じられます。特に、天井と壁の色を合わせる「白のワントーンコーディネート」は、視線が途切れず、空間の広がりを強調する効果があります。

- 鏡の戦略的配置: 玄関のシューズクローク内や、LDKの壁面に、大型の鏡を戦略的に配置します。鏡は空間を映し出すため、奥行きが倍増したような視覚効果を生み出し、狭さを感じさせません。

- 間接照明の活用: LDKの主照明をダウンライトや間接照明のみとし、シーリングライトのような存在感のある照明を避けます。天井をすっきりと見せ、壁面を照らす間接照明は、空間に立体感と奥行きを与え、より開放的な雰囲気を醸し出します。また、光の影が壁に表情を生み出し、上質な空間演出にもつながります。

3. 快適な生活を実現する具体的な工夫:動線、収納、性能

広さの原則を押さえたら、次は日々の生活の質を高めるための具体的な工夫を施します。

3.1. 効率的な収納計画の徹底

限られた25坪を有効に使うには、「収納スペースの量」だけでなく「収納の配置」が重要です。

- ファミリークローゼットの集中と動線配置: 家族全員の衣類を一箇所に集約するファミリークローゼット(FCL)は、平屋との相性が抜群です。これを洗濯動線(洗面脱衣室や物干しスペース)の近くに配置することで、「洗う→干す→しまう」の動線が一本化され、家事効率が大幅に向上します。FCLは、廊下を兼ねた「ウォークスルー型」にすることで、面積の無駄をさらに削減できます。

- 適所収納の確保: 使う場所の近くに必要なものを収納する「適所収納」を計画します。

- キッチン: パントリー(食品庫)を設け、ストック品を集中管理。

- 玄関: シューズクローク(SCL)を設け、靴だけでなく外遊び道具やレインコートなども収納。

- リビング: 散らかりやすい学習用品や日用品を収納するための壁面収納(ニッチ)を確保。

- 収納の分散を防ぐ: 物が各部屋に分散することを防ぎ、生活空間を「モノがない状態」に保つことで、体感的な広さを維持します。特に、リビング収納を充実させることが、常にLDKをスッキリと見せるための鍵となります。

④ 25坪平屋における収納寸法の具体例

25坪という限られた面積では、収納の寸法をミリ単位で計画することが重要になります。

| 収納の種類 | 推奨されるサイズと機能 | 面積削減の工夫 |

|---|---|---|

| ファミリークローゼット (FCL) | 3畳〜4畳程度。洗濯動線上の「通り抜け型(ウォークスルー)」とすることで、廊下を兼ねる。 | パイプハンガーをI字型ではなく、L字型またはU字型に配置し、中央の空きスペースを最小化する。奥行きは45cm〜60cmに抑える。 |

| シューズクローク (SCL) | 1.5畳〜2畳程度。外部収納(タイヤ、アウトドア用品)と内部収納(靴、コート)を分ける。 | SCLの壁の一部を飾り棚として玄関側に見せることで、圧迫感を減らし、デザイン性を高める。内部に換気扇を設けることで、匂い対策も万全に。 |

| パントリー | 0.75畳〜1畳程度。キッチンに隣接し、可動棚をコの字型に配置し、奥行きを30cm程度に抑える。 | 勝手口をパントリー内に設けることで、ゴミ出しや荷物搬入の動線が集約され、効率が向上する。 |

| 季節用品収納 | LDKや寝室からアクセスしやすい場所(例えば小屋裏収納や納戸)に集約し、日用品の収納とは分ける。 | 階段収納の代わりに、キッチン横の壁に薄型の納戸を設けるなど、縦の空間を細かく区切って活用する。奥行きが浅い収納は、どこに何があるか一目で分かりやすいというメリットもあります。 |

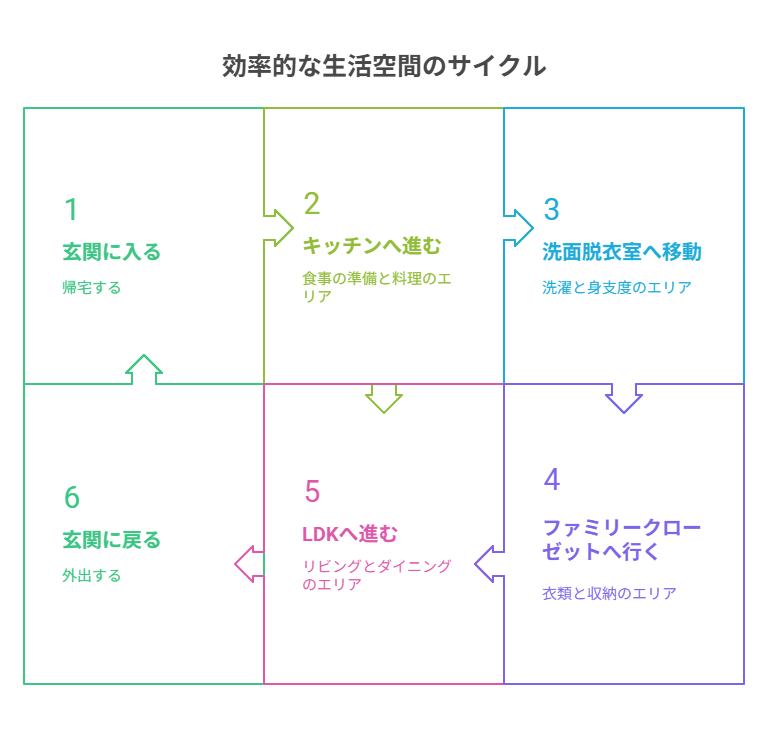

3.2. 家事・生活動線の工夫(フルサークル動線)

- 回遊性の高い動線(フルサークル動線): 玄関→キッチン→洗面脱衣室→LDKのように、複数の部屋を通ってぐるりと回れる「回遊性の高い動線」を取り入れます。これにより、行き止まりがなくなり、家事の流れに沿った移動が最短距離で可能となり、移動距離が短縮されます。特に朝の忙しい時間帯や、調理中に洗濯をこなす場合などに効果を発揮します。

- 水回りの集中: 浴室、洗面、トイレなどの水回りを近くに集約することで、配管経路がシンプルになり、建築コストの削減にもつながります。また、将来的なメンテナンスコストやリフォームの際にも、水回りが集約されている方が有利です。

③ 玄関からの「帰宅動線」と「来客動線」の分離

効率的な動線計画の応用として、「帰宅動線」と「来客動線」の分離は、リビングの美しさを保つ上で非常に有効です。

- 帰宅動線(マッドルーム): 玄関を入ってすぐ、シューズクローク→FCL→洗面所→LDKへと繋がる動線を確保します。これにより、外で付着した花粉や汚れをリビングに持ち込まず、手洗い・着替えがスムーズに行えます。この動線は、小さな子供がいる家庭では特に大きなメリットとなります。汚れた荷物や衣類をリビングに持ち込まずに処理できる「マッドルーム」的な役割も果たします。

- 来客動線(パブリックルート): 玄関ホールから直接リビングへ案内できるよう、生活感のあるFCLや水回りをゲストの視線から遮る動線を設計します。これにより、急な来客時にも慌てず、常に片付いた印象を維持できます。

④ 25坪平屋に最適な間取りパターン例

25坪で最も採用されやすい間取りパターンは、以下の2つです。

- 中央集中型(回遊型): LDKを建物の中心に配置し、その周囲を寝室や水回りで囲むパターン。回遊性が高く、廊下を最小限に抑えやすい。家族のコミュニケーションを重視する家庭に最適です。

- 分離型(プライバシー重視型): LDKと主寝室(夫婦の空間)、子供部屋などのプライベート空間を、中央のホールや水回りを挟んで左右に分離するパターン。平屋でも生活音やプライバシーに配慮しやすい。思春期のお子様がいる家庭や、二世帯同居の場合に検討されます。

3.3. 採光と通風への配慮

平屋は2階建てと異なり、奥の部屋に光が届きにくい傾向があるため、光と風の取り入れ方に工夫が必要です。

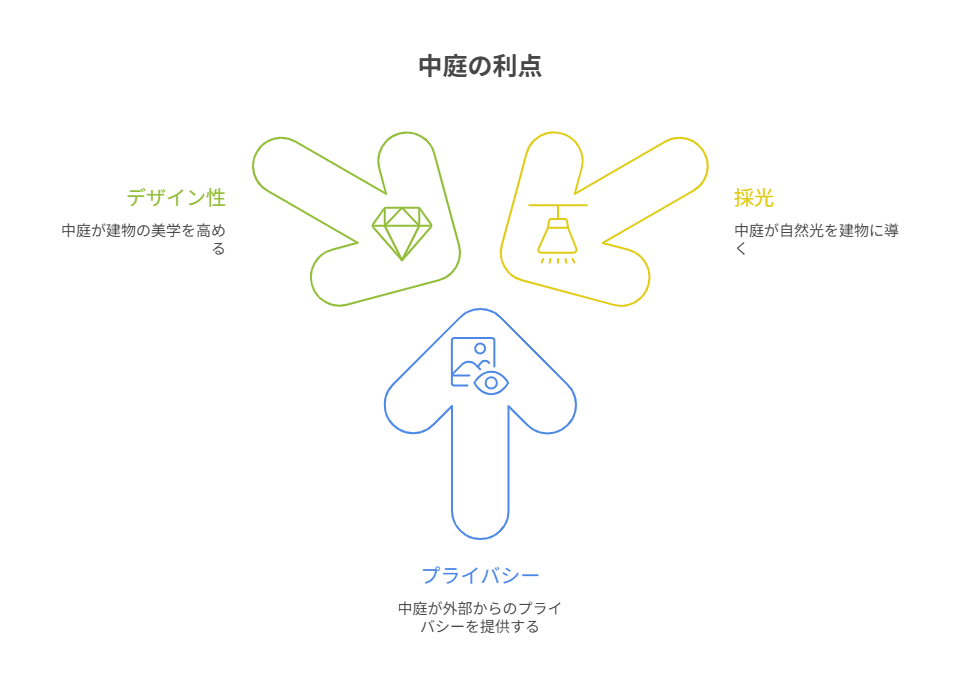

- L字型・コの字型の間取り: 土地の形状や隣接建物の状況が許すならば、建物の形状をL字型やコの字型にすることで、室内に中庭や光庭を確保でき、奥の部屋にも自然光と風を届けることができます。中庭は外部からの視線を遮りながら、LDKに開放感をもたらす重要な要素となります。

- 天窓(トップライト)と高窓の採用: 勾配天井を採用したLDKの上部に天窓を設けることで、壁面の窓よりも3倍以上の採光効果があると言われています。また、外部からの視線を気にせず光を取り込める高窓も有効です。熱負荷に配慮し、天窓には遮熱性の高いガラスを採用し、必要に応じてブラインドを設置しましょう。

④ 風の通り道と熱負荷の低減

単に窓を大きくするだけでなく、効率的な換気と日射制御を行うことが、夏の快適性を左右します。

- ウインドキャッチ窓の採用: 風が吹いてくる方角と、風が抜ける方角を計算し、配置する窓のタイプを決定します。特に「ウインドキャッチ窓」は、風を捉えて室内に引き込む効果が高く、通風を最大限に活かせます。家の中で風の流れをシミュレーションし、対角線上に窓を配置する「クロスベンチレーション」は基本中の基本です。

- 日射遮蔽計画(庇・軒): 平屋は屋根の軒を深く出しやすい構造です。南側の窓には、夏場の高い位置からの日差しを遮り、冬場の低い日差しは取り込めるよう、適切な長さの軒や庇を設置することが不可欠です。これにより、冷房負荷を大幅に軽減し、省エネにも繋がります。西日対策として、西側の窓にはスリット窓や植栽、外付けブラインドなどを検討します。

3.4. 性能と快適性の確保

25坪平屋で快適な暮らしを維持するためには、住宅の基本性能が極めて重要です。

- 高断熱・高気密の採用: 平屋は、外気に面する屋根と基礎の面積が相対的に大きくなります。そのため、特に断熱性能(UA値)が室内の温度環境に直結します。高性能な断熱材と高気密性(C値)を確保し、冷暖房効率を高めることで、光熱費の削減と快適な室温の維持に繋がります。高気密・高断熱は、25坪というコンパクトな空間の室温を均一に保つ上で最も重要な要素です。

- 全館空調の検討: ワンフロア構成の平屋は、家全体を均一な温度に保ちやすく、全館空調システムと非常に相性が良いです。廊下やトイレ、洗面脱衣室など、家の中の温度差をなくすことで、冬場のヒートショックのリスクを減らすなど、温度のバリアフリーを実現します。初期投資はかかりますが、生涯にわたる快適性と健康維持に貢献します。

③ 住宅性能の具体的な目標値とランニングコスト

高性能住宅を目指す上で、具体的な数値目標を持つことが重要です。

- 断熱性能(UA値)の目標: 地域にもよりますが、最低でも「HEAT20 G2」レベル(UA値0.46以下)を目指すことで、年間を通じて快適な室温を維持しやすくなります。25坪というコンパクトな面積だからこそ、高効率な断熱材やサッシ(トリプルガラスなど)への投資は、光熱費の削減効果として早期に回収できます。

- 気密性能(C値)の目標: C値は、建物の隙間相当面積を示す値で、数値が低いほど高気密です。最低でもC値1.0以下、できればC値0.5以下を目指しましょう。気密性が高まることで、せっかく温めた(冷やした)空気が逃げず、換気システムが計画通りに機能し、室内の空気質も向上します。

- 太陽光発電の検討: 平屋は屋根面積が広いため、太陽光発電システムを設置するのに有利です。自家消費型太陽光発電を導入することで、光熱費をゼロに近づけ、住宅ローンとは別にランニングコストを大幅に削減できます。特に高性能住宅との相乗効果は非常に高いです。蓄電池を導入すれば、災害時の非常用電源としても活用できます。

4. 25坪平屋の費用と土地選び:コストパフォーマンスを最大化する

4.1. 建築コストについて

「平屋=安い」というイメージは誤解です。25坪平屋の建築コストには、特有の傾向があります。

- 坪単価は高くなる傾向: 2階建てと比較して、平屋は基礎と屋根の面積が広くなります。基礎工事と屋根工事は建築コストの中でも単価が高い部分であるため、結果として「坪単価」自体は高くなる傾向があります。ただし、これはあくまで計算上の話であり、総額で比較することが重要です。

- 総建築費で比較することの重要性: しかし、階段、2階のホール、2階トイレなどのスペースや設備が不要になるため、総建築費で見ると、同等の居住空間を持つ2階建てと大差ないケースも多くあります。坪単価ではなく、必ず「総建築費」で判断することが重要です。特に、シンプルで整形な間取りにすることで、無駄な工事費や資材費を抑えられます。

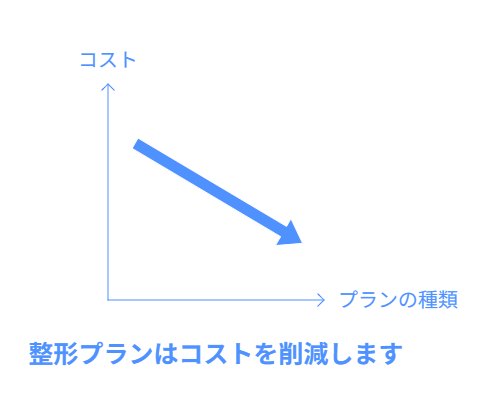

- 整形平面によるコストダウン: 第2章で述べたように、整形平面を採用することで、複雑な屋根形状や外壁の凹凸を減らすことができ、結果的に建築費用を抑えることが可能です。また、シンプルな形状は、将来的な外壁メンテナンス(足場費用)のコスト削減にも繋がります。

4.2. 土地の選定

- 広い土地面積が必要: 25坪の平屋を建てる場合、建築面積に加えて、駐車場や庭、隣地からの採光を確保するためのスペースが必要になります。そのため、同じ床面積の2階建てよりも広い土地面積を確保する必要があります。建ぺい率によっては、35坪〜50坪程度の敷地面積が必要になるケースが多いです。

- 周辺環境への配慮: 平屋は高さがないため、隣接する建物や敷地の状況が、室内の採光や通風、プライバシーに直結します。

- 周辺環境(隣地との距離や建物の高さ)を考慮し、LDKや居室の窓の位置を慎重に決定します。

- 採光とプライバシーを両立するため、大きな窓を設ける際は、庭を壁やフェンスで囲う「プライベートコート」を設けるなどの配置を検討することが重要です。これは、外部空間を内部空間の延長として取り込む、平屋ならではの贅沢な工夫です。

5. 25坪平屋の失敗事例と後悔しないための対策

25坪という面積は、設計次第で理想の住まいになりますが、油断すると「後悔ポイント」につながりやすいのも事実です。よくある失敗事例とその対策を知っておきましょう。

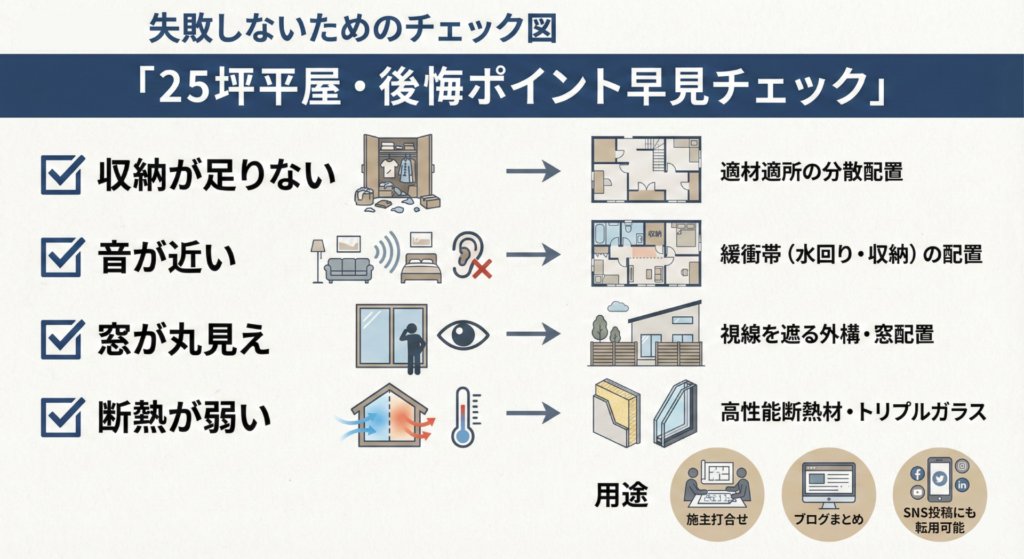

5.1. 失敗事例1:収納不足と生活空間の侵食

【失敗事例】

- 「廊下レス」を追求するあまり、収納を削りすぎてしまい、結果的に生活空間(LDK)に物があふれ、「狭い」と感じてしまった。

- 収納は確保したものの、奥行きが深すぎ(60cm以上)、奥のものがデッドストック化し、使いたいものにアクセスできず機能しなかった。

- 外部収納(タイヤ、工具、アウトドア用品、季節家電)が不足し、玄関や庭に物が溢れてしまった。

【後悔しないための対策】

- 収納率の確保: 25坪平屋の場合、収納面積比率(収納面積/延床面積)は**13%〜15%**を目安に計画します。これに加えて、小屋裏収納やロフトなどの床面積に含まれない空間をストック収納として確保しましょう。

- 奥行きの最適化: 奥行きは、衣類収納なら45cm〜60cm、パントリーなら30cm〜40cmなど、収納物に合わせて細かく設定します。深すぎる収納は物を取り出すための「通路」が必要になり、結果的に無駄なスペースを生み出します。

- 外部収納は必須: 敷地に余裕があれば、カーポート一体型の物置や、建物と一体化した外部収納を1畳程度確保することで、生活空間へのモノの侵入を防げます。特に平屋はワンフロアに全ての機能が集中するため、外部への逃げ場を作ることが重要です。

5.2. 失敗事例2:プライバシーの確保と音の問題

【失敗事例】

- LDKと居室が近すぎるため、リビングのテレビの音や会話が寝室まで聞こえてしまい、家族が別の活動を同時に行いにくい。

- 大きな窓を設置したものの、隣家や道路からの視線が気になり、結局一日中カーテンを閉めているため、せっかくの開放感が台無しになってしまった。

【後悔しないための対策】

- 配置による配慮: LDKと主寝室の間に水回りや収納(FCLなど)を挟む配置とし、音の緩衝帯を設けます。これにより、生活音の伝達を物理的に遮断できます。

- 窓の工夫: 窓の配置を、隣家の視線が気になる方向には高窓やスリット窓、採光が必要な方向には中庭に向けた大きな窓というように使い分けます。また、道路に面する窓には、目隠しフェンスや植栽を配置するなどの外部計画も合わせて行いましょう。

- 防音対策: 寝室や書斎として使う部屋の壁には、石膏ボードを二重に貼るなど、簡易的な防音対策を施すことで、音の問題を解決できます。また、床に遮音性の高いフローリングやカーペットを採用するのも有効です。

5.3. 失敗事例3:老後のための設備の過剰投資

【失敗事例】

- 将来のために不要な広いスペース(例えば、車椅子が通る必要のない場所の幅を過剰に確保)や、高額な設備(介護用エレベーターなど平屋では基本的に不要なもの)に過剰に投資してしまった。

- 将来のために全てをスロープにしたが、勾配が急すぎてかえって使いづらい。

【後悔しないための対策】

- 平屋の利点を活かす: 平屋は既に究極のバリアフリー構造です。将来の介護に必要なのは、エレベーターではなく、廊下幅の確保(90cm以上)、トイレ・浴室の広さ(手すり設置スペース)、そして段差の解消(特に玄関ポーチと庭へのアクセス)です。

- 将来的な変更を前提とする: 過剰な設備投資よりも、間取りの可変性や、将来的に簡単に手すりを設置できるような壁の下地補強をしておくことが、最も費用対効果の高い老後対策となります。数十年後の生活をシミュレーションし、本当に必要な対策に絞り込みましょう。

5.4. 失敗事例4:断熱性と光熱費の問題

【失敗事例】

- 平屋だから床面積が少ない分、冷暖房費も安いだろうと断熱性能を軽視してしまった。

- 勾配天井にしたが、屋根断熱が不十分で、夏場に天井からの熱が伝わり、LDKがサウナのように暑すぎる。冬場は足元が冷える。

【後悔しないための対策】

- 断熱性能への集中投資: 前述の通り、平屋は屋根と基礎の面積が広いため、熱損失を抑えるために断熱材の性能を2階建て以上に意識して高める必要があります。UA値G2レベルは最低目標としましょう。

- 換気システムの検討: 高気密・高断熱を実現したら、熱交換型換気システムを採用することで、換気による熱損失を最小限に抑え、冷暖房費を削減します。これにより、家のどこにいても快適な室温を維持できます。

- 窓の性能を最優先: 開口部(窓)からの熱の出入りが最も大きいです。高性能なサッシ(樹脂サッシなど)とLow-E複層ガラス(地域に応じて日射遮蔽型と日射取得型を使い分け)を採用することは、快適性と省エネの鍵となります。特に天窓や大きな掃き出し窓の仕様には、最大限にこだわりましょう。

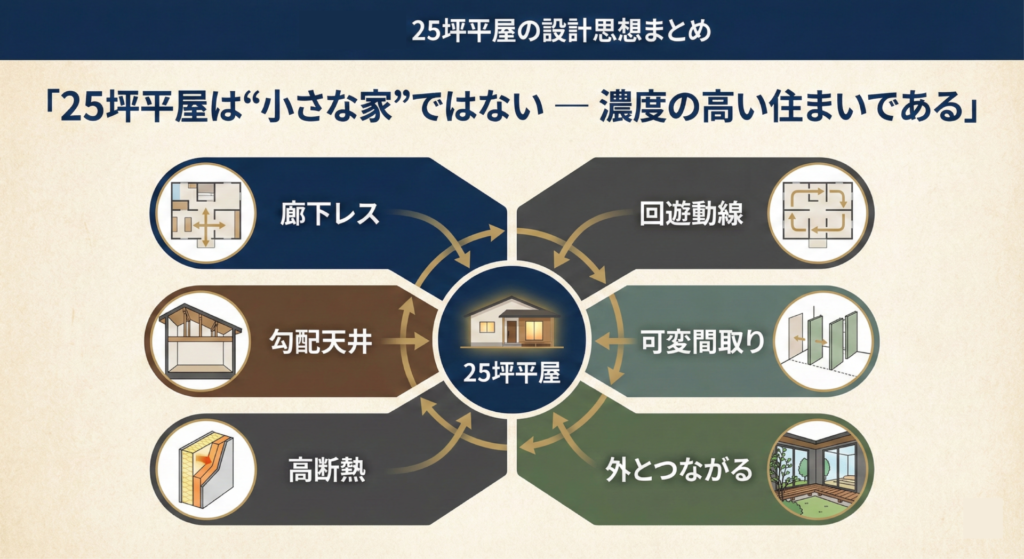

結論:25坪平屋で実現する豊かで快適な暮らし

25坪の平屋は、ただコンパクトなだけでなく、「無駄を削ぎ落とし、生活の質を高める」という設計思想を凝縮できる、非常に魅力的な住宅の形です。

- 設計のキーワード: 「廊下レス」「勾配天井による高さの活用」「可変性のある間取り」「ファミリークローゼットによる動線効率化」

- 得られる価値: これらの工夫により、25坪という面積でありながら、家族の繋がりが強く、家事が楽で、将来にわたって安心できる、面積以上の豊かさと快適性を実現できます。25坪の平屋建築は、単なる住宅の建築ではなく、「家族との新しい関係性」「家事からの解放」「生涯にわたる安心」を手に入れるための投資です。限られた空間を最大限に活かすための綿密な計画と、失敗事例から学んだ対策を講じることで、面積以上の価値を持つ理想の住まいを実現できます。

究極の平屋は、住まいの形をシンプルに、暮らしを豊かにする答えです。ぜひ、このガイドを参考に、ご自身のライフスタイルに合った25坪平屋の理想の住まいを形にしてください。

下記のバナーからYYAの公式ラインを追加して頂くと「25坪平屋の魅力を解説したまとめPDF」をプレゼントします。是非ご活用ください。