内壁デザイン完全ガイド

質感と機能で空間を創造する:建築家が教える内装材の選び方と設計思想

I. はじめに:内壁が空間に与える影響と心理効果

A. 住宅内で最も身近な要素としての内壁

住宅の設計やリフォームにおいて、「床」や「家具」に注目が集まりがちですが、実は空間の印象と住み心地を最も大きく左右するのは「内壁」です。内壁は、居住空間の中で最も物理的な距離が近く、常に視界に入る要素であるため、その質感や色が人の心理状態に与える影響は計り知れません。私たちは生活の中で、無意識のうちに壁の色や光の反射、手触りから、その空間の居心地や安心感を判断しています。

内壁は、単なる「部屋を仕切る」機能を超え、住む人の感性に訴えかける「キャンバス」としての役割を担っています。特に、床材と同じく広大な面積を占めるため、その素材選び一つで、モダン、和風、ナチュラル、インダストリアルといった、空間全体の雰囲気が決定づけられるのです。

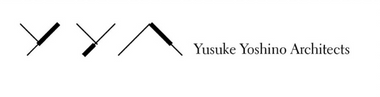

心理的な影響: 例えば、暖色系の壁は活動性を高め、寒色系は鎮静作用をもたらします。また、質感のある壁は、無機質な均一感よりも安心感や自然との繋がりを感じさせ、ストレス軽減にも寄与すると言われています。内壁を意識的にデザインすることは、単なる美観の向上だけでなく、**ウェルビーイング(心身の健康)**を高めるための投資であるとも言えます。

II. 空間の質を高める「質感」のある素材の選択

A. 質感のある素材を選ぶ重要性

内壁の一般的な仕上げ材であるビニールクロスは、安価で施工性が高いというメリットがありますが、均一的でフラットな表情が特徴です。これに対し、左官壁やタイル、特殊塗装などの「質感」を持つ素材を選ぶことは、空間に深みと高級感をもたらすために極めて重要です。質感のある壁は、光の当たり方によって陰影が刻々と変化し、単調になりがちな壁面に豊かな表情を与えます。

特に、自然素材をベースとする仕上げは、その材料の持つ多孔質性や吸放湿性といった機能面だけでなく、視覚や触覚を通じた心地よさ(ヒューマンスケール)を提供します。大量生産品ではない、**手仕事の温もり**が感じられる素材は、住まい全体の価値と居住者の満足度を飛躍的に高めます。

B. 質感のある素材の具体例と特徴

-

1. 左官壁(漆喰・珪藻土・モルタル)

**詳細:** 職人のコテ跡や刷毛目といった手仕事の跡が、自然で有機的な表情を生み出します。特に漆喰は強アルカリ性でカビやウイルスに強く、珪藻土は吸湿性に優れています。これらの素材は、化学物質を含まず、室内のVOC(揮発性有機化合物)を低減する効果も期待でき、健康的な住環境に貢献します。塗りパターンや骨材の粒度を変えることで、無限のデザインバリエーションを生み出せます。

-

2. 特殊塗装(スタッコ・ベネチアン漆喰・エイジング加工)

**詳細:** ペイント仕上げでありながら、石材のような重厚感やメタリックな光沢を持つ、立体的なテクスチャを実現します。一般的なペンキと異なり、複数の層を重ね塗りすることで深みのある色合いを出し、乾式で仕上げることで独特のムラや陰影を作り出します。モダンやインダストリアル、クラシックな空間まで、幅広い表現が可能です。特にベネチアン漆喰は、磨き上げることで鏡面のような光沢を出すことができます。

-

3. タイル、石、レンガ

**詳細:** 天然素材や焼成物ならではの、冷たく、硬質な重厚感が特徴です。キッチンや水回りだけでなく、リビングのアクセントウォールとして使用することで、空間に明確なメリハリを与えます。近年では、薄型化された軽量タイルや、インテリア用途に特化したブリックタイルなどもあり、構造的な負担を抑えながら天然素材の魅力を取り入れやすくなっています。目地の色を選ぶことで、印象を大きく変えることができます。

-

4. 布クロス・紙クロス(自然素材系壁紙)

**詳細:** ビニールクロスとは一線を画す、繊維や和紙、織物を使用した壁紙です。布クロスは重厚感があり、独特の織り目(テクスチャ)が光を優しく受け止め、ホテルのような高級感をもたらします。紙クロスは、通気性に優れ、温かい雰囲気を演出しますが、施工やメンテナンスに専門的な知識が必要です。特に和紙は、日本の伝統的な空間デザインに欠かせない素材です。

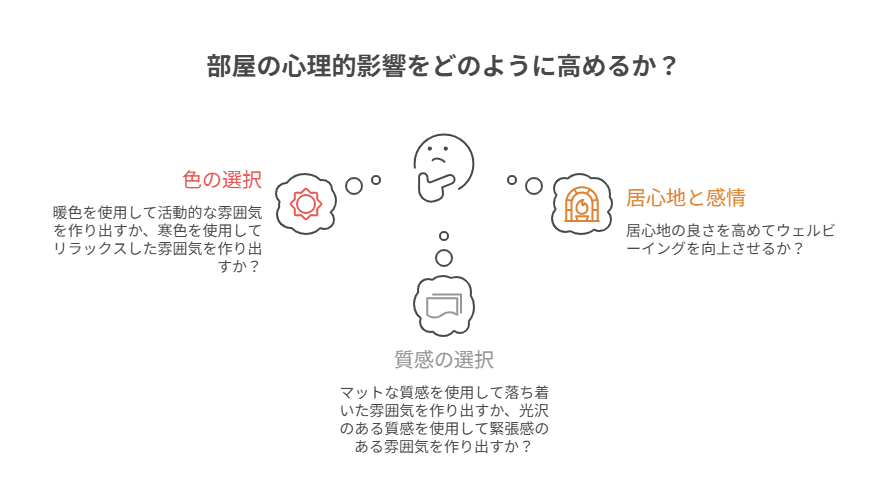

C. 素材ごとのコストと耐用年数(比較表)

| 素材 | 平米単価目安 | 耐用年数目安 | 特徴的な機能 |

|---|---|---|---|

| ビニールクロス | 2,000円〜4,000円 | 5年〜15年 | 防汚、抗菌(製品による) |

| 左官壁(漆喰・珪藻土) | 6,000円〜15,000円 | 30年〜50年 | 調湿、消臭、防火 |

| タイル・石(施工費込) | 10,000円〜30,000円 | 50年以上 | 耐水、高耐久、重厚感 |

| 特殊塗装 | 5,000円〜12,000円 | 10年〜20年 | 色の再現性、継ぎ目がない |

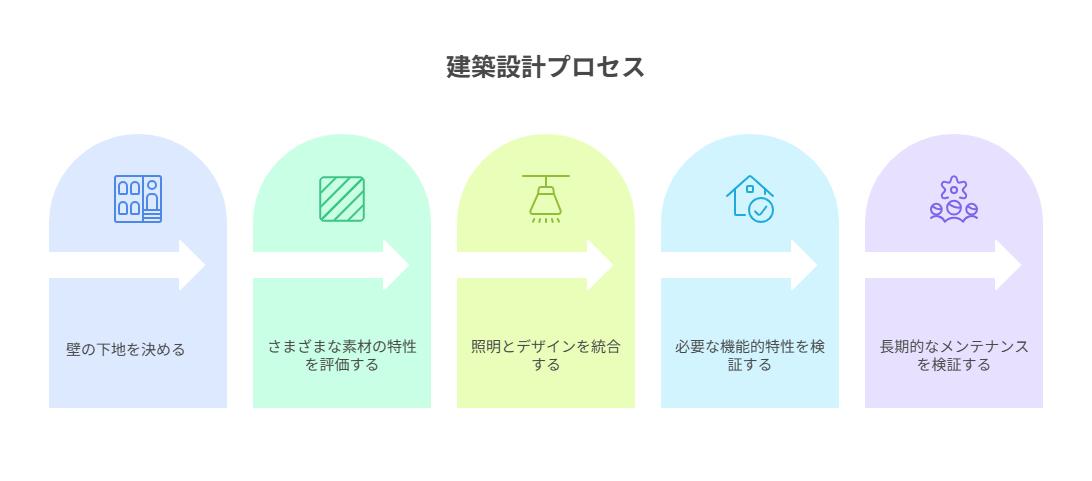

D. 素材のメンテナンスと経年変化の楽しみ方

質感のある素材を選ぶ際は、初期費用だけでなく、長期的なメンテナンスと経年変化を理解することが重要です。特に自然素材は、時間の経過とともに色が落ち着いたり、風合いが増したりする**エイジング(経年美化)**を楽しむことができます。これは工業製品にはない、素材固有の魅力です。

- 漆喰/珪藻土: 軽微な汚れは消しゴムやサンドペーパーで削り取ることが可能ですが、水拭きは原則不可です。時間が経つと、壁全体がしっとりとした質感に成熟します。

- タイル/石: 耐久性が非常に高い反面、目地のカビや汚れが問題になりやすいです。専用のクリーナーを使った定期的な清掃が必須です。

- 特殊塗装: 塗料の種別により水拭き可能なものとそうでないものがあります。補修は難しいケースが多いですが、色の深まりや光沢の増加など、独自の成熟を楽しめます。

III. 内壁の基本構造と下地、そして防火・耐水対策

A. 仕上げを行う下地材:石膏ボードの役割と種類

内壁の「仕上げ」が施される表面は、多くの場合、**石膏ボード(プラスターボード)**です。石膏ボードは、その内部に含まれる結晶水のおかげで、優れた防火性能を持ち、現代建築において最も重要な面材の一つです。

一般の石膏ボードに加え、使用場所に応じて以下のような機能性ボードが使い分けられます。

- 強化石膏ボード: 通常のものより繊維を混ぜて強度と防火性を高めたもので、特に防火区画や耐火建築物に使用されます。

- 耐水石膏ボード(シージングボード): 表面に耐水加工を施したボードで、キッチンや洗面所など、湿度の高い場所の下地として使用されます。

- 吸音石膏ボード: 多数の穴が開けられており、吸音効果を持たせた特殊なボードです。

仕上げ前に、ボードの継ぎ目(ジョイント)やビス頭は、平滑な面に仕上げるために「パテ処理」が必須となります。左官壁や塗装仕上げでは、このパテ処理が不十分だと、わずかな凹凸が光の加減で目立ってしまうため、丁寧な施工が品質を左右します。

B. 壁を支える下地の種類と構造的な役割

石膏ボードを支える骨組み(下地)は、主に以下の二種類に分けられ、それぞれに構造的な特徴があります。

- 木下地: 主に木造住宅で用いられ、柱や間柱などの構造材を利用します。リフォームやDIYでの増改築、後からの補強が比較的容易な反面、木材の乾燥収縮による「狂い」が生じるリスクもあります。

- 軽鉄下地(LGS: Light Gauge Steel): 軽量鉄骨を組み合わせて作る下地で、錆に強く、精度が高く、狂いが生じにくいため、大規模な建築物やマンション、または高い施工精度が求められる非木造住宅で採用されます。

C. 壁面への荷重を考慮した下地補強とDIYの注意点

💡 下地補強は、後悔しないための最重要工程です

石膏ボード自体は、大きな荷重に耐える構造ではありません。壁掛けテレビや重い棚板を設置する予定がある場合は、**必ず設計・施工前に**下地補強(裏打ち合板の設置)を行う必要があります。

補強材には、厚さ9mm〜12mm程度の合板(コンパネ)を使用することが一般的です。重要なのは、設置物のサイズよりも一回り大きく設定し、将来的なレイアウト変更にも対応できるように広範囲にわたって施すことです。DIYで棚などを設置する場合は、市販の**下地センサー**などを使用し、間柱(まばしら)の位置を正確に特定してビスを打つ必要があります。石膏ボードの空洞部分に打ち込んでも、荷重に耐えることはできません。

IV. 総合的な空間デザインの視点と法則

A. 床・天井・壁の連動性の理解と配色法則

優れた空間デザインは、内壁、床、天井の三要素が相互に作用し、調和している状態を指します。内壁を単体で選ぶのではなく、床材の色や質感、天井高や天井材(クロス、板張りなど)を同時に考えることが不可欠です。空間全体の配色には、以下の法則を意識してください。

- 床: 空間の土台であり、重さの感覚を決定づけます。一般的に、暗い色や濃い質感の床は空間を引き締め、明るい色は軽快な印象を与えます。

- 天井: 部屋の広さや高さを決定づける要素です。天井を壁よりも明るい色にすることで、視覚的に天井が高く感じられ、開放感が生まれます。

- 壁: 最も面積が広く、部屋の雰囲気を支配します。壁の色や質感を床や天井のトーンと合わせることで、一体感が生まれます。

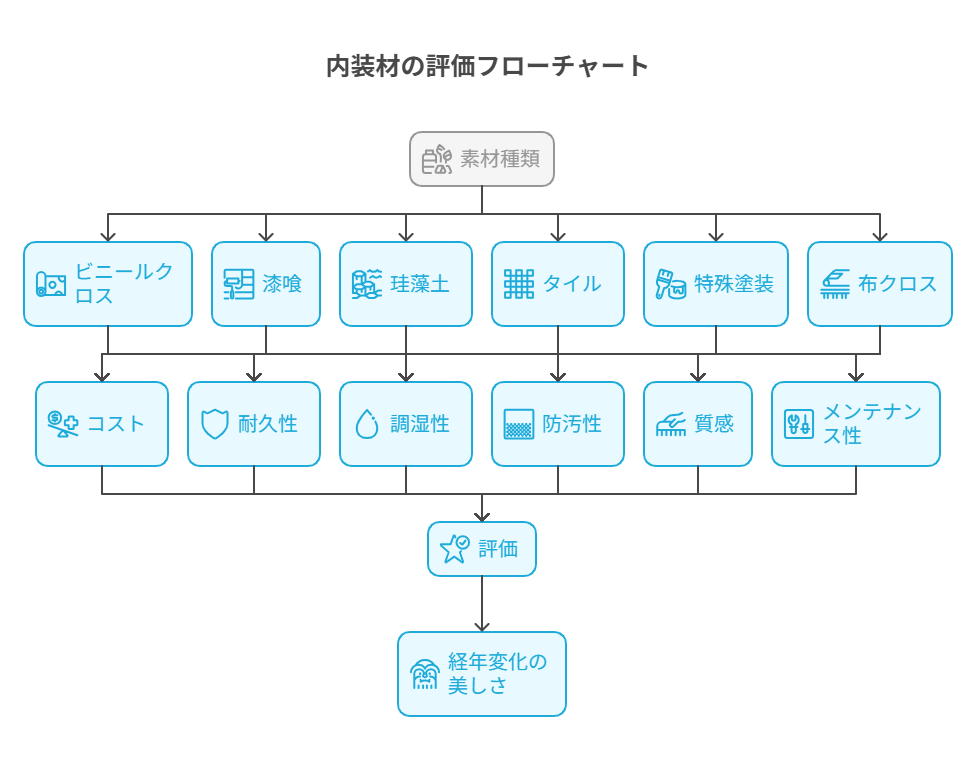

B. 素材のバランスとアクセント使いの黄金比

空間の印象を左右する配色は、「ベースカラー(70%)」「アソートカラー(25%)」「アクセントカラー(5%)」のバランスで成り立っています。内壁のデザインにおいて、この法則は以下の通りに適用されます。

質感のある素材を多用しすぎると、空間が騒がしくなり、疲れる原因にもなりかねません。内壁の**70%〜80%をシンプルな仕上げ**(ベースカラー)とし、残りの**20%〜30%を質感のある素材**(アソートカラー/アクセントカラー)で構成する「アクセント使い」が、洗練された空間を作る黄金比です。

アクセントウォールは、リビングのテレビ背後の壁や、ダイニングの視線が集まる壁など、**フォーカルポイント**に限定して使用することが、洗練された空間デザインの秘訣です。

C. 照明計画との連動:光と影の演出

内壁の質感は、照明によってその魅力が最大限に引き出されます。平滑なビニールクロスでは、光を当てても表情は変わりませんが、凹凸のある左官壁やタイルは、光の角度によって深く、ドラマチックな陰影を生み出します。

照明の技術: 質感のある壁には、壁に沿って光を流す**ウォールウォッシャー照明**や、壁の近傍に配置する**アップライト/ダウンライト**を使用することで、テクスチャの凹凸を際立たせ、壁自体をアート作品のように見せることができます。照明の色温度(ケルビン)も重要で、温かい色(2700K〜3000K)はリラックス空間に、白い色(4000K〜5000K)は作業空間に適しています。

V. 内壁に求められる機能性の付加(断熱・防音・調湿)

A. 断熱機能の検討と結露対策

快適な室内環境を実現する上で、内壁の断熱は欠かせません。断熱材は、外壁に面する内壁に充填されますが、重要なのは**連続性**と**気密性**です。断熱材が途切れたり、隙間ができたりすると、そこから熱が逃げ、壁の一部が冷やされて結露が発生する「熱橋(ヒートブリッジ)」の原因となります。

- 防湿層の重要性: 冬場、暖かい室内の湿気が壁内部で冷やされて結露する「内部結露」を防ぐため、断熱材の室内側に**防湿シート(ベーパーバリア)**を隙間なく貼ることが極めて重要です。この施工が不十分だと、壁内の木材や断熱材が腐食・劣化する原因となります。

- 高性能断熱材: グラスウールやロックウールの他に、より高性能な発泡ウレタンやフェノールフォームなどがあり、より薄い壁厚で高い断熱性能(U値)を実現できます。

B. 防音機能:遮音と吸音のメカニズム

防音は「遮音」と「吸音」の二つの要素で成り立ち、内壁ではこれらを組み合わせた対策が施されます。

- 遮音(音を反射する): 壁の**質量**を高めることで、音の振動エネルギーを跳ね返します。石膏ボードの二重貼り・三重貼りは、壁の質量を上げ、遮音性能(D値)を向上させる最も基本的な手法です。さらに、ボード間に空気層を設けることで、音の伝達を遮断する効果が高まります(**二重壁構造**)。

- 吸音(音を吸収する): 室内の音の反響を抑え、聴き取りやすい環境を作る機能です。グラスウールなどの繊維質材料を下地材の間に充填することで、音のエネルギーを熱に変えて吸収します。リビングやホームシアターでは、吸音率の高い壁材を一部に採用することで、音響環境を劇的に改善できます。

C. 調湿・消臭機能の科学的根拠

自然素材である珪藻土や漆喰の調湿作用は、素材が持つ**ミクロの多孔質構造**によって成り立っています。

- 吸放湿メカニズム: 珪藻土の微細な穴(細孔)は、湿度が上がると空気中の水分子を取り込み(吸湿)、湿度が下がるとその水分子を放出します(放湿)。これにより、エアコンなどに頼らずとも、室内の湿度を一定の範囲に保とうとする働きがあります。

- 消臭作用: LIXILのエコカラットなどの機能性壁材は、この多孔質構造に加えて、生活臭の原因となる化学物質(例:ホルムアルデヒド、アンモニア)を吸着し、無臭化する性能を持っています。これにより、ペット臭やタバコ臭、トイレのアンモニア臭などを効果的に低減します。

VI. まとめ:設計段階で意識すべきこと

内壁の計画は、単に色や柄を選ぶ行為ではなく、住宅の美観、快適性、そして安全性に直接関わる多角的なプロセスです。このガイドで解説したように、素材の質感は空間の印象を深め、適切な機能性(断熱・防音・調湿)は日々の生活の質を向上させます。

内壁材の決定は、初期段階で**下地補強や配線計画**と密接に連携させる必要があります。「後から壁に棚をつけたい」という要望は、壁を壊さずに実現するのが非常に難しくなります。

あなただけの理想の住まいを実現するために、この記事で得た専門的な知識を活かし、設計者や施工者と密に連携を取りながら、機能性と美観を両立させた最適な内壁デザインを選んでください。

アクション・ステップ

**第一歩:** 気に入った素材のサンプルを最低3種類取り寄せ、**日中と夜間の照明下での光の当たり方や手触り**を実際に確認することから始めましょう。サンプルの色と質感が、あなたの理想とする空間に合致するかを確かめてください。