注文住宅で後悔しないための賢いパートナー選び

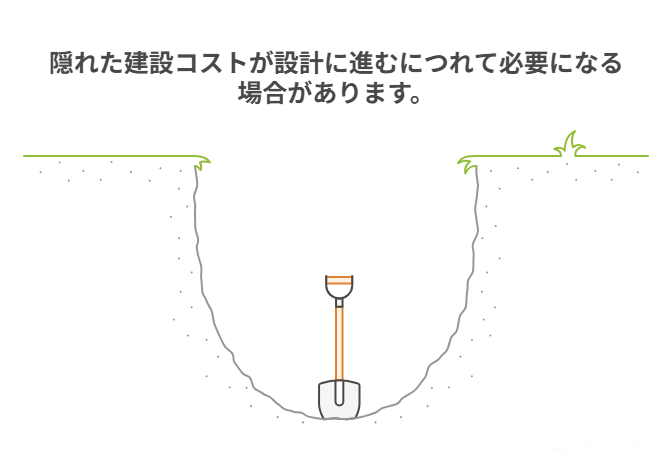

ハウスメーカーの「注文住宅」という言葉の裏側

家づくりは、人生で最大の買い物であり、最大の夢の一つです。「注文住宅」と聞くと、誰もが自分の思い描く理想の家を、完全に自由に設計できると期待します。

しかし、その言葉には、時に理想と現実のギャップが隠されています。特にハウスメーカー(HM)が提供する「注文住宅」は、私たちが想像するほどの「完全な自由」ではないことが多いのです。

本記事では、一般的な注文住宅のメリット・デメリットを整理しつつ、HMと設計事務所における「設計の自由度」の本質的な違い、見落としがちな隠れたコスト、そして個性的な土地を最大限に活かす方法を徹底解説します。後悔のない家づくりを実現するための、賢いパートナー選びのヒントをお伝えします。

I. 導入:注文住宅という言葉の「現実」と記事の目的

1. 問いかけ:「完全な自由」な家づくりを想像していませんか?

注文住宅を選ぶ最大の理由は、「自分たちのライフスタイルに合わせた唯一無二の家を手に入れたい」という想いでしょう。カタログやモデルハウスを見ながら、「あれもできる、これもできる」と夢は膨らみます。

しかし、その「できる」ことの範囲は、誰に依頼するかによって劇的に変わります。

2. 問題提起:HMの「注文住宅」に潜む設計の制約

ハウスメーカーが提案する「注文住宅」の多くは、実際には「準注文住宅」と呼ぶべき性質を持っています。彼らは効率的な施工と安定した品質を保つため、設計を自社の「規格」や「モジュール」の範囲内に収める必要があります。

この制限こそが、施主の「本当にやりたいこと」を阻む壁になるのです。

3. この記事でわかること

- HMと設計事務所における「設計の自由度」の決定的な違い。

- 旗竿地や狭小地などの不整形地を、安さと個性というメリットに変える方法。

- 地盤改良や埋設物など、目に見えないコストを事前に把握する重要性。

- コストオーバーを防ぎ、住宅ローン破綻リスクを回避するための設計事務所の選び方。

- 今だけでなく、将来のライフステージを見据えた間取りの考え方。

II. 注文住宅の一般的なメリットとデメリット

1. メリット(一般論)

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 間取り・デザインの自由度 | 敷地の形状や家族構成に合わせて、部屋数や配置、内装、外観を自由に決められる。(※ただし、HMの場合は限定的) |

| 建材・設備の選択肢 | キッチン、バス、トイレなどの設備や、床材、壁材、断熱材まで、予算と好みに合わせて選定可能。 |

| 性能のカスタマイズ | 耐震等級、断熱性能(UA値)、気密性能(C値)など、住まいの基本性能を自分で高めることができる。 |

2. デメリット(一般論)

| デメリット | 詳細 |

|---|---|

| 完成までの時間 | 土地探しから設計、工事まで、既製品ではないため、完成までに長い時間を要する。 |

| 費用が割高になりがち | 自由度が高い分、つい理想を追求してしまい、建売住宅よりも総費用が高くなる傾向にある。 |

| 打合せの負担 | 決めることが非常に多いため、打合せ回数が増え、仕事や育児で忙しい時期には大きな負担となる。 |

| 工期やコストの不確定要素 | いつまでに引っ越しがしたいなど、期日が明確に決まっている場合は不向き。設計変更によるコスト調整や、予期せぬ工事の発生など、工期や費用に見えない部分がある。 |

III. 【本質論】ハウスメーカーの「注文住宅」は本当に自由か?

1. HMの注文住宅の仕組み:効率化のための「規格」という制約

HMの多くは、工場で生産した部材を現場で組み立てるプレハブ工法や、独自のユニット工法を採用しています。これは、品質を一定に保ち、施工効率を高めるための優れたシステムです。

しかし、その結果、家づくりは「規格」という枠の中で行われます。壁や柱の位置、窓のサイズ、天井高などが標準化された「モジュール」によって定められるため、「完全に自由な設計」ではなく「パッケージの組み合わせ」になってしまうのです。これが、私たちが「準注文住宅」と呼ぶ実態です。

2. 具体的な制限の比較(HM vs 設計事務所)

| 項目 | ハウスメーカー(HM)の傾向 | 設計事務所の自由度 |

|---|---|---|

| 天井高 | 2.4m固定、または数種類のパターンに限定される。 | 構造計算に基づき、最大5mの吹き抜けなど、開放的な空間を自由に設計可能。 |

| 開口部(窓) | 既製品の〇〇サイズ、〇〇高さから選択する必要がある。 | 採光・通風計画に基づき、窓の位置、高さ、幅を1mm単位で決定できる。 |

| 間取りの制限 | 耐力壁(構造上動かせない壁)の位置が固定されており、大空間の実現が難しい。 | 柱や壁の位置を構造計算で最適化し、大スパン(柱のない広い空間)を実現できる。 |

| 建材の選択 | 自社が指定・推奨する国内メーカー品からのみ選択(コスト効率優先)。 | 世界中の建材、タイル、塗料、設備を予算に合わせて自由に選択可能。 |

3. 「空間の質」の違いの解説:光と風のデザイン

真の注文住宅であるかどうかは、「空間性」に現れます。

HMの空間が規格に合わせた壁で仕切られ、広いLDKでも視線が遮られがちで「空間性が感じられない」設計になりやすいのは、規格化された設計思想の限界です。

対して設計事務所は、敷地の方角、隣接地の状況、季節の太陽光を計算し尽くし、「光と風の通り道」そのものをデザインします。例えば、ハイサイドライト(高窓)からの間接光、中庭を囲むコの字型プランによるプライバシーの確保、高低差を活かしたスキップフロアなど、構造計算に基づいた自由な発想で、規格住宅では決して生まれない「心地よさ」を実現します。

4. 読者の疑問に答えるQ&A

Q: 建築家は個性が強すぎて、こちらの要望を聞いてくれないのでは?

A: それは過去のイメージです。現代の優秀な設計事務所は、施主の要望を無視して自分の作品を作ることはありません。彼らの仕事は、施主の要望を無視して自分の作品を作ることはありません。彼らの仕事は、施主が気づいていない「本質的な課題」や「潜在的な理想」をヒアリングを通じて引き出し、それを設計で解決することです。要望の「その先」を提案してくれるパートナーとして見極めましょう。

Q: 決めることが多すぎて、自信がないのですが...。

A: 設計事務所のやり方にもよりますが、施主がゼロから全てを決めるわけではありません。プロの建築家が、あなたのライフスタイルや予算に合わせた最適なものを厳選し、「これとこれはいかがですか」と具体的に提案してくれます。あなたは出てきたものに意見を言えばよい、というスタンスで進められるため、安心してください。

Q: 遠方でも頼める?

A: 交通費が実費精算になることが一般的ですが、遠方でも対応可能な事務所は多く存在します。同じ都道府県内であれば、交通費がかからないケースもあります。まずは相談してみましょう。

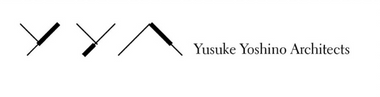

IV. 土地の制約を「個性」に変える設計事務所の力

1. HM・工務店でNGになりやすい土地の例

HMにとって、規格化された建物を当てはめにくく、コスト効率が悪く、施工リスクが高いと判断される土地の例です。

- 旗竿地(はたざおち): 道路に接する間口が狭く、奥に広がっている土地。

- 狭小地(きょうしょうち): 敷地面積が極端に狭い土地。

- 高低差のある土地(ひな壇): 敷地の前後に大きな傾斜がある土地。

- 変形地: 三角形や台形など、整形ではない土地。

2. 不整形地のコスト的優位性:土地代削減効果

これらの個性のある土地は、敬遠されがちであるために、整形地よりも安価に手に入るという最大のメリットがあります。

HMでは設計ができない土地でも、設計事務所ならその制約を逆手に取り、建築的な魅力に変えることができます。つまり、土地代を抑えた分、建物の仕様やデザインに費用をかけることができるため、結果として総予算内でより質の高い家を実現できるのです。

3. 制約を活かした成功事例

- 旗竿地: 道路から奥まった竿部分を単なるアプローチとするのではなく、インナーガレージや、外部からは見えないプライベートな坪庭・アートスペースとして活用。外部の視線を気にしない静かな住空間を生み出します。

- 高低差のある土地: 大規模な擁壁工事のコストを抑え、高低差をそのまま利用した地下収納や半地下スペースを確保。高台にあるメリットを最大限に活かし、傾斜側の窓を大きく取って開放的な眺望を実現します。

V. 失敗しないための「目に見えないコスト」の知識

1. 土地の価格以外にかかる初期コスト

- 地中埋設物(ちちゅうまいせつぶつ)の撤去費用: 以前建っていた建物の基礎や瓦礫、古井戸などが地中に残っている場合、撤去費用が発生します。

- 杭工事の有無、地盤改良の必要性: 地盤調査の結果、地盤が弱いと判断された場合、地盤改良や杭打ち工事が必要です。これらは数百万円単位の追加コストとなることが多く、予算に組み込んでおく必要があります。

- 付帯工事費の見積もり透明性: 外構、給排水・ガスの引き込み、古い建物の解体費用など、建物本体以外の工事費も全体予算の大きな割合を占めます。

2. 透明性の確保:設計事務所の役割

HMは建物の見積もりを先に提示し、地盤改良費などの付帯工事費は後回しにされがちです。

一方、設計事務所は、土地の購入時から関わり、これらの隠れたコストを事前に詳細に洗い出します。これにより、建築費とは別に施主が負担すべき総コストを正確に把握でき、資金計画の破綻を防ぐ役割を担います。

3. 読者の疑問に答えるQ&A

Q: 設計事務所に依頼すると、費用はべらぼうに高くなるのでは?

A: 設計監理料(建築費の10%~15%程度)はかかりますが、以下のメリットがあります。

- 徹底したコストダウン交渉により、施工会社の見積もりを厳しくチェックする。

- 安い不整形地を選べるため、土地+建物のトータルコストでHMと変わらない、または安くなるケースもあります。

VI. コストオーバーを防ぐ!賢い予算管理と設計事務所の役割

1. 注文住宅の永遠の課題:コストオーバーのリスク

理想を追求する過程で当初予算をオーバーし、住宅ローンの借入上限を超過するリスクがあります。資金計画の根本が揺らがないよう、プロの管理が不可欠です。

2. 設計事務所の真価と減額交渉

施主の予算上限を厳守することは、設計事務所のプロとしての責務です。

予算超過の際には、単に「面積を減らしましょう」ではなく、「削ってはいけない部分(構造、断熱、耐震)」と「削れる部分(内装仕上げのグレード、設備)」の優先順位を明確にし、デザインや機能性を極力維持するための減額案にしっかり付き合ってくれる事務所を選びましょう。

3. 具体的な行動提案:減額交渉のための3つのチェックリスト

その1: 見積もりの内訳が詳細か確認する(コストの透明性)

建材一つ一つまで詳細な数量と単価が記載されているか。透明性の高い見積もりは、減額交渉の土台となります。

その2: 「設備」と「構造」の優先順位を明確にする

「構造」を最優先とする考え方を共有できるか。構造は後から変えられませんが、設備(キッチン、風呂など)は10年後でも交換可能です。

その3: 減額案を複数提案してくれるか確認する

予算オーバー時に、諦めさせるのではなく、複数の代替案(A案、B案など)を提示してくれるかどうかを見極めましょう。

VII. 今だけではなく、将来の間取りも見据えた提案

1. ライフステージの変化への対応

家は30年以上の期間、家族を守り続ける必要があります。設計事務所は、あなたの未来のライフステージを深くヒアリングし、予期せぬ変化にも対応できるような設計を提案します。

2. 可変性のある間取りの提案

- 空間の仕切り方: 子供部屋を最初は大空間にし、成長に合わせて簡易な間仕切り壁で分割できる設計。家具や可動式の収納で空間を区切る「ゆるやかな間仕切り」の導入。

- 多目的空間の導入: 普段は家族の共有スペースとして使い、将来はゲストルームや介護スペースとして活用できる多目的空間を1階に設ける。

設計事務所は、単に「広いLDKが欲しい」という要望を聞くのではなく、「なぜその空間が必要なのか」「10年後どう使いたいのか」という専門家として将来を見据えた提案をしてくれます。

3. 具体的な行動提案:将来を見据えた設計を依頼するための質問例

設計事務所との打合せで、以下の質問を投げかけてみましょう。

- 「子供が独立した後、この部屋はどう活用できますか?書斎や趣味の部屋に変わる設計は可能ですか?」

- 「将来的に親の介護が必要になった場合、1階部分の改修は容易ですか?バリアフリー化の視点は入っていますか?」

- 「今流行の設備ではなく、10年後も陳腐化しないデザインや素材の提案をお願いします。」

4. 読者の疑問に答えるQ&A

Q: 打ち合わせの回数が多すぎて大変ではないか?

A: 確かにHMよりも設計事務所との打ち合わせ回数は多くなる傾向があります。しかし、それは「理想を具現化する共同作業」であり、家づくりを成功させるための重要な投資です。家づくりを「楽しみ」として捉えることが大切です。

VIII. まとめ:後悔しない注文住宅のパートナー選び

注文住宅を成功させる鍵は、「誰に依頼するか」に尽きます。

1. 結論:真に自由な家づくりは設計事務所にあり

- 自由な設計: HMの規格を超え、真にあなただけのデザイン、大スパンの開放的な空間、光と風を計算した設計を求めるなら設計事務所。

- コスト管理: 目に見えないコストまで透明化し、予算オーバー時には徹底的に施主に寄り添い減額交渉に付き合ってくれる設計事務所。

- 土地の活用: 旗竿地や狭小地などの不整形地を、安さと個性というメリットに変えられるのは、設計事務所の専門性。

2. 次のステップ:良きパートナーを探し始めることから

まずは「理想」と「予算上限」を正直に伝え、以下の資質を持つ設計事務所を探し始めることから始めましょう。

- あなたのライフスタイルを深く理解しようと努めるか。

- コストオーバーのリスクに対し、具体的な減額案を提案してくれる情熱があるか。

- 過去の実績として、不整形地や変形的な空間を活かした事例があるか。

最高の家づくりは、最高のパートナーとの出会いから始まります。本記事が、あなたの家づくりの成功への道しるべとなれば幸いです。