真に豊かな空間を創造する豪邸の間取り設計:広さから質へのパラダイムシフト

〜 物質的な尺度を超えた、五感に響く上質な住まいづくり 〜

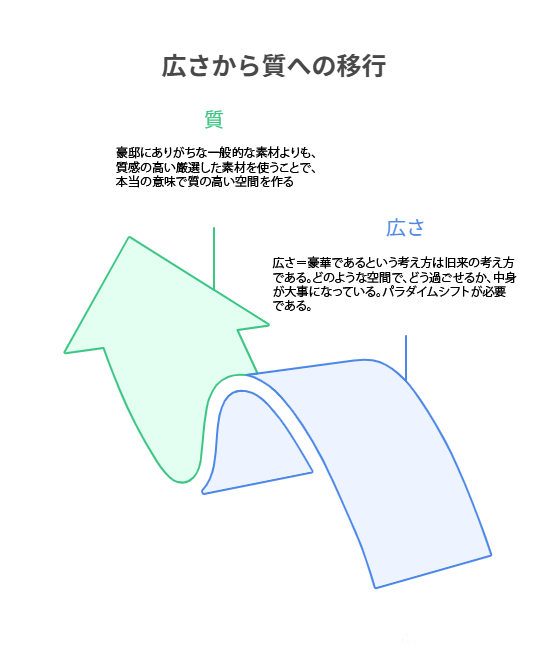

I. 導入:豪邸の概念を「量」から「質」へ再定義する

1. 一般的な「豪邸」のイメージと限界

「豪邸」という言葉から多くの人が連想するのは、圧倒的な広さ、数えきれないほどの部屋、そして最新鋭の豪華な設備群でしょう。日本の検索エンジン上位を占める情報もまた、ホームシアター、インナーガレージ、アイランドキッチンといった、物質的な充足を謳う要素に焦点が当たりがちです。

確かに、物理的な広さはゆとりを生みます。しかし、広大な空間が必ずしも「豊かな暮らし」を保証するわけではありません。莫大なコストを投じて建てられたにもかかわらず、どこか冷たく、居住者の個性が感じられない「ハリボテの豪華さ」に終わってしまう事例も少なくありません。

2. 真に豊かな空間とは何か

本記事が提案する「真に豊かな空間」の豪邸設計哲学は、この従来のイメージを根底から覆します。真の豊かさとは、**「お金をかければ手に入るもの」**ではなく、**「時間と哲学を投じて設計された体験」**から生まれるものです。

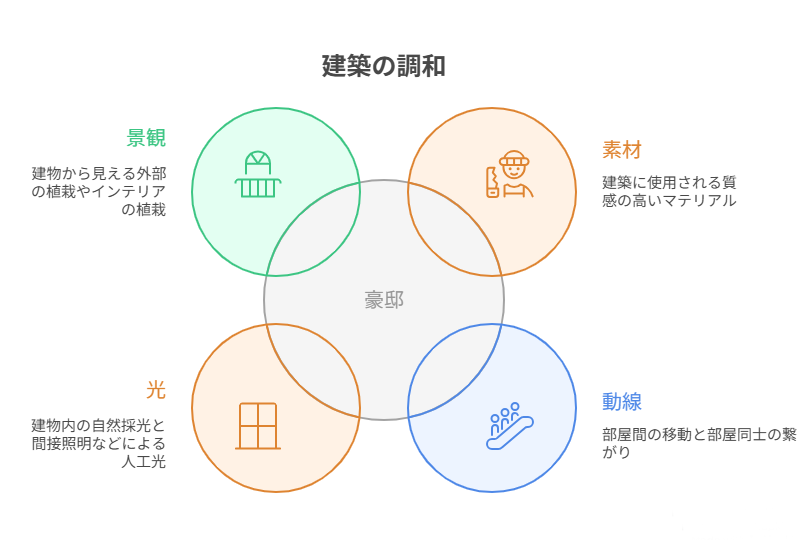

私たちが目指すのは、単なるお金持ちのステータスとしての豪邸ではありません。それは、**質感の高い素材、設計された光と影、季節の移ろいを映す自然との調和、そして居住者の審美眼を映し出す現代アートの設置、外構の植栽計画**といった、五感に訴えかける要素の積み重ねによって、空間の質を極限まで高めた住まいです。

この哲学に基づき、本記事では「広さ(スケール)」ではなく「質(クオリティ)」を追求するための、四つの根幹となる設計哲学を詳細に解説します。

II. 哲学1:素材選定とテクスチャーの設計

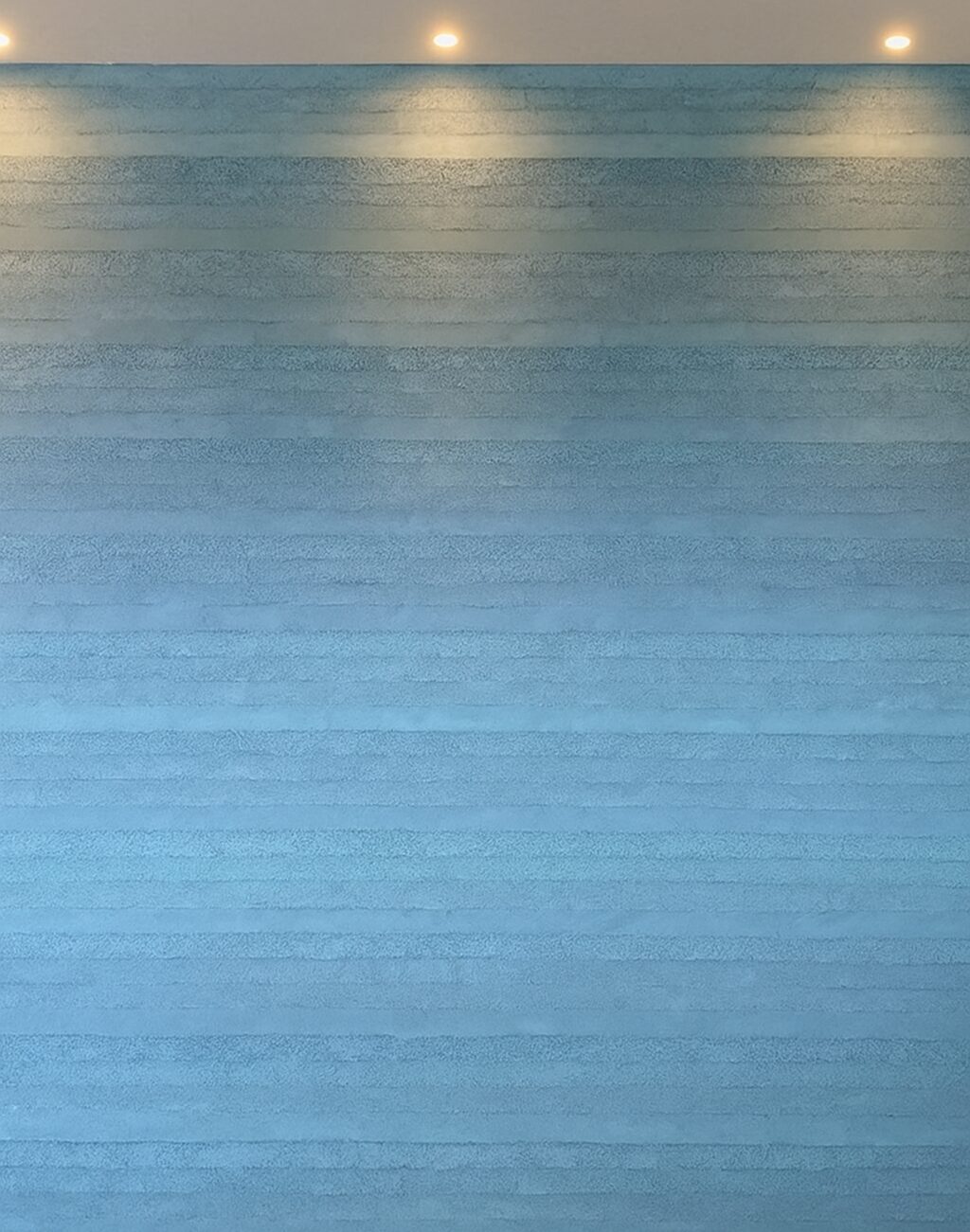

空間の質は、そこに存在する素材そのものに宿ります。素材が持つ歴史、手触り、そして光の反射——これらが集積して初めて、心地よく、深みのある空間が生まれます。

1. 職人の手仕事が宿る素材を選ぶ

真に豊かな空間は、画一的な工業製品では達成できません。求められるのは、**機械的な美しさではなく、職人による手仕事の痕跡(クラフツマンシップ)**が残る素材を採用する哲学です。

例えば、壁や床に用いる素材ひとつとっても、その選択は空間の魂を左右します。

- **左官仕上げ:** 均一なクロス貼りではなく、土や漆喰を用いた左官仕上げは、鏝(こて)の動き一つ一つが紋様となり、光を受けた時の陰影に深い表情を与えます。熟練の職人が仕上げた壁面は、まるで呼吸しているかのような生きたテクスチャーを持ち、住まいに唯一無二の個性をもたらします。一流の左官職人では、仕上の表情も多彩で、様々な表現をすることができます。

- **手打ちの金属と手加工の木材:** ドアノブ、手摺り、家具のディテールといった細部に、手打ちの真鍮や鉄、手斧で加工された木材を用いることで、触れるたびに温かみや素材の力が伝わってきます。これらの素材は、経年による錆や色変化すらも「美しさ」として捉え、時間の経過と共に住まいの歴史を刻みます。ドアノブは特注のデザインとすることで、世界で一つの空間を作り出すことを助長させます。

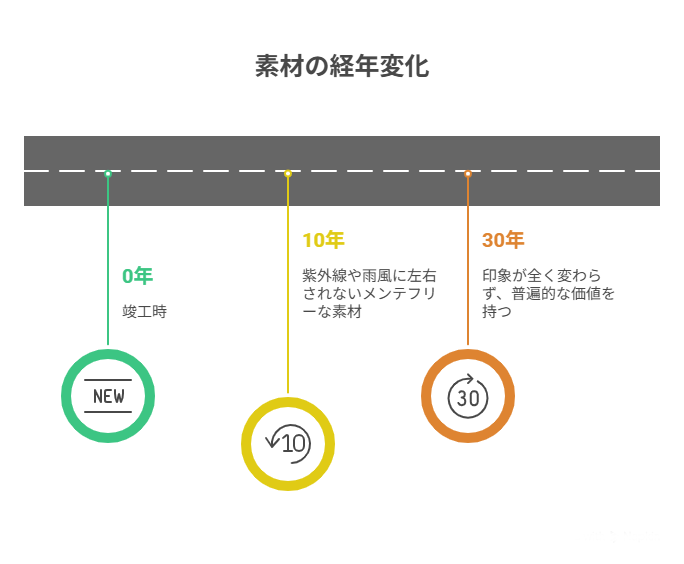

この哲学の核心は、**素材の「完成」を引渡し時ではなく、居住者が住み続ける未来に見出す**ことにあります。

2. 空間の機能に応じたテクスチャーマップの提案

単に高価な素材を使うだけでは、空間は単調になりがちです。質を高めるためには、空間の機能と意図に応じて、素材の質感を意図的に対比させ、**「テクスチャーマップ」**を作成することが不可欠です。

空間を「静」と「動」にゾーニングし、それぞれに相応しいテクスチャーを割り当てることで、少しの移動で「全然雰囲気の異なる空間」を創出します。

| 空間のタイプ | 機能と求められる雰囲気 | 推奨されるテクスチャーと素材例 |

|---|---|---|

| **【静の空間】** | 休息、集中、内省(書斎、寝室、茶室) | **マットで繊細な質感。** 和紙、目の細かい突き板、珪藻土、柔らかな織物。光を吸収し、落ち着きと静寂を強調。 |

| **【動の空間】** | 社交、活動、もてなし(LDK、玄関ホール) | **品のある質感。** 質感の高い日本産の石材(竜山石など)、粗目の左官、古木、レザー。空間のエネルギーと存在感を強調。 |

玄関ホールで力強い石材のテクスチャーに触れた後、書斎に入るとマットな和紙の壁面と緻密な木材の床に包まれる。このコントラストこそが、空間体験の深みを生み出します。

3. 地域資源と結びついた「土着性」の強調

真の豪邸は、その土地との強い結びつきを持ちます。景観のよい場所に建てる場合、**その土地に産出される石材や木材、あるいは伝統的な工法**を取り入れることで、住まいを**その景観の一部**とする「土着性(ドチャクセイ)」が生まれます。

例えば、京都なら京瓦や京土、沖縄なら琉球石灰岩、東北ならブナ材や秋田杉といったように、地域資源を使うことで、職人による手仕事の痕跡が、地域の伝統工芸と結びつき、住まいに深い文化的背景と物語を与えます。これは、世界中どこでも手に入る輸入品の石材を並べるだけでは得られない、唯一無二の豊かさです。

III. 哲学2:移動を体験に変える間取りのシークエンス

間取りの設計において、各部屋の配置と同じくらい重要なのが、その部屋と部屋を繋ぐ**「移動の質」**です。豪邸では、この移動を単なる通路ではなく、五感に訴えかける**「体験(シークエンス)」**として設計します。

1. 空間ごとの固有の素材感と雰囲気の変化

前章で述べた通り、各空間が異なる素材感を持つことで、私たちはわずかな移動でも雰囲気が一変する感覚を覚えます。この感覚は、日々の生活に意識的なメリハリと発見をもたらします。

設計者は、この変化を意図的にコントロールします。

- **床材の切り替え:** 土間(石材)から廊下(木材)、そして寝室(カーペット)へと素材を切り替えることで、足裏から伝わる感覚が変わり、次の空間への期待感を高めます。

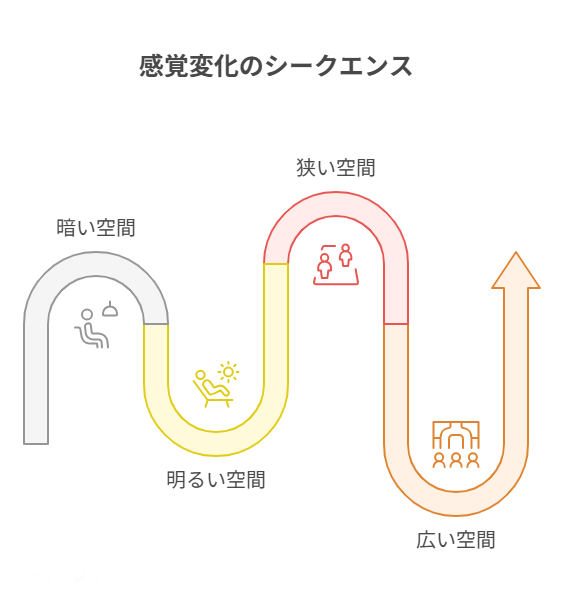

- **天井高と幅の操作:** 幅の狭く天井の低い通路(抑圧感)を抜けた先に、天井の高い広大なリビング(開放感)を配置することで、空間の体積差による感動を生み出します。

- **空間をより広く見せるテクニック:** 窓の下端を低くしたり、窓の大きさや形状を調整することで、外の景色を効果的に取り込み、視覚的な広がりを生み出します。

2. 「回遊性」と「動線シークエンス」の設計

真に豊かな空間は、居住者に**「選ぶ自由」**を与えます。この自由を実現するのが、**回遊性**のある間取りと、計算された**動線シークエンス**です。

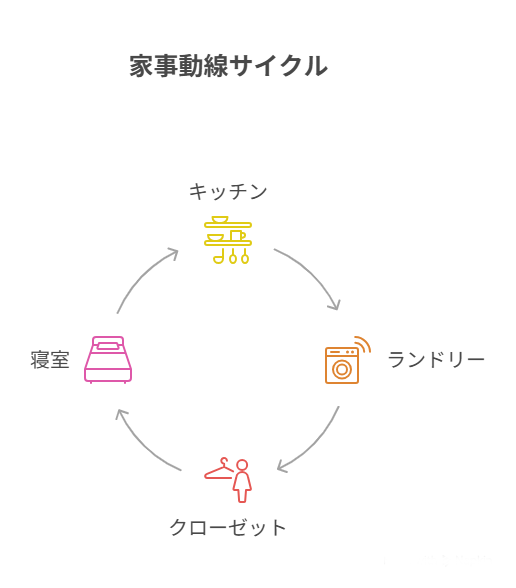

- **回遊性(サーキュレーション):** 廊下の行き止まりをなくし、キッチンからランドリールーム、さらにファミリークローゼットを経て寝室へ、と家の中をスムーズに周回できる動線です。これは家事効率を高めるだけでなく、居住者がその日の気分や目的に応じて、最短距離ではない「景色や素材の変化を楽しめる回り道」を意図的に選べる自由を生み出します。

- **玄関からメイン空間へのシークエンス:**

- **導入(Genkan):** 低く抑えた天井と荒々しい石材で、外部から内部への境界意識を強調。

- **変遷(Gallery Walk)::** プライベート空間へのアプローチを兼ねた「ギャラリーウォーク」に、計算された間接照明とアートを配置。ここでは視覚的な静寂と素材の連続性で心を落ち着かせる。

- **到達(LDK)::** 天井高を一気に上げ、大開口から景観が飛び込んでくるクライマックスを演出。

この一連の流れは、まるで映画のシーンのように設計され、居住者は移動するたびに空間からメッセージを受け取り、新鮮な感動を覚えるのです。

IV. 哲学3:光と影を操作するデザイン(陰翳礼賛)

豪邸における照明計画は、単に「明るくする」ためのものではありません。光を制御し、影を設計する「陰翳礼賛」の美意識こそが、素材の質感を最大限に引き出し、空間に深みを与えます。

1. 光の「量」よりも「質」を重視する

(アイデア1)日本の伝統建築の美意識である**「陰翳礼賛」**は、西洋建築が追求する均一で明るい空間とは対極にあります。光が持つ力を最大限に活かすために、設計者は「影」の存在を意識します。

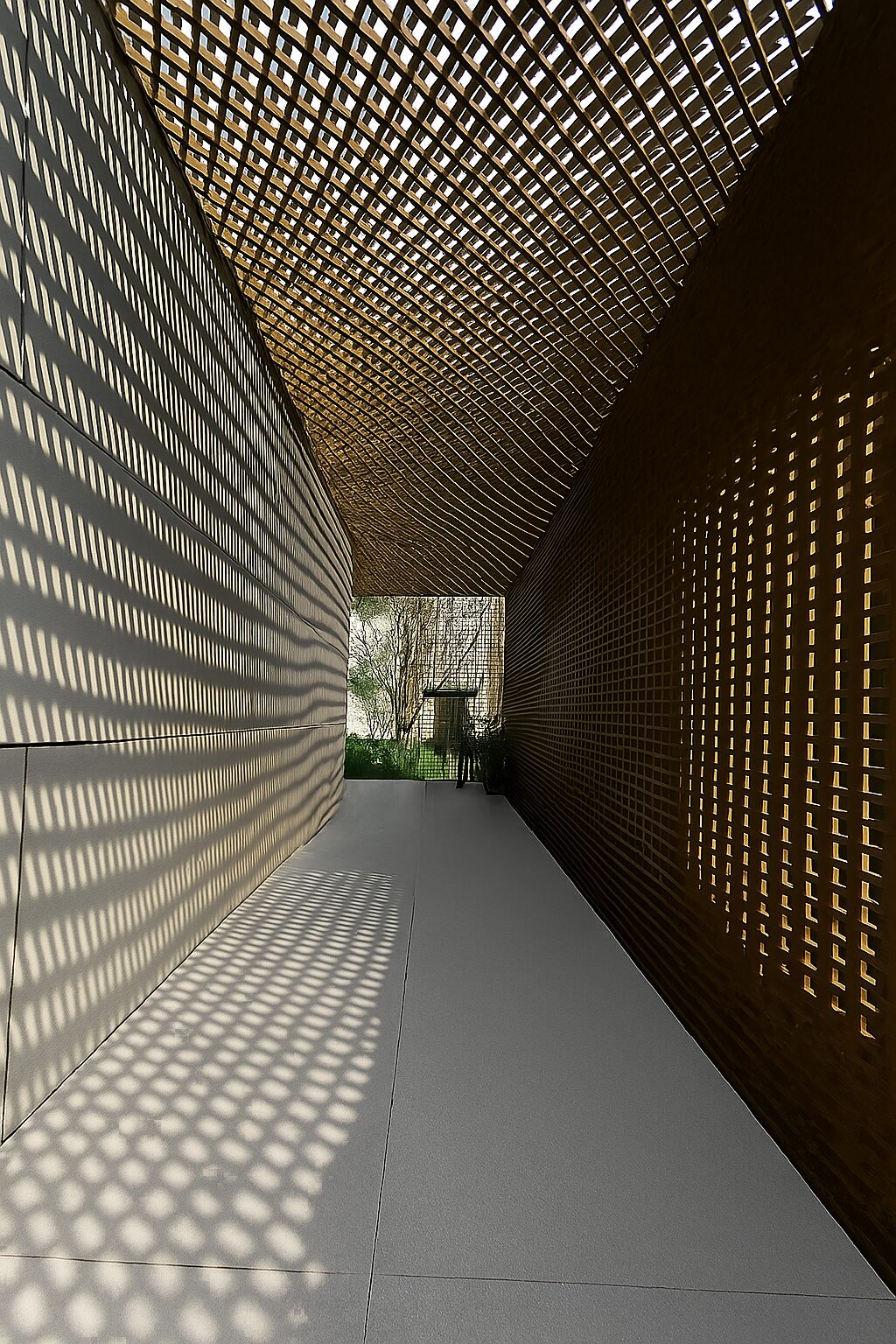

- **深い軒とルーバー:** アウトドアテラスや中庭に面した大開口部には、必ず深い軒や可動式のルーバーを設けます。これにより、直射日光を遮り、床や壁に**時間経過とともに変化する影のパターン**を設計します。この影の動きこそが、職人の手仕事による素材の表情を豊かにし、空間に生命力を与えます。

- **拡散光の利用:** 和紙や障子、磨りガラスといった素材を通して光を拡散させることで、空間全体を柔らかく包み込む、均質ながらも優しい光を創出します。

2. 素材の表情を際立たせる照明計画

夜間の照明計画も、この陰翳礼賛の哲学に基づきます。

- **光源を隠す間接照明を主体とする:** メインの照明は、天井や壁、床に仕込んだ間接照明を主体とします。光源そのものを見せないことで、光が素材をなでるように走り、そのテクスチャー(石の凹凸、木の木目、左官の揺らぎ)を際立たせます。

- **ダウンライトの最小限化:** 均一に照らすダウンライトは最小限に抑え、必要な場所に必要な光だけを供給します。これにより、空間に意図的な**「闇(暗がり)」**が生まれ、それが奥行きと落ち着きを生み出す要素となります。

- **アートのためのスポットライト:** ギャラリーウォークや特定の場所に設置されたアート作品(現代アートの設置)のみを、精度の高いスポットライトで照らし出すことで、その部分を夜の空間における「焦点」とし、豊かな文化性と審美眼を表現します。

光と影の設計は、住まいを「夜は休むだけの場所」から「夜の静謐な時間を楽しむ場所」へと昇華させる重要な要素です。

V. 哲学4:景観と自然を深く取り込む外部空間設計

真の豪邸は、建物単体で完結しません。それは、外部の自然、そしてその土地の景観と一体となって初めて完成します。

1. ランドスケープデザインの導入と哲学

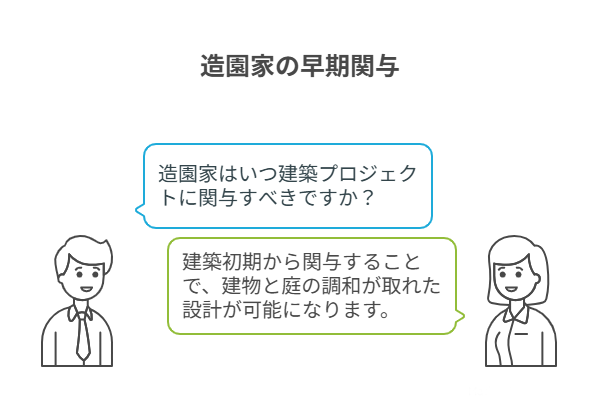

(参考要素5)一般の住宅では、庭は建築の「おまけ」として扱われがちです。しかし、豪邸設計においては、建築設計の初期段階から**造園家による専門的なランドスケープデザイン**を取り入れます。

造園家は、単に植物を植えるだけでなく、その土地の気候、水はけ、季節ごとの日当たり、そして建物との連続性を総合的に設計します。

- **室内からの視線のコントロール:** 室内から見える窓の景色を「借景」として取り込み、窓枠を額縁に見立てて、計算された配置の植栽によって四季折々の自然の美しさを切り取ります。

- **五感に訴える植栽:** 葉の擦れる音、花の香り、紅葉の色合い、雪化粧といった五感に訴える要素を計画的に配置することで、外部空間を単なる背景ではなく、生き生きとした生活空間の一部として機能させます。

2. 外部空間を充実させる間取りの工夫

(参考要素6)豊かな暮らしは、内部空間と外部空間の境界をなくすことで実現します。

- **リビングと一体利用できるアウトドアテラス:** リビングの床レベルと揃えたアウトドアテラスは、大開口部を開放することで、リビングの延長線上にある「もう一つの部屋」となります。ここでは、季節の良い時期に食事や読書を楽しむ「オープンエア・リビング」として機能します。

- **プライバシー性の高い中庭(コートヤード):** 周囲からの視線を遮りつつ、光と風を取り込む中庭は、プライバシーを守りながら自然を感じられる「自然の部屋」です。すべての部屋がこの中庭に面するように設計することで、家の中にいながらにして常に自然を感じる、内向的でありながら開放的な間取りが実現します。

3. 景観を読み解く建築の配置

(参考要素7)景観のよい場所に建てる場合、建築はその景色を独占するのではなく、**その土地にふさわしい建築**として調和することが求められます。

- **景観の読み込み:** 周辺の山並み、海、都市のスカイラインといった景観要素を設計に取り込み、建物の高低差や開口部の角度を決定します。

- **風土への敬意:** その土地特有の強風、日照、積雪といった自然環境に配慮した設計(深い軒、素材の選択)を行うことで、建築は景観を損なう異物ではなく、何十年も前からそこにあったかのような静かな存在感を放ちます。これにより、建築は唯一無二の豊かな空間を創造するのです。流行りの建築を作るのではなく、普遍的な建築デザインとすることで、デザインが古さを感じることもなく、時間の経過にも耐え、将来の資産となります。

VI. 結論:真の豊かさを追求する豪邸設計の未来

1. 広さ(スケール)から質(クオリティ)へ

真に豊かな豪邸設計は、「広さ」という単なる物質的な尺度から、「質」という哲学的な尺度へとパラダイムシフトします。

本記事で解説した四つの哲学——**素材の哲学、移動のシークエンス、光と影の設計、そしてランドスケープとの調和**——は、どれも個別の要素ではなく、互いに深く影響し合うことで成立しています。職人の手仕事による素材は光と影によってその表情を増し、その素材の上を移動することで、私たちは空間の深みと変化を五感で捉えます。そして、この内部空間は、造園家による外部空間とシームレスに繋がり、常に自然の力を感じ続けます。

単なる「お金をかけた家」ではなく、居住者の人生観、審美眼、そして文化性を体現する**「暮らしの豊かさ」**を追求する住まいづくりこそが、現代の豪邸の理想的な姿です。

2. 次へのステップ

もしあなたが、真の豊かさを追求する住まいづくりを始めるのであれば、まずはご自身のライフスタイルを徹底的に見つめ直し、どのような素材のテクスチャーに心惹かれ、どのような光と影の中で暮らしたいのか、その哲学を明確にすることから始めてください。その哲学こそが、世界に一つだけの、真に価値ある豪邸を設計するための羅針盤となります。同じような価値観を持つ建築家に依頼することが豪邸を設計する上で、欠かせないポイントとなります。